Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Maison de Poitiers-Valentinois

famille noble française, qui détint notamment le comté de Valentinois De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

La maison de Poitiers, dite de Poitiers-Valentinois[1],[2], est une lignée de noblesse féodale dont on trouve les premiers membres implantés dès le XIIe siècle en Valentinois (pays de Valence, actuel département de la Drôme). Au XIIe siècle, ses premiers membres héritent du comté de Valentinois qui reste, avec le comté de Diois (donné en 1189 par les comtes de Toulouse), dans la maison de Poitiers jusqu'en 1419.

Au début du XVe siècle la maison de Poitiers forme deux branches principales :

La branche aînée des seigneurs de saint-Vallier, restée dans le Valentinois, s'éteint en 1547 en ligne masculine avec Guillaume de Poitiers, comte d’Albon, lieutenant-général du Dauphiné, frère de Diane de Poitiers (1500-1566), favorite du roi Henri II.

La branche cadette des barons de Vadans, dite plus tard de Poitiers de Rye par alliance avec l'héritière de la famille de Rye, fixée au XVe siècle en Champagne, puis Franche-Comté, s'éteint en ligne masculine en 1715 avec Ferdinand-Joseph de Poitiers de Rye, marquis de Coublans, dit le comte de Poitiers.

La maison de Poitiers que l'on trouve en Valentinois n'a pas de lien avec la maison poitevine des comtes de Poitiers[3].

Remove ads

Histoire

Résumé

Contexte

Origines

Selon une tradition, les Poitiers seraient apparus dans la région du Valentinois. En 1421, un notaire de Crest, gardant des chartes des comtes de Valentinois et de Diois, informe les enquêteurs du roi de France « que la plus ancienne charte concernant les Poitiers était de 1189 et que la famille remontait à un mariage entre un chevalier et une comtesse de Marsanne. »[4],[5]. Ulysse Chevalier, dans le Regeste dauphinois (1913-1926), relève plusieurs actes datant de cette période[5]. Il n'existe cependant aucune trace de cette union entre ce premier Poitiers et une comtesse de Marsanne non identifiée[4],[6].

Les raisons de la possession au XIIe siècle du comté de Valentinois par les premiers membres de la maison de Poitiers restent à ce jour inconnues, de même que des liens entre les premiers comtes de Valence et cette dynastie des Poitiers[4]. L'érudit local André Blanc (1984) retient cependant qu'il existe une tradition onomastique entre les premiers comtes et les membres de la famille de Poitiers, concluant que « La solution de continuité qu'on enregistre aujourd'hui dans les archives masque peut-être simplement l'alliance entre un Poitiers venu d'ailleurs et une descendante de Geilin II. »[4]

Par ailleurs, les historiens ne s'accordent pas sur les ancêtres des Poitiers. Certains auteurs anciens, comme André Du Chesne (début du XVIIe siècle)[7] ou Guy Allard (fin du XVIIe siècle)[8], voire certains généalogistes de la fin du XIXe siècle, ont avancé un lien avec les comtes de Poitiers (Poitou), les Ramnulfides[9]. Les hypothèses récentes s'accordent, malgré cette homonymie, pour ne pas accorder de crédits à cette dernière filiation.

L'érudit Jules Chevalier, auteur de Mémoires pour servir à l'histoire des comtés de Valentinois et de Diois (1897), considérait que cette famille pourrait être originaire du « midi de la France […] en effet, dans les diocèses de Narbonne et de Nîmes une famille de Poitiers (de Pictavi, de Pictavo, de Peitus, de Pictavis) dans laquelle le nom de Guillaume paraît avoir été en honneur […] Il est fort probable qu'un membre de cette famille soit venu dans le Valentinois, au commencement du XIIe siècle. »[10]

Dès le XIIe siècle ses membres sont identifiés comme appartenant à la noblesse féodale[11]. Dans une confirmation impériale des droits à l'Église de Grenoble, en 1178, Guillaume Ier de Poitiers fait partie des témoins[11],[12]. Rudt de Collenberg (1989) indique qu'Aymar II de Poitiers est nommé dans un acte non daté (1188/95 ?) comme noble — "nobilis Ademarus de Peiteus" — par l'évêque de Valence Falcon[13] et que « l'empereur Frédéric II lui donne en 1214 le "nobilis vir" »[11].

En 1163, Guillaume de Poitiers est reconnu comte de Valentinois par le comte de Toulouse. Cette dignité lui est reconnue également en 1178 par l'empereur Frédéric Barberousse. Son fils Aymar de Poitiers obtient en 1189 du comte de Toulouse le comté de Diois[3].

Le site thierryhelene.bianco.free.fr rapporte les hypothèses de la médiéviste Michèle Bois selon lesquelles la famille de Poitiers pourrait être issue du « dernier comte du Forez de la première race, Guillaume le Vieux, mort à la croisade de 1095 », ayant eux deux fils nommés Guillaume et Eustache. Le premier pourraient être Guillaume de Poitiers, comte de Valentinois, et Eustache, prévôt de l'église de Valence qui font une dotation à Marsanne le à leur mère Véronique. Selon la médiéviste, leur mère ne serait pas issue de la famille des Arnaud de Crest (Marsanne) mais des Adhémar de Monteil, issus « sans conteste » des premiers comtes de Valence, ce qui expliquerait aussi la fréquence du prénom Adhémar chez les premier Poitiers[14].

Cognomen

L'origine du cognomen Poitiers n'est pas connue en l'état actuel des connaissances.

Les premières mentions de ce dernier remontent au XIIe siècle. Le Cartulaire de Léoncel (CL) rassemble plusieurs actes concernant les Poitiers, comte de Valentinois[15]. L'acte no 3, dont la datation est estimée entre 1125-1158[15], mentionne Aemarus Pictavensis (Aymar Ier)[16]. Son fils, Guillaume Ier de Poitiers, apparait d'en plusieurs d'entre-eux. L'acte no 8, non daté, mentionne Willelmus Pictavensis, comes Valentinus[17]. Dans l'acte no 18, daté 1163[15], il se désigne lui-même sous la forme ego W. Pictaviensis cognomine, officio vero Valentinus comes et divina ordinatione[18],[19]. Chevalier (1897) observait que ces expressions « nous montrent que le nom de Poitiers, à l'origine sorte de cognomen, est devenu le nom patronymique de la famille, tout comme dans l'illustre maison des comtes d'Albon. »[19]

Chevalier (1897) relevait, à la suite de Pilot de Thorey, « qu'une charte du Cartulaire de Cluny nous révèle l'existence au XIe siècle d'un castrum de Pictavis, situé dans les environs de Taulignan, de Mirabel et de Nyons, et nous apporte, en même temps, de nouvelles et précieuses données sur divers personnages appartenant à une même race et devenus chacun la tige d'une illustre famille. »[20] Il poursuit « Le nom de ce castrum sera-t-il devenu le nom patronymique d'une branche de cette famille ? Les documents ne nous permettent pas encore de nous prononcer à cet égard »[20].

Pour Marie-Pierre Estienne, docteur en archéologie, le Castrum de Pictavis, mentionné en 1023 dans l'acte no 2779 du Cartulaire de Cluny, est le castrum de Peytieux, qu'elle situe dans l'actuelle commune de Châteauneuf-de-Bordette (Drôme), sur la montagne homonyme (actuelle montagne de Peitieux)[21]. Elle indique que ce lieu-dit, qui est « interprété par la tradition orale comme le berceau de la prestigieuse famille des Poitiers, fait plutôt référence » au terme de « poype », une motte[21] (voire « motte castrale »).

L'archéologue Michèle Bois, notamment dans un article publié dans les Études drômoises (1989), annotait que le nom de lignée des Poitiers, comtes de Valentinois, provenait de ce castrum Pictavini[22].

Domination régionale

Aimar/Aymar II de Poitiers (mort vers 1231/1232) obtient une partie du Diois, en 1189[23],[24]. Le comté du Diois relève du pouvoir de la maison de Toulouse, depuis le début du XIIe siècle. En 1189, Raymond V, comte de Toulouse et de Provence, inféode le comté de Die au seigneur Aimar/Aymar II, comte du Valentinois[23],[25],[26]. La même année, Aimar/Aymar II accorde des droits aux habitants du Crest[27]. Son mariage avec Philippe de Fay, héritière par sa mère de la famille de Clérieu, lui permet d'accroître ses possessions sur la rive droite du Rhône, en Vivarais[28].

Succession des comté de Valentinois et de Diois

Louis II de Poitiers (1354-1419), comte de Valentinois et de Diois, reste sans postérité légitime à sa mort, malgré ses deux mariages avec Cécile Roger de Beaufort (morte en 1410) et Guillemette de Gruyère. Par son testament du , il fait de Charles, dauphin du Viennois, fils du roi de France, Charles VI, son héritier[29],[24]. À charge que ses comtés de Valentinois et de Diois resteront unis au Dauphiné de Viennois et tenu dans les mêmes dispositions que la donation du Viennois au dauphin Charles V de France, duc de Normandie, en 1349[24].

Branches

Au début du XVe siècle, la famille de Poitiers se divise en deux branches principales avec Louis de Poitiers († v. ) et son frère cadet Philippe de Poitiers († ), fils de Charles I de Poitiers (fils cadet d'Aymard IV de Poitiers, comte de Valentinois et de Sibille de Baux), seigneur de Saint-Vallier et de Chalençon, chambellan du roi (il teste en 1410), marié à Simone de Mery [30],[31] :

La branche aînée continue dans le Valentinois les seigneurs de Saint-Vallier. Elle s'éteint en 1547 en ligne masculine avec Guillaume de Poitiers, comte d’Albon, lieutenant-général du Dauphiné, frère de Diane de Poitiers (1500-1566), favorite du roi Henri II[30][réf. à confirmer].

La branche cadette, fixée en Champagne puis Franche-Comté, donne la lignée des barons de Vadans. Elle s'éteint en 1715 en ligne masculine avec Ferdinand Joseph de Poitiers, marquis de Coublans. Marié à Geneviève de Bourbon-Malause, sa fille unique, héritière et dernière de la maison de Poitiers, épouse Guy Michel de Durfort, duc de Lorges, à qui elle apporte tous les biens des maisons de Poitiers[30][réf. à confirmer].

Par testament du , Aymar de Poitiers, seigneur de Saint-Vallier (grand-père de Diane de Poitiers désigne Charles II de Poitiers († vers juillet 1568), baron de Vadans et ses enfants (de la branche cadette) comme héritiers de tous ses biens à défaut de postérité masculine de la branche de Saint-Vallier, mais mais par lettres du , le roi Henri II fait don à Diane de Poitiers de tous les droits que Charles de Poitiers prétendait sur la branche de Saint-Vallier[30][réf. à confirmer].

Remove ads

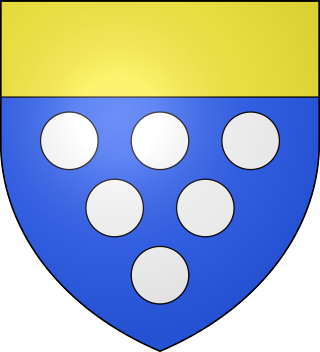

Héraldique

Le plus ancien sceau familial remonte à Aymar II de Poitiers, il est apposé sur une charte de l'année 1197[32] Il s'agit d'un sceau équestre composé de l'inscription « SIGILLVM : ADEMARI : COMITIS : VALENTINENSIS » et sur le contre-sceau une étoile à seize rayons accompagnée de « COMITIS VALENTINENSIS »[32] Plusieurs de ces sceaux sont conservés et sur certains l'écu du chevalier se trouvent les six besants[32].

- D'azur, à six besants d'argent, 3, 2, 1 ; au chef d'or. (Branche aînée)[33],[31]

- Parti, au 1 d'azur à six besants d'argent, au chef d'or ; au 2 d'azur à l‘aigle éployée et couronnée d'or. (branche cadette) en Franche-Comté)[31]

- D'azur, à six besants d'argent, 3, 2, 1 ; au chef d'or, brisé de deux bâtons peris en sautoir. (branche issue de Lancelot de Poitiers, bâtard légitimé au XVIe siècle du dernier comte de Valentinois[33],

Remove ads

Possessions

Liste non exhaustive des possessions familiales :

- castrum de Pictavis ou Peytieux, (XIe siècle), motte, Châteauneuf-de-Bordette, sur la montagne de Peytieux/Peitieux (Drôme)[21].

- château des comtes de Poitiers (XIIe siècle), Bourdeaux, au lieu-dit du Chatelas (Drôme)[34].

- château de Quint (à partir de 1178-1214, retour au 2e quart du XIIIe – XIVe siècle), Sainte-Croix (Drôme)[35].

- château de Pontaix (XIIIe siècle-1245), Pontaix (Drôme)[36].

- château de Crest, Crest (Drôme)[37].

- Château de Grâne (XIVe – XVe siècle), Grane (Drôme)[38].

Dans son testament de 1277, Aymar III de Poitiers énumère ses châteaux (castrum, castra) de Baix, du Pouzin, de Saint-Auban, de Privas, de Tournon, d'Étoile, de Montmeyran, d'Upie, de Châteaudouble, de Charpey, de Grane, de Crest, de Quint, de Pontaix et de Saou[39],[40].

Titres

Les membres de cette famille ont porté les titres suivants[31] :

- Comte de Valentinois et de Diois (à partir de 1280),

- Marquis de Cotron (branche aînée)

- Marquis de Coublans et de Rye (branche cadette)

- Comte de Neufchâtel (branche cadette)

- Baron de Vadans (branche cadette)

Filiation

Résumé

Contexte

Anselme de Sainte-Marie dans son Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de France (1726)[30], Jules Chevalier (1897, 1906) ou encore les auteurs du Grand Armorial de France (1948)[31], permettent de reporter la généalogie simplifiée des deux branches.

- Guillaume Ier de Poitiers († apr. ), premier comte de Valentinois, fils d'Aymar/Adhémar Ier, ∞ (1178) Béatrice d'Albon, fille de Guigues IV d'Albon[31].

- Aymar II de Poitiers († v. /1232), leur fils, comte de Valentinois et du Diois. ∞ Philippa de Fay, dame de Fay-sur-Lignon, de Clérieux, de Chapteuil, de La Voulte-sur-Rhône

- Guillaume II de Poitiers (1202 † av. ), mort avant son père, ∞ Flotte de Royans, dame de Saint-Nazaire-en-Royans[41] dont :

- Aymar III de Poitiers (1226 † v. ), comte de Valentinois et de Diois, ∞ (1) Sibylle de Beaujeu, fille d'Humbert V, comte de Beaujeu, et (2) 1268 Alixente de Mercœur († ), fille de Béraud VIII, seigneur de Mercœur, dont (du 1) :

- Aymar IV de Poitiers († ), comte de Valentinois et de Diois, seigneur de Crest, ∞ (1, 1270) Hippolyte de Bourgogne, dame de Saint-Vallier ∞ (2, 1288) Marguerite de Genève, fille de du comte Rodolphe de Genève[42].

- Anne, ∞ Jean Ier, 6e dauphin d'Auvergne, mère de Béraud Ier, 7e dauphin d'Auvergne.

- Aymar V de Poitiers (1271 † ), comte de Valentinois et de Diois, fils du précédent, ∞ (1) Marie de La Tour du Pin, fille de Humbert Ier de Viennois, ∞ (2) Sibylle des Baux d'Avellino († ). Il a pour frère Louis de Poitiers (évêque de Metz). D'où (du 2) :

- Otton († ), évêque de Verdun (1350-1352) ;

- Guillaume, évêque de Langres (1345-1374) ;

- Henri († ), évêque de Gap puis de Troyes ;

- Louis Ier († ), comte de Valentinois et Diois, ∞ Marguerite de Vergy, dame de Vadans.

- Aymar VI de Poitiers († , 1376 ?), dit le Gros, comte de Valentinois et de Diois, seigneur de Taulignan et de Saint-Vallier, fils de Louis Ier, ∞ Alix Roger de Beaufort, dite Alix la Major, nièce du pape Clément VI et sœur de Grégoire XI ; le titre comtal passe alors à Louis II, fils d'Aymaret.

- Aymaret († ), seigneur de l'alleu de Veynes, ∞ Guyotte d'Uzès

- Louis II de Poitiers (1354-1419), comte de Valentinois et de Diois, ∞ (1) Cécile Roger de Beaufort († ), fille de Guillaume III Roger de Beaufort, ∞ (2) (1417) Guillemette de Gruyère. Sans postérité légitime à sa mort.

- Charles (1330 † ), seigneur de Clérieux et de Saint-Vallier, et d'Arcis, ∞ Suzanne de Joinville de Méry (descendance voir ci-après)[31].

- Charles de Poitiers († ), évêque de Châlons puis duc de Langres de 1413 à 1433 ;

- Jean de Poitiers (1368-1452), évêque de Valence et de Die (1390-1448), puis archevêque de Vienne (1448-1452) et recteur du Comtat Venaissin (1410-1422 puis 1433).

- Louis de Poitiers († apr. ), seigneur de Saint-Vallier (auteur de la branche aînée) ∞ (1, 1398) Catherine de Giac (avant 1358 † apr. ), ∞ (2) Polissena/Polyxène Ruffo di Crotone (vers 1400-1447), dame de Sérignan, dont

- (1) Isabelle/Isabeau, ∞ Geoffroi Le Meingre († ), fils du premier maréchal de Boucicaut.

- (1) Charles de Poitiers († ), seigneur de St-Vallier, gouverneur de Provence[43], les titres de marquis de Cotrone/Crotone et de baron de Sérignan passeront à ses descendants, bien qu'issus du 1er mariage, ∞ (vers 1429) Anne de Montlaur/Montlor (à Coucouron et Mayres), dame d'Arlempdes.

- Aymar de Poitiers de St-Vallier († v. ), marquis de Cotrone.

- ∞ (1) Marie († v. /70), fille naturelle de Louis XI : postérité éteinte avec leur fils Jean (l'aîné) de Poitiers seigneur de Sérignan († v. ),

- ∞ (2) 1472 Jeanne de La Tour d'Auvergne, d'où : Jeanne de Poitiers ∞ Jean de Lévis-Mirepoix ; Françoise de Poitiers, ∞ Jean de Lévis-Ventadour de Charlus ; et Jean de Poitiers (v. 1475-1539), dit le cadet, seigneur de St-Vallier et vicomte de L'Estoile, ∞ (1, vers 1489) Jeanne de Bastarnay du Bouchage, fille d'Imbert, d'où :

- Diane de Poitiers (vers 1500 † ), duchesse de Valentinois, de Diois et d'Étampes (vers 1500-1566), ∞ (1515) Louis de Brézé (1463-1531 ; petit-fils d'Agnès Sorel et Charles VII, le père de Louis XI), favorite de Henri II, roi de France : Louis XV descend de son mariage avec Louis de Brézé,

- Anne de Poitiers († av. ), ∞ (1516) Antoine II de Clermont, vicomte de Clermont en Trèves, baron de Clermont en Viennois, d'où : - Claude, vicomte et baron des deux Clermont († ) ; - Anne, ∞ René de Beauvilliers comte de St-Aignan ; - Philiberte de Clermont, ∞ (1) Jean d'Ancézune de Caderousse, Cabrières et Cadenet, baron du Thor, ∞ (2) François-Armand vicomte de Polignac

- Françoise de Poitiers (née vers 1502), ∞ (1532) Antoine III de Clermont, fils de Bernardin de Clermont, trésorier général du Dauphiné, vicomte de Tallart et de Clermont, baron puis comte de Clermont (les deux Clermont étant hérités en 1540 de son neveu et petit-cousin Claude ci-dessus),

- Guillaume de Poitiers, baron de Sérignan († ), comte d'Albon, ∞ (1526) Claude de Miolans.

- Aymar de Poitiers de St-Vallier († v. ), marquis de Cotrone.

- (2) Louis évêque de Valence (1448-68).

- (2) Isabeau († apr. ) ∞ Philippe de Lévis-Mirepoix-Florensac : dont Jeanne de Lévis, la femme de Louis de Crussol.

- Philippe de Poitiers († ), baron de Vadans (auteur de la branche cadette), ∞ Catherine Paillart.

- Jean de Poitiers († ), baron de Vadans, seigneur de Dormans, chambellan du duc de Bourgogne, ∞ Isabelle de Portugal de Souza.

- Charles (ou Guillaume) de Poitiers † à la prise de Rome), baron de Vadans, seigneur de Dormans, ∞ Dorothée d'Oisy.

- Charles II de Poitiers († v. ), baron de Vadans, seigneur de Souvans, de Dormans, etc., ∞ Jeanne de Carondelet.

- Charles III de Poitiers, baron de Vadans, seigneur de Souvans, ∞ Dorothée de Hebert alias d'Ambrich.

- Guillaume de Poitiers, baron de Vadans, baron d'Outre. Il obtient le 16 juillet 1578 des lettres du roi pour que le procès contre les héritiers de Diane de Poitiers soit repris. ∞ (1) à Suzanne d'Andelot, ∞ (2) à Sabine-Lamorale de Rye.

- (2) Claude-Antoine de Poitiers, baron de Vadans, de Souvans, etc., chevalier d'honneur au parlement de Dole. Il continue de réclamer en vain la succession de la branche de Saint-Vallier en vertu des anciennes substitutions. ∞ (1614) Louise de Rye-Longwy

- Ferdinand Léonor de Poitiers († ), baron de Vadans et de Neufchâtel, ∞ (1647) à Jeanne-Philippe de Rye, héritière des biens de sa famille (dont le marquisat de Varembon, les comtés de La Roche, de Varax, de Buzançois, Villersexel sous condition que sa descendance porte le nom de Rye).

- Ferdinand François (1652- ?), comte de Poitiers de Rye, dit le comte de Poitiers, marquis de Coublans, ∞ Françoise d'Achey.

- Ferdinand Joseph de Poitiers (1696 † ), marquis de Coublans, dernier mâle de sa famille. ∞ Geneviève de Bourbon-Malause.

- Elisabeth Philippine de Poitiers (née posthume en 1715) héritière et dernière de la maison de Poitiers, ∞ Guy Michel de Durfort, duc de Lorges, à qui elle apporte tous les biens des maisons de Potiers et de Rye.

- Ferdinand Joseph de Poitiers (1696 † ), marquis de Coublans, dernier mâle de sa famille. ∞ Geneviève de Bourbon-Malause.

- Ferdinand François (1652- ?), comte de Poitiers de Rye, dit le comte de Poitiers, marquis de Coublans, ∞ Françoise d'Achey.

- Ferdinand Léonor de Poitiers († ), baron de Vadans et de Neufchâtel, ∞ (1647) à Jeanne-Philippe de Rye, héritière des biens de sa famille (dont le marquisat de Varembon, les comtés de La Roche, de Varax, de Buzançois, Villersexel sous condition que sa descendance porte le nom de Rye).

- (2) Claude-Antoine de Poitiers, baron de Vadans, de Souvans, etc., chevalier d'honneur au parlement de Dole. Il continue de réclamer en vain la succession de la branche de Saint-Vallier en vertu des anciennes substitutions. ∞ (1614) Louise de Rye-Longwy

- Guillaume de Poitiers, baron de Vadans, baron d'Outre. Il obtient le 16 juillet 1578 des lettres du roi pour que le procès contre les héritiers de Diane de Poitiers soit repris. ∞ (1) à Suzanne d'Andelot, ∞ (2) à Sabine-Lamorale de Rye.

- Charles III de Poitiers, baron de Vadans, seigneur de Souvans, ∞ Dorothée de Hebert alias d'Ambrich.

- Charles II de Poitiers († v. ), baron de Vadans, seigneur de Souvans, de Dormans, etc., ∞ Jeanne de Carondelet.

- Charles (ou Guillaume) de Poitiers † à la prise de Rome), baron de Vadans, seigneur de Dormans, ∞ Dorothée d'Oisy.

- Jean de Poitiers († ), baron de Vadans, seigneur de Dormans, chambellan du duc de Bourgogne, ∞ Isabelle de Portugal de Souza.

- Charles de Poitiers († ), évêque de Châlons puis duc de Langres de 1413 à 1433 ;

- Aymar IV de Poitiers († ), comte de Valentinois et de Diois, seigneur de Crest, ∞ (1, 1270) Hippolyte de Bourgogne, dame de Saint-Vallier ∞ (2, 1288) Marguerite de Genève, fille de du comte Rodolphe de Genève[42].

- Aymar III de Poitiers (1226 † v. ), comte de Valentinois et de Diois, ∞ (1) Sibylle de Beaujeu, fille d'Humbert V, comte de Beaujeu, et (2) 1268 Alixente de Mercœur († ), fille de Béraud VIII, seigneur de Mercœur, dont (du 1) :

Remove ads

Personnalités

Comtes de Valentinois

- v. 1138 : Eustache (mort après 1148/1154) évêque et comte selon le Cartulaire de Léoncel[44],[45].

- avant 1158 : Aymar/Adhémar Ier, probable parent (frère ?) du précédent, considéré comme comte[44],[46],[47],.

- 1158 — 1188/1189 : Guillaume de Poitiers (numéroté I ou II, selon les auteurs), fils du précédent, premier comte attesté[48],[31].

- 1189 — 1239 : Aymar II de Poitiers (mort vers 1250), fils du précédent[49]

- 1225 ? : Guillaume II de Poitiers (1202-avant décembre 1226), fils précédent, qualifié de comte dans un acte de 1225 (Cartulaire de Léoncel no XCIV).

- 1239 — 1277 : Aymar III de Poitiers (1226-1277), dit Aymaret, petit-fils du précédent[50].

- 1277 — 1329 : Aymar IV de Poitiers (mort en 1329), fils du précédent[51], se fait reconnaître comte de Diois (comitatus Dyensis), à partir de 1280[52].

- 1329 — 1339 : Aymar V de Poitiers (1271-1339), fils du précédent, comte du Valentinois et du Diois[53].

- 1339 — 1345 : Louis Ier de Poitiers (mort en 1345), fils du précédent, comte du Valentinois et du Diois[54].

- 1345 — 1374 : Aymar VI de Poitiers (mort en 1374), dit le Gros, fils du précédent, comte du Valentinois et du Diois[55].

- 1374 — 1419 : Louis II de Poitiers (1354-1419), cousin germain du précédent, fils d'Aymar de Poitiers, fils du comte Aymar V, comte de Valentinois et de Diois[56].

Seigneurs laïcs

- Charles de Poitiers (1330-1410), fils du comte Aymar V, seigneur de Clérieux et de Saint-Vallier, et d'Arcis[31].

- Diane de Poitiers (vers 1500-1566), duchesse de Valentinois, de Diois et d'Étampes (vers 1500-1566).

- Philippe de Poitiers-Saint-Vallier († à Azincourt), seigneur d'Arcis-sur-Aube et de Vadans.

Ecclésiastiques

- v. 1138 : Eustache (mort après 1148/1154), comte et évêque de Valence[44].

- Eustache, prévôt de Valence, fils d'Aymar/Adhémar Ier et probable neveu du précédent[44].

- Louis de Poitiers (mort en 1327), fils du comte Aymar IV, évêque de Viviers (1306-1318), puis de Langres (1318-1324), et évêque de Valence (1324-1327).

- Otton/Othon de Poitiers (mort en 1352), fils du comte Aymar V, évêque de Verdun (1350-1352).

- Guillaume de Poitiers, fils du comte Aymar V, évêque de Langres (1345-1374).

- Henri de Poitiers (mort en 1370), fils du comte Aymar V, évêque de Gap puis de Troyes.

- Charles de Poitiers (mort en 1433), fils de Charles de Poitiers-Saint-Vallier, administrateurs de Viviers (1385-1386), évêque de Châlons, puis duc de Langres (1413-1433).

- Jean de Poitiers (1368-1452), fils de Charles de Poitiers-Saint-Vallier et frère du précédent, évêque de Valence et de Die (1390-1448), puis archevêque de Vienne (1448-1452) et recteur du Comtat Venaissin (1410-1422 puis 1433).

- Guillaume-Olivier de Poitiers, évêque de Viviers (1442-1454).

- Louis de Poitiers (mort en 1468), fils de Louis de Poitiers, évêque de Valence (1448-1468).

- Deux chanoines-comtes, au sein du Chapitre de Saint-Jean de Lyon : Philippe, entre 1380 et 1388, et Louis, en 1434[57].

Remove ads

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads