Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Maison franco-japonaise

établissement français de Tokyo ayant pour objet le développement des échanges culturels et scientifiques entre la France et le Japon De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

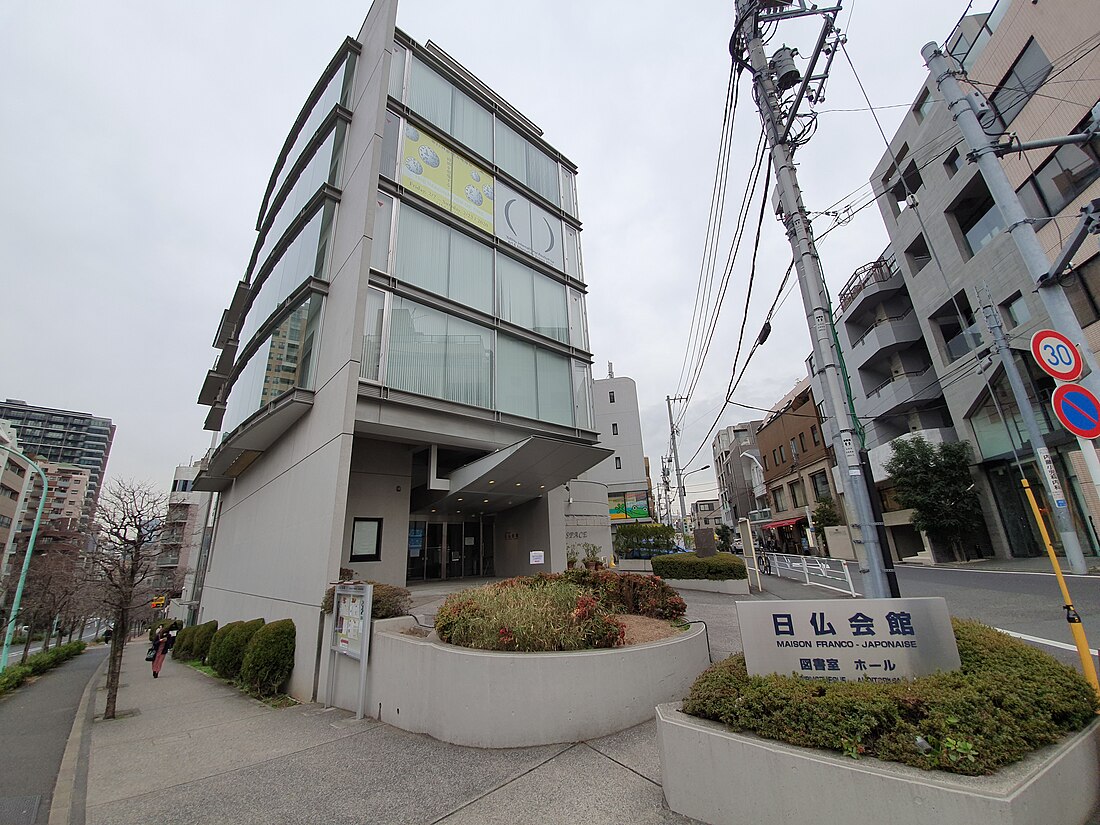

La Maison franco-japonaise (日仏会館, Nichi-Futsu kaikan) a été créée en 1924 par Eiichi Shibusawa et Paul Claudel pour favoriser les échanges et la promotion de la culture et des sciences entre le Japon et la France.

Elle abrite aujourd’hui deux entités distinctes : l’une française, l’Institut français de recherche sur le Japon (IFRJ), sous la double tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du CNRS, et l’autre japonaise, la Fondation Maison franco-japonaise (FMFJ). Fondation de droit japonais créée en 2010, la FMFJ administre la Maison franco-japonaise et héberge l’Institut français de recherche sur le Japon avec qui elle collabore sur de nombreux projets. Les deux entités disposent de leurs propres programmes d’activités culturelles et scientifiques.

La Maison franco-japonaise se situe dans le quartier d'Ebisu, à Tōkyō, au Japon. Avant Ebisu, la MFJ s'est située à Nagatacho puis à Ochanomizu.

Remove ads

Histoire

Résumé

Contexte

La Maison franco-japonaise a été créée en 1924 en réponse à une sollicitation longtemps réitérée par un groupe de Japonais (en particulier Shibusawa Eiichi) soucieux de faire connaître la pensée et la science françaises pour qu’en bénéficie la société japonaise. Cette demande a été entendue par Paul Claudel ambassadeur de France qui l’a relayée auprès du gouvernement français en insistant sur le fait que ce pourrait être un outil pour contrebalancer l’influence allemande grandissante au Japon et une opportunité pour y faire séjourner de jeunes chercheurs français qui viendraient étudier sur place la langue et la civilisation japonaises.

Le gouvernement français en est venu, après guerre, à considérer la Maison franco-japonaise comme un institut français de recherche qui aurait aussi pour mission de diriger des chercheurs envoyés pour conduire des travaux sur le Japon. Cela s’est fait sans que la partie japonaise s’y intéresse : le rôle de la partie japonaise était strictement logistique, et pour peu que la France continue de remplir celui qui avait été défini pour être le sien, à savoir animer la Maison franco-japonaise par des conférences et des colloques diffusant la pensée française, elle considérait n’avoir rien à dire sur les autres activités éventuelles. Le directeur d'alors, Frédéric Joüon des Longrais, s'oppose à cette réorganisation et obtient gain de cause[1].

L’Institut français de recherche sur le Japon (UMIFRE 19) est une Unité mixtes des instituts français de recherche à l'étranger qui organise des séminaires, des conférences et des colloques, en coopération avec des universités et des centres de recherche japonais, français et étrangers. Le concours de la Fondation Maison franco-japonaise, ou de l’une des 27 sociétés savantes franco-japonaises qui lui sont rattachées, est essentiel à son fonctionnement. L’IFRJ accueille également un séminaire destiné aux doctorants francophones en SHS travaillant sur le Japon, ainsi que des ateliers de travail. Il diffuse par ailleurs des résultats de recherche en études japonaises dans la revue électronique Ebisu. Études japonaises (un numéro par an) et des monographies. Par ses nombreuses activités et sa bibliothèque, l’Institut français de recherche sur le Japon participe au développement des relations entre les communautés scientifiques et culturelles françaises et japonaises, ainsi qu’à la diffusion, au Japon, des débats d’idées qui se déroulent en France.

Remove ads

Directeurs successifs de l'Institut français de recherche sur le Japon à la Maison franco-japonaise

- Sylvain Lévi (1926-1928)[2]

- Louis Blaringhem (1928-1929)[2]

- Joseph Hackin (1930-1933)[2]

- Léon Julliot de La Morandière (1933-1936)[2]

- Léon Mazeaud (1936-1939)[2]

- Frédéric Joüon des Longrais (1939-1946)[2]

- Marcel Robert (par intérim, 1947-1951)[2]

- Vadime Elisseeff (par intérim, 1951)[2]

- René Sieffert (par intérim, 1951-1954)[2]

- Louis Renou (1954-1956)[2]

- René Capitant (1957-1960)[2]

- Jean Delsarte (1962-1965)[2]

- Jacques Robert (1966-1968)[2]

- Bernard Frank (1972-1974)[2]

- Jacques Magaud (1979-1981)[2]

- Léon Vandermeersch (1981-1984)[2]

- Augustin Berque (1984-1988)[2]

- Hubert J. Ceccaldi (1988-1992)[2]

- Olivier Ansart (1992-1995)[2]

- Jacques Keriguy (par intérim, 1995-1996)[2]

- Pierre Kaplan (1996-1998)[2]

- Pascal Griolet (par intérim, 1998-1999)[2]

- Pierre François Souyri (1999-2003)[3]

- Françoise Sabban (2003-2008)[2]

- Marc Humbert (2008-2011)[2]

- Christophe Marquet (2011-2016)[4]

- Cécile Sakai (2016-2019)[5]

- Bernard Thomann (2019-2023[6])

- Thomas Garcin (2023-présent)

Remove ads

Autres

Depuis 1953, il existe également l'Institut franco-japonais de Tokyo, qui donne des cours de français et organise des activités culturelles, telles que des conférences, débats d’idées, etc.

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads