Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Maurice Merleau-Ponty

philosophe français De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Maurice Merleau-Ponty, né le à Rochefort-sur-Mer, mort le à Paris dans le 6e arrondissement[1], est un philosophe français. Il est le cousin du philosophe des sciences Jacques Merleau-Ponty.

Remove ads

Biographie

Résumé

Contexte

Famille et jeunesse

Jean Jacques Maurice Merleau-Ponty, né à Rochefort le 14 mars 1908, est le fils de Bernard Jean Merleau-Ponty (1869-1913), capitaine d'artillerie coloniale bordelais[2] et de Louise Barthé (1876-1953). Durant ses études, il se lie d'amitié avec Simone de Beauvoir et d'amour avec Élisabeth Lacoin, à qui il passe une bague au doigt quelques jours avant sa mort[3].

Élevé dans le catholicisme romain, il est ami avec l'auteur et philosophe existentialiste chrétien Gabriel Marcel, écrit des articles pour la revue chrétienne de gauche Esprit, mais quitte l'Église catholique en 1937. Au printemps 1939, il est le premier visiteur étranger des Archives Husserl où il rencontre Eugen Fink et Herman Leo Van Breda. À l'été 1939, alors que la France déclare la guerre à l'Allemagne nazie, il sert en première ligne dans l'armée française où il est blessé au combat en juin 1940.

Sollicité par le résistant Pierre Grappin, un ami de Vladimir Jankélévitch qui le loge gracieusement quai aux Fleurs, sous l'occupation allemande, il décline la proposition[4]. De retour à Paris à l'automne 1940, il épouse Suzanne Jolibois[5] (1914-2010), psychanalyste lacanienne.

L'enseignant

Après des études secondaires terminées au lycée Louis-le-Grand à Paris, Maurice Merleau-Ponty devient élève de l'École normale supérieure de Paris, à la même époque que Jean-Paul Sartre (avec lequel il entretient des relations d'amitié), et est reçu deuxième à l'agrégation de philosophie en 1930.

D’abord professeur à Beauvais (1931-1933), puis au lycée Marceau à Chartres (1934-1935), ensuite répétiteur («caïman») à l’École normale supérieure de Paris (1935-1939) et mobilisé au 5e régiment d'infanterie et à l’état-major de la 59e division légère d’infanterie (1939-1940), il enseigne aussi au lycée Carnot (1940-1944) et en première supérieure au lycée Condorcet (1944-1945). Enfin, il obtient un doctorat en lettres en 1945 avec La Structure du comportement (1942) etPhénoménologie de la perception (1945) à la Sorbonne.

Il est ensuite nommé maître de conférences de philosophie à la faculté des lettres de l'université de Lyon (1945), puis professeur titulaire de la chaire de psychologie (). À la rentrée 1949, il est nommé maître de conférences de psychologie pédagogique, à la faculté des lettres de l'université de Paris et obtient le titre de professeur sans chaire, en . Enfin, il devient titulaire à partir de 1952, jusqu'à sa mort en 1961 de la chaire de philosophie du Collège de France qu'avaient illustrée avant lui Henri Bergson, Édouard Le Roy ou Louis Lavelle[6]. Sa conférence inaugurale, le s'intitule « Éloge de la philosophie », et attire un public jeune, qui le connaît comme existentialiste[6].

La rupture avec Sartre

À l'époque de la guerre de Corée, Sartre s'était permis de publier son article « Les Communistes et la paix » (1952) sans prévenir quiconque à la revue des Temps modernes. Supportant difficilement l'attitude qu'avait prise Sartre, à partir de 1950, dans la direction de cette revue, Merleau-Ponty l'appela après que Sartre eut fait sauter sans l'avertir un texte qu'il avait rédigé pour coiffer un article marxiste (de Sartre), qu'il estimait ne pas être publiable sans ce texte préliminaire, dans le numéro de [7]. La conversation téléphonique, tendue, dura deux heures[8], puis fut suivie de trois longues lettres où s'expriment bien sûr leurs désaccords politiques ainsi que leurs désaccords sur le rôle de l'intellectuel et des divergences philosophiques, voire personnelles. Ces lettres marqueront la rupture de leur amitié qui datait de leurs années d'études à l'École normale supérieure – rupture qui semble ne jamais avoir été acceptée ni par l'un ni par l'autre, selon François Ewald[9].

L'isolement de l'année 1955

Au printemps 1955[10], nommé depuis peu au Collège de France, publie Les aventures de la dialectique, un "essai allègre et vigoureux", qui fait la critique du PCF mais réservant quelque intérêt au « marxisme occidental » qu’incarne selon lui Georges Lukacs[11]. Le livre "fait l'objet de très nombreux commentaires"[10], en particulier "la dernière partie" qui est "dirigée contre Sartre et son ultrabolchevisme"[10], ce à quoi répond "un article fort tranchant" de Simone de Beauvoir, intitulé "Merleau-Ponty et le pseudo-sartrisme"[10], estimant que ce n'est pas Sartre qui apparaît dans ce livre mais un "pseudo-Sartre"[10], et en mettant "en face de chaque affirmation de Merleau-Ponty" plusieurs" citations qui contredisent formellement" le livre[10].

La réaction des intellectuels communistes, elle, est "beaucoup plus ample et vigoureuse qu'on aurait pu le supposer compte tenu du caractère fort abstrait" du livre[10], avec un numéro spécial de La Nouvelle Critique de juillet-août 1955, consacré pour une large part à réfuter les thèses de Merleau-Ponty[10]. Son livre lui vaut aussi du PCF un procès fictif auquel il ne se rend pas, via une conférence à la Mutualité le 29 novembre 1955[10],[11], devant plusieurs milliers de personnes, dont une grande partie d'étudiants[12], avec en procureurs "une pléiade d’intellectuels maison"[11],[13]. Roger Garaudy ouvre la conférence par l’intervention principale[11], présentant Merleau-Ponty comme un idéologue de la bourgeoisie[14],[15].

Raymond Aron écrit de son côté, peu après, un article qui "marque nettement son désaccord avec les thèses philosophiques soutenues par Merleau-Ponty"[10], et qui sera publié dans le journal Preuves de janvier 1956[10].

Les discours prononcés le 29 novembre 1955 ont été recueillis en brochure par les Editions Sociale et repris dans le livre de Roger Garaudy[10],[16]. En enquêtant sur les légendes concernant les rapports entre Sartre et le PCF, l'historien anglais a lu la transcription de ces discours dans le livre un demi-siècle plus tard. Il a découvert que Jean Kanapa, que Sartre avait traité de "crétin" en mars dans son journal, adéclaré ce jour-là "nous ne voulons pas qu'ils fassent désespérer Billancourt" (We do not want them to make Billancourt desespair", phrase citée dans le livre de Garaudy de 1956[16], sans citer quelqu'un en particulier. Sartre n'est pas encore visé, mais dans un livre de 1962 visant, par un examen "érudit" des nombreux documents pontificaux, salué par une revue spécialisée[17], à décrédibiliser "la doctrine sociale de l'Église"[18] "de toutes les idéologies dont la signification objective est de désespérer Billancourt, selon le mot de J.-P. Sartre, la doctrine sociale de l'Église est celle qui pour justifier cette désespérance emploie l'argument le plus péremptoire : Dieu l'a voulu"[18].

Autres fonctions

Merleau-Ponty fut aussi membre du comité directeur de la revue Les Temps modernes en tant qu'éditorialiste politique, de la fondation de la revue en jusqu'en , soit à l'époque de la rupture de son amitié avec Jean-Paul Sartre (la « rupture » eut lieu en )[19].

Merleau-Ponty s'engage aussi politiquement, faisant ainsi partie du bureau national du cartel de l'Union des forces démocratiques (UFD), mis sur pied pour les élections législatives de 1958 et qui rassemblait la gauche non communiste et anti-gaulliste.

Mort

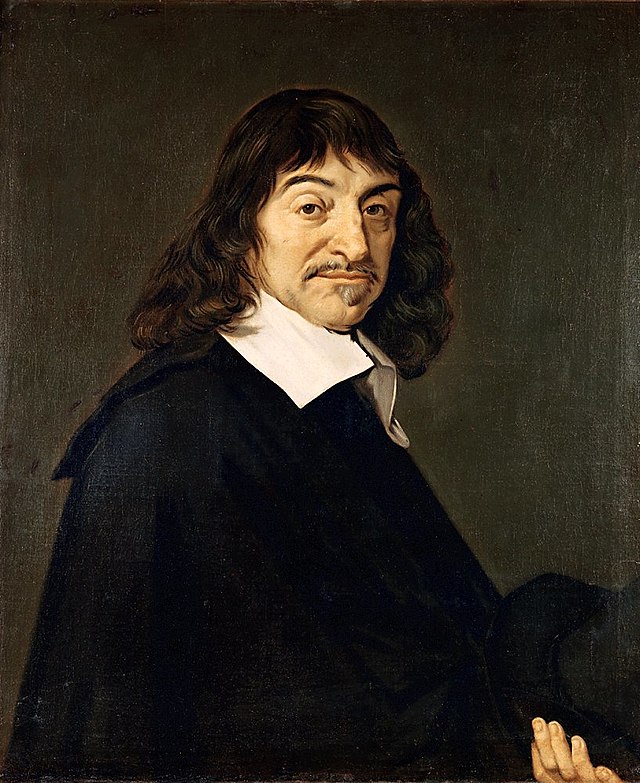

À l'âge de cinquante-trois ans, il meurt d'un arrêt cardiaque le soir du [6], assis à son bureau, où la Dioptrique de Descartes était encore ouverte[20]. « Il laisse une œuvre considérable, inachevée, et singulièrement un livre auquel il travaillait et qui devait constituer son chef-d'œuvre : Le visible et l'invisible »[21]. Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise (52e division).

Claude Lefort est l'exécuteur testamentaire de son œuvre[22].

Remove ads

Philosophie

Résumé

Contexte

L'Avant-Propos de Phénoménologie de la perception

Dans l'avant-propos de Phénoménologie de la perception, Merleau-Ponty tente de répondre à la question : « Qu’est-ce qu’est la phénoménologie ? »[23]. Il observe initialement que même un demi-siècle après les premiers écrits de Husserl, une définition univoque est loin de faire l’unanimité. De plus, beaucoup des propositions centrales semblent aller dans des directions différentes.

Une première proposition soutient que la phénoménologie est caractérisée par un essentialisme, donc qu'elle ne s’intéresse pas à une interprétation empiriste des phénomènes, mais qu'elle veut éclairer les déterminations essentielles[Quoi ?] de la perception, de la conscience et de la corporéité. Elle est donc aussi une philosophie de la facticité.

Une seconde proposition est que la phénoménologie se veut transcendantale, donc tente de réfléchir sur les conditions de possibilités de l’expérience et de la cognition en suspendant nos présupposés métaphysiques mondains, pour les évaluer de manière critique.

Une troisième proposition explique que la phénoménologie se veut strictement scientifique, mais tente aussi de parler de l’expérience préscientifique du monde, du temps et de l’espace.

Une quatrième proposition établit que souvent appréhendée comme une discipline purement descriptive, la phénoménologie vise à décrire l’expérience telle que donnée, elle ne s’intéresse pas à l’origine biologique ou neurobiologique, même si Husserl vers la fin de sa vie traite de l’importance du développement d’une phénoménologie génétique[24].

Ensuite, Merleau-Ponty explique qu’il semblerait tentant de simplement caser les travaux de Husserl et sa philosophie transcendantale comme étant une philosophie complètement à part de celle de Heidegger, qui lui traite plutôt de phénoménologie de l’existence et herméneutique. Cela est cependant trop simpliste pour Merleau-Ponty, ces points de vue ne s’opposent pas nécessairement, avec une analyse minutieuse ils peuvent s’incorporer[25]. C’est pourquoi dans la préface, Merleau-Ponty tente d’établir les points communs de la phénoménologie tel un tout et non spécifiquement la doctrine propre à chaque philosophe qui se dit de la tradition phénoménologique.

Voici quelques concepts, notés par Merleau-Ponty, qui sont propres à la méthode phénoménologique. D’abord, l'invitation de Husserl : « il faut retourner aux choses mêmes » serait interprétée comme une critique du scientisme qui vise un retour au monde perçu tel qu’il est expérimenté avant toute théorisation scientifique[25]. Il est important de ne jamais oublier que ce savoir scientifique est ancré dans une perspective à la première personne. Ensuite, l’idéalisme et le réalisme ne sont que le revers d’une médaille et tous deux s’avèrent erronés. À l’aide d’une analyse phénoménologique précise, il est possible de s’apercevoir que le sujet n’existe pas uniquement pour lui-même, autrui est aussi présent et le savoir passe parfois par les autres, tout n’est pas accessible par son propre entendement. Aussi, la subjectivité est nécessairement implantée dans un contexte social, historique et naturel[26]. Le concept de l’intentionnalité est une des grandes réalisations de la phénoménologie. L’analyse de l’intentionnalité révèle que la conscience est toujours à propos de quelque chose. Peu importe si ce qui est évoqué est la perception, un jugement, une pensée, un doute, une fantaisie ou un souvenir, toutes ces formes de conscience sont caractérisées par un objet intentionnel et celui-ci ne peut pas être adéquatement compris sans une analyse de son corrélat objectif, soit ce qui est perçu, douté, rappelé.

Le primat de la perception

Avec La Structure du comportement et Phénoménologie de la perception (1944), Merleau-Ponty a voulu montrer que la perception n'était pas la résultante d'atomes causaux de sensations, contrairement à ce que véhiculait la tradition issue de John Locke dont la conception atomiste causale était perpétuée dans certains courants psychologiques de l'époque (par exemple le béhaviorisme). La perception a plutôt, selon Merleau-Ponty, une dimension active en tant qu'ouverture primordiale au monde vécu (au Lebenswelt)[27].

Cette ouverture primordiale est à la base de sa thèse du primat de la perception. Selon une formule de la phénoménologie d'Edmund Husserl, « toute conscience est conscience de quelque chose », ce qui implique une distinction entre « actes de pensée » (la noèse) et « objets intentionnels de la pensée » (le noème), faisant de la « corrélation » noético-noématique le premier socle de la constitution des analyses de la conscience.

Or, en étudiant les manuscrits posthumes d'Edmund Husserl, qui demeure une de ses influences majeures, Merleau-Ponty remarque que dans leur évolution, ses travaux mettent eux-mêmes à jour des données qui ne sont pas assimilables à la corrélation noético-noématique[28]. C'est notamment le cas en ce qui a trait aux données sur le corps (qui est à la fois corps-sujet et corps-objet), sur le temps subjectif (la conscience du temps n'est ni un acte de conscience ni un objet de pensée) et sur autrui (les premières considérations d'autrui chez Husserl menaient au solipsisme).

La distinction entre « actes de pensée » (noèse) et « objets intentionnels de la pensée » (noème) ne semble donc pas constituer une base irréductible, elle semble plutôt apparaître à un niveau supérieur de l'analyse. Ainsi, Merleau-Ponty ne postule pas que « toute conscience est conscience de quelque chose », ce qui suppose d'emblée un socle noético-noématique, il développe plutôt la thèse selon laquelle « toute conscience est conscience perceptive »[29]. Ce faisant, il instaure un tournant significatif[30] dans le développement de la phénoménologie, indiquant que les conceptualisations doivent être réexaminées à l'aune du primat de la perception, en soupesant ses conséquences philosophiques.

La corporéité

En prenant comme point de départ l'étude de la perception, Merleau-Ponty est amené à reconnaître que le « corps propre » n'est pas seulement une chose, un objet potentiel d'étude pour la science, mais qu'il est aussi une condition permanente de l'expérience, qu'il est constituant de l'ouverture perceptive au monde et à son investissement. Il souligne alors qu'il y a une inhérence de la conscience et du corps dont l'analyse de la perception doit tenir compte. Pour ainsi dire, le primat de la perception signifie un primat de l'expérience, dans la mesure où la perception revêt une dimension active et constitutive[31].

Le développement de ses travaux instaure donc une analyse marquant la reconnaissance autant d'une corporalité de la conscience que d'une intentionnalité corporelle[32], contrastant ainsi avec l'ontologie dualiste des catégories corps/esprit de René Descartes, un philosophe auquel Merleau-Ponty est demeuré attentif malgré les divergences importantes qui les séparent[33]. Il amorce alors une étude de l'incarnation de l'individu dans le monde, tentant de surmonter l'alternative entre une pure liberté et un pur déterminisme, tout comme le clivage entre le corps-pour-soi et le corps-pour-autrui.

Le langage

La mise en lumière du fait que la corporéité a intrinsèquement une dimension d'expressivité qui s'avère fondamentale à la constitution de l'ego est l'une des conclusions de La Structure du comportement[34] constamment réinvesties dans ses travaux ultérieurs. En suivant ce filon de l'expressivité, il va examiner comment un sujet incarné est en mesure de réaliser des activités qui dépassent le niveau organique du corps, tel que c'est le cas lors des opérations intellectuelles et en ce qui relève de la vie culturelle.

Il considère alors attentivement le langage, en tant que noyau de la culture, en examinant notamment les liens entre le déploiement de la pensée et du sens, tout en enrichissant sa perspective non seulement par l'analyse de l'acquisition du langage et de l'expressivité du corps, mais aussi en prenant en compte les pathologies du langage, de même que la peinture, le cinéma, les usages littéraires du langage et la poésie.

Tout comme, à la même époque, Gilbert Ryle, il rejette alors explicitement la conception cartésienne ou mentaliste du langage, qui en ferait la simple expression de représentations mentales. Les mots ne sont pas, pour Merleau-Ponty, le reflet de la pensée: « la parole n'est pas le « signe » de la pensée »[35]. On ne peut en effet dissocier la parole et la pensée : les deux sont « enveloppées l'une dans l'autre, le sens est pris dans la parole et la parole est l'existence extérieure du signe »[35]. Le langage implique d'abord une activité intentionnelle, qui passe par le corps propre. « La pensée n'est rien d'« intérieur », elle n'existe pas hors du monde et hors des mots. »[35]

Cette préoccupation pour le langage inclut dès le départ une considération des expressions relevant de la sphère artistique, comme en témoigne La Structure du comportement (1942) qui contient notamment un passage sur le Greco[36] préfigurant les propos qu'il développe en 1945 dans Le Doute de Cézanne[37], à la suite des considérations de la Phénoménologie de la perception[38]. Dans cette mesure, le travail qu'il réalise lorsqu'il occupe la Chaire de psychologie de l'enfant et de pédagogie à l'Université de La Sorbonne n'est pas un intermède à ses préoccupations philosophiques et phénoménologiques, il représente plutôt un moment significatif du développement de ses réflexions[39].

Tel que l'indiquent ses résumés de cours à l'Université de La Sorbonne, il maintient durant cette période un dialogue entre la phénoménologie et les divers travaux réalisés en psychologie, tout en revenant sur l'étude de l'acquisition du langage chez l'enfant, en plus d'être l'un des premiers philosophes à exploiter largement l'apport des travaux de linguistique de Ferdinand de Saussure et de travailler sur la notion de structure par l'entremise d'une discussion des travaux en psychologie, en linguistique et en anthropologie sociale[40].

Les arts

Il importe de préciser que l'attention que Merleau-Ponty porte aux diverses formes d'arts (visuels, plastiques, littéraires, poétiques, etc.) n'est pas tributaire d'un questionnement sur le beau, ni orientée en vue de l'élaboration de critères normatifs sur l'art. Ainsi, on ne retrouve pas dans ses travaux un effort de théorisation tentant de cerner ce qui constituerait un chef-d'œuvre, une œuvre d'art ou encore de l'artisanat. Son objectif est d'abord et avant tout d'analyser les structures à la base de l'expressivité, qui se révèlent invariantes, en enrichissant les considérations sur le langage par une attention au travail des artistes, poètes et écrivains[41].

Cependant, bien qu'il n'établisse pas de critères normatifs sur l'art en tant que tel, il y a néanmoins chez lui une distinction prévalant entre « expression première » et « expression seconde ». Cette distinction apparaît dans la Phénoménologie de la perception[42] et est parfois reprise sous les termes de « langage parlé » et de « langage parlant »[43]. Le langage parlé (ou expression seconde) renvoie à notre bagage langagier, à l'héritage culturel que nous avons acquis, ainsi qu'à la masse brute de rapport de signes et de significations. Le langage parlant (ou expression première), quant à lui, c'est le langage en tant que mise en forme d'un sens, c'est le langage au moment où il procède à l'avènement d'une pensée, au moment où il se fait avènement de sens.

C'est le langage parlant, c'est-à-dire l'expression première, qui intéresse Merleau-Ponty et qui retient son attention lorsqu'il traite de la nature de la production et de la réception des expressions, un sujet qui imbrique aussi une analyse de l'action, de l'intentionnalité, de la perception, ainsi que des rapports entre la liberté et les déterminants externes.

Au sujet de l'œuvre peinte, Merleau-Ponty constate que lors de son travail de création, l'artiste peintre peut avoir au préalable une certaine idée et désirer la concrétiser, ou encore qu'il peut travailler d'abord le matériau en tentant d'en dégager une certaine idée ou émotion, mais que dans un cas comme dans l'autre, il y a dans l'activité du peintre une élaboration de l'expression qui se retrouve intimement en interaction avec le sens qui est mis en œuvre. C'est à partir de ce constat de base qu'il va tenter d'expliciter les structures invariantes caractérisant l'expressivité, en tentant de rendre compte de la surdétermination du sens qu'il a fait valoir dans Le doute de Cézanne[37].

Parmi les structures à considérer, l'étude de la notion de style occupera une place importante dans Le langage indirect et les voix du silence[44]. En dépit de certains accords avec André Malraux, il marquera ses distances par rapport à trois conceptions du style dont ce dernier fait usage dans Les Voix du silence (publié dans la collection La Pléiade et regroupant les quatre volumes de Psychologie de l'art publiés de 1947 à 1950). Merleau-Ponty considère que dans cet ouvrage, le style est employé par Malraux parfois dans une optique très subjective en étant assimilé à une projection de l'individualité de l'artiste, parfois dans une optique à l'inverse très métaphysique, voire mystique selon lui, où le style est alors lié à une conception de « surartiste » exprimant « L'Esprit de la peinture », et qu'enfin il est parfois réduit à simplement désigner une catégorisation d'école ou de mouvement artistique.

Pour Merleau-Ponty, ce sont ces usages de la notion de style qui amènent André Malraux à postuler un clivage entre l'objectivité de la peinture de la Renaissance italienne et la subjectivité de la peinture de son époque, ce à quoi Merleau-Ponty s'oppose. Selon lui, il importe de considérer cette problématique à la base, en reconnaissant que le « style » est d'abord une exigence due au primat perceptif, ce qui implique aussi une prise en considération des dimensions de l'historicité et de l'intersubjectivité[45].

L'histoire et l'intersubjectivité

Autant ses travaux sur la corporéité que ceux sur le langage révèlent l'importance, pour la compréhension de l'expressivité, de l'enracinement de l'individu au sein du monde vécu. Or, cet enracinement imbrique les dimensions de l'historicité et de l'intersubjectivité, qu'il s'efforce alors de rendre intelligibles[46]. Comme point de départ à la considération de l'histoire et de l'intersubjectivité, il remarque que l'individu n'en est ni le sujet, puisqu'il prend part à un univers socioculturel et langagier déjà structuré, mais qu'il n'en est pas non plus le produit, puisqu'il y prend part et influe sur les institutions par l'usage qu'il en fait, y compris en ce qui a trait au langage institué qui lui semble être un modèle d'étude pour la compréhension de ces phénomènes[47], comme il le note dans le dossier qu'il remet en vue de sa nomination au Collège de France[48].

En ce sens, Merleau-Ponty est un contradicteur du sens de l'histoire, concept hégelien – quoique l'influence d'Hegel soit certes plus présente dans ses derniers travaux[30].

Par son traitement de l'intersubjectivité, Merleau-Ponty met en évidence aussi une aporie de la philosophie occidentale qui s'exprimait par le problème classique du solipsisme. Dans le sillage de Husserl mais davantage que ce dernier il insiste sur une sorte de primat de l'intersubjectivité qui révèle à quel point le point de départ cartésien dans le « je pense » était inducteur de difficultés exposant d'ailleurs la philosophie au ridicule d'un « solipsisme à plusieurs ». C'est sous l'effet de ce renversement qu'une réforme des catégories ontologiques se met en marche dans l'œuvre du philosophe français.

Les sciences

La psychologie

S'il est vrai que Merleau-Ponty s'est montré attentif aux travaux de la psychologie, la plupart des spécialistes de l'histoire de la discipline reconnaissent qu'il est tout aussi vrai que ses propres travaux ont eu un impact réel au niveau des recherches en psychologie[49]. La structure du comportement (1942) considère de front un large éventail des recherches expérimentales de l'époque tout en montrant plusieurs difficultés auxquelles sont confrontés certains de ces travaux, en particulier ceux du béhaviorisme, dû aux présupposés ontologiques sur lesquels ils s'appuient implicitement. Mais à l’inverse, il montre aussi que les données expérimentales de la psychologie mettent en évidence certains problèmes de l'épistémologie et de la philosophie des sciences de l'époque.

On remarque par ailleurs que La structure du comportement contient de nombreuses références à des recherches telles que celles du neurologue Kurt Goldstein et de Frederik J. J. Buytendijk, et que, réciproquement, Buytendijk fait à son tour plusieurs fois référence à Merleau-Ponty dans son Traité de Psychologie animale (1952), en plus d'avoir publié un article intitulé « Toucher et être touché » (1953)[50] qui n'est pas étranger aux thèses sur la réversibilité « touchant-touché » que l'on retrouve dans Le visible et l'invisible[51].

Merleau-Ponty a aussi été attentif aux travaux de la psychologie de la Gestalt[52] et a tenté une interprétation des points de convergence et de divergence de la psychanalyse[53] avec la phénoménologie, en plus de ses considérations sur la psychosociologie et sur les travaux de Jean Piaget[54].

La sociologie et l'anthropologie

En faisant l'analyse de l'enracinement au monde vécu et, par extension, de l'intersubjectivité, Merleau-Ponty a été amené à prendre position sur la nature des recherches sociologiques et anthropologiques, notamment dans les articles Le philosophe et la sociologie[55] et De Mauss à Claude Lévi-Strauss[56]. Ses thèses sur le primat de la perception et sur le corps vécu instaurent une compréhension novatrice de l'intersubjectivité et, pour cette raison, elles ont inspiré des recherches en sociologie. Ces travaux ont emprunté plusieurs directions, et notamment : 1) le thème du « corps propre » a joué un rôle dans la sociologie de l'habitus et de la pratique de Pierre Bourdieu[57], qui a d'ailleurs hésité à la fin de ses études de philosophie entre s'inscrire en thèse avec Merleau-Ponty et devenir sociologue ; 2) une mise en perspective avec les travaux de phénoménologie sociologique d'Alfred Schütz sur les intentionnalités pratiques a été engagée[58] ; 3) une confrontation avec la nouvelle sociologie pragmatique a été avancée[59].

La chair et le chiasme / Le visible et l'invisible

Les notions de chair et de chiasme, ainsi que les notions concomitantes de visible et d'invisible, apparaissent principalement dans Le visible et l'invisible et dans les Notes de travail qui l'accompagnent (rappelons qu'il s'agit d'un ouvrage posthume, demeuré en chantier[60]), ainsi que dans les notes de cours au Collège de France de la période 1959-1961[61] – et très brièvement dans la Préface de Signes[62] et quelques autres endroits[63]. En raison de l'état d'inachèvement de l'articulation de ces notions, il n'est pas toujours évident de délimiter exactement ce que Merleau-Ponty voulait signifier par là, mais, sans entrer dans les questions d'interprétations, il y a néanmoins certaines indications généralement partagées par les spécialistes dans le domaine qui peuvent être relevées.

On peut d'abord noter que l'introduction de ces notions vise à surmonter les clivages véhiculés par l'usage (de l'époque) de certaines notions. Ainsi, en postulant que « toute conscience est conscience perceptive », Merleau-Ponty a reconnu une prégnance primordiale du percevant et du perçu – ce qui est parfois indiqué par l'exemple de la réversibilité du touchant et du touché. De même, en traitant du corps propre, il a reconnu une corporalité de la conscience et une intentionnalité corporelle. Or, les catégories de sujet/monde, comme celles de corps/conscience ont souvent été articulées sur fond de dualisme des catégories. C'est en quelque sorte pour nommer ces prégnances et empiètements qu'apparaîtra la notion de chair, ainsi que les notions associées d'entrelacs et de chiasme[64]. Les notions de visible et d'invisible, quant à elles, sont liées à la question du sens.

Selon les thèses de Merleau-Ponty, il n'y a pas de distinction catégorique entre être et manière d'apparaître. Ainsi, on remarquera que malgré son attention aux travaux de Heidegger, qu'il discute plus fréquemment dans cette période, Merleau-Ponty n'endosse pas les considérations de ce dernier sur le plan de la métaphysique[65]. Pour Merleau-Ponty, la question du sens ne s'inscrit pas dans une ontologie dualiste de l'apparence et de l'être, il y a plutôt une réversibilité des dimensions de visible et d’invisible qui doivent être comprises comme endroit et envers, l’invisible n'étant pas l'opposé du visible (Merleau-Ponty s'écarte ainsi de l'ontologie sartrienne de L'Être et le Néant), mais plutôt sa doublure, sa « profondeur charnelle ». Il s'agit là en quelque sorte pour lui de rendre justice à la prégnance des signes et du sens qui prévaut, selon ses travaux sur le langage et les arts. Ceci signifie qu'il n'y a pas subordination des signes au sens, ni l'inverse.

Ainsi, la question du sens ne peut pas être ramenée à une pure idéalité, il y a aussi une matérialité inhérente au sens – par exemple, dans Phénoménologie de la perception, Merleau-Ponty note qu'une œuvre peinte, si elle est déchirée, n'a plus de sens, elle est ramenée à son état de lambeaux[66].

La politique

La pensée politique de Merleau-Ponty ne se situe ni au niveau de l'élaboration théorique d'une philosophie politique proprement dite, ni au niveau d'une chronique de l'actualité et des événements politiques. L'élaboration de sa pensée politique procède d'un va-et-vient entre ces niveaux, il ne s'agit, du moins selon ses propres souhaits, ni de plaquer une théorie aux événements en faisant découler les actions à entreprendre à partir de principes politiques/moraux, ni de réagir à chaque événement comme s'il constituait à lui seul un tout sans dimension philosophique. Deux interlocuteurs de la tradition philosophique joueront un rôle particulier dans l'élaboration d'une esquisse de philosophie politique au risque des tumultes de l'histoire au sein desquels le penseur engagé a assumé son immersion : Machiavel[67] et Marx[68].

Il publie Humanisme et terreur (1947) où il justifie les procès de Moscou au nom de la responsabilité « objective » des accusés ; puis Les Aventures de la dialectique (1955). Ces ouvrages, en plus de receler l'ébauche d'une philosophie de l'histoire, abordent l'interprétation du marxisme, sans pour autant adhérer à une quelconque doctrine. Il publie aussi maints articles à teneur politique dans divers journaux, ainsi que dans la revue Les Temps modernes dont il est éditorialiste politique jusqu'à son retrait, en décembre 1952, dû à des divergences d'opinion touchant à la fois aux perspectives d'engagement social des intellectuels et aux positions politiques de Sartre, tel qu'en témoigne le document Sartre, Merleau-Ponty : Les lettres d'une rupture[69] .

Dans le champ universitaire et du point de vue de leur actualité, les écrits de Merleau Ponty ont fait l'objet d'une controverse entre le sociologue et spécialiste de philosophie politique Philippe Corcuff et Vincent Peillon, comme philosophe[70]. À la suite de l'article de Philippe Corcuff intitulé « Actualité de la philosophie politique de Merleau-Ponty », publié en deux parties, à la suite des nombreux colloques qui se sont tenus pour le centenaire de la naissance de Merleau-Ponty, « (I)-Politique et raison critique »[71] et «(II)-Politique et histoire»[72], Vincent Peillon a souhaité répondre[73], l'échange s'est ensuite poursuivi avec quelques éléments de réponse de Philippe Corcuff[74].

Remove ads

Merleau-Ponty romancier

En , un article publié dans Le Monde a fait état de découvertes récentes au sujet d'un roman publié en 1928 chez Grasset (Nord. Récit de l'Arctique) et paru sous le nom de Jacques Heller dont des proches de Merleau-Ponty (Simone de Beauvoir, Elisabeth Lacoin…) semblent s'accorder à dire qu'il s'agit d'un roman écrit par Merleau-Ponty, alors étudiant à l'École normale supérieure[75]. En 2019, ces hypothèses ont été confirmées et étayées, grâce à des lettres inédites : Merleau-Ponty a rédigé l'essentiel de ce livre, qui évoque quatre années passées dans l'Arctique du Canada, en tant que « plume » pour son ami et explorateur Jacques Heller. À l'époque, le livre fut accueilli très favorablement par la critique littéraire. Simone de Beauvoir dit reconnaître dans la prose le style de Merleau-Ponty[76].

Publications

- La Structure du comportement, Paris, PUF, 1942 7e éd. en 1972

- Phénoménologie de la perception, Paris, NRF, Gallimard, 1945

- Humanisme et terreur, Paris, Gallimard, 1947

- L’Union de l’âme et du corps, chez Malebranche, Biran et Bergson, Vrin, 1968, cours présentés par J. Deprun

- Sens et non-sens, Paris, Nagel, 1948

- Les Aventures de la dialectique, Gallimard, 1955

- Les Sciences de l’homme et la phénoménologie, Centre de documentation universitaire, réédité en 1975

- Les Relations avec autrui chez l’enfant, Paris, Centre de documentation universitaire, réédité en 1975

- Éloge de la philosophie, leçon inaugurale faite au Collège de France, le jeudi , NRF, Gallimard, 1953

- Signes, NRF, Gallimard, 1960

- Le Visible et l’invisible, publié par Cl. Lefort, Gallimard, 1964

- L’Œil et l’esprit, Gallimard, 1960

- Résumé de cours (1952-1960), Gallimard, 1968

- La Prose du monde, Gallimard, 1969

- Œuvres, édition établie et préfacée par Claude Lefort, Paris, Gallimard, 2010

- Le monde sensible et le monde de l'expression : cours au Collège de France : notes, 1953, texte établi et annoté par Emmanuel de Saint-Aubert et Stefan Kristensen, Genève, Métis Presses, 2011

- Recherches sur l'usage littéraire du langage : cours au Collège de France : notes, 1953, texte établi par Benedetta Zaccarello et Emmanuel de Saint-Aubert, annotations et avant-propos de Benedetta Zaccarello, Genève, Métis Presses, 2013

- Entretiens avec Georges Charbonnier et autres dialogues, 1946-1959, transcription, avant-propos et annotations de Jérôme Melançon, Lagrasse, Verdier, 2016

- Le Problème de la parole. Cours au Collège de France. Notes 1953-1954, édition par Lovisa Andén, Franck Robert et Emmanuel de Saint Aubert, Genève, MētisPresses, 2020,

- Simone de Beauvoir, Élisabeth Lacoin & Maurice Merleau-Ponty, Lettres d’amitié. 1920-1959, 2022, Paris, Gallimard, Blanche, 2022

- Conférences en Europe et Premiers Cours à Lyon. Inédits I (1946-1947), édition par Michel Dalissier, avec la participation de Shôichi Matsuba, Paris & Milan, Mimésis, L’œil et l’esprit, 2022

- Conférences en Amérique. Notes de cours et autres textes. Inédits II (1947-1949), édition par Michel Dalissier, avec la participation de Shôichi Matsuba, Paris & Milan, Mimésis, L’œil et l’esprit, 2022

Remove ads

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads