Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Cluster (satellite)

De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Cluster est une mission de l'Agence spatiale européenne (ESA) qui utilise quatre satellites pour étudier les interactions entre le vent solaire et la magnétosphère terrestre. Après la destruction des satellites lors de l'échec du vol inaugural d'Ariane 5 en 1996, les satellites sont reconstruits à l'identique et lancés en 2000. La mission, d'une durée initiale de deux ans, a été prolongée à plusieurs reprises et doit se poursuivre jusqu'en , moment où le premier satellite doit rentrer dans l'atmosphère.

Les quatre satellites identiques et d'une masse d'environ 1 200 kg, volent en formation pyramidale sur une orbite haute polaire fortement elliptique, ce qui permet d'étudier en trois dimensions les phénomènes physiques complexes qui se déroulent dans les régions situées à la frontière de la magnétosphère sur laquelle vient buter le vent solaire. Chaque satellite emporte onze instruments dont un magnétomètre, un instrument pour mesurer le champ électrique, cinq instruments pour les mesures d'ondes et trois instruments pour les mesures de particules.

La mission, conjointement avec SoHO, qui est consacrée à l'étude du vent solaire et du Soleil, est une des quatre pierres angulaires du programme scientifique Horizon 2000 de l'Agence spatiale européenne.

Remove ads

Contexte

Résumé

Contexte

En 1983, le programme scientifique de l'Agence spatiale européenne (ESA) traverse une grave crise financière. La part budgétaire relativement réduite qui lui a été attribuée à la création de l'ESA (13 % du budget total) ne permet pas de faire face aux nombreux surcoûts qui touchent les différentes missions en préparation, occasionnant délais et annulations. Le physicien Roger Bonnet nommé la même année à la tête du programme scientifique de l'agence décide de modifier en profondeur la planification de cette activité en définissant une stratégie à long terme. Fin 1983, l'ESA reçoit 77 propositions de mission dont 35 dans le domaine des sciences du système solaire et 33 touchant à l'astronomie. Après dépouillement et à l'issue d'une dernière réunion qui a lieu à Venise les 30 mai et , le programme scientifique de l'agence spatiale européenne, baptisé « Horizon 2000 », est figé pour les 20 années suivantes. Trois classes de mission sont identifiées en fonction de leur coût : les plus lourdes dites « pierres angulaires » représentent deux années du budget attribué aux missions scientifiques soit 400 M₠[Notes 1](environ 200 millions $ à l'époque). Une des pierres angulaires est le couple de missions SoHO/Cluster chargés d'étudier la magnétosphère terrestre, le Soleil et les interactions de celui-ci via le vent solaire[2].

La mission Cluster s'inscrit dans le cadre du programme international ISTP dont l'objectif est de mesurer de manière simultanée à l'aide de plusieurs satellites les interactions entre le vent solaire et le champ magnétique terrestre.

Remove ads

Objectifs scientifiques

Résumé

Contexte

Les missions scientifiques qui précèdent Cluster ne comportaient qu'un à deux satellites et n'étaient pas capables de fournir les données nécessaires pour étudier précisément les limites de la magnétosphère. Parce que le plasma comprenant la magnétosphère ne peut actuellement être accessible en utilisant des techniques de télédétection, les satellites doivent être utilisés pour le mesurer in situ. Quatre engins spatiaux permettent aux scientifiques de faire des mesures en 3D et à résolution temporelle, nécessaires pour créer une image réaliste des interactions plasma complexes existant entre les régions de la magnétosphère et entre la magnétosphère et le vent solaire.

Les quatre satellites Cluster identiques étudient la magnétosphère terrestre qui nous protège du vent solaire. Les satellites Cluster mesurent en trois dimensions des données de la collision du vent solaire avec le champ magnétique de la Terre, ses variations dans le temps et les effets sur Terre depuis l'espace proche et sur son atmosphère, dont les aurores polaires.

Chaque satellite transporte une charge utile scientifique de onze instruments destinés à étudier l'échelle des structures de plasma petits dans l'espace et le temps dans les régions clés du plasma : le vent solaire et l'arc de choc, la magnétopause, les cornets polaires, la queue de la magnétosphère et la zone aurorale.

- L'arc de choc (voir illustration) est la région de l'espace située entre la Terre et le Soleil où le vent solaire ralentit de vitesses super- à sub-soniques avant d'être dévié autour de la Terre. En traversant cette région, Cluster prend des mesures permettant de caractériser les processus se produisant à l'arc de choc, tels que l'origine des anomalies de flux chaud et la transmission des ondes électromagnétiques à travers l'arc de choc et la magnétopause depuis le vent solaire.

- Derrière l'arc de choc est située la couche de plasma mince séparant les champs magnétiques de la Terre et du vent solaire connue sous le nom magnétopause. Cette limite se déplace en permanence en raison de la variation constante de la pression du vent solaire. Comme les pressions au sein du vent solaire (pression du plasma) et de la magnétosphère (pression magnétique) devraient être équilibrées, la magnétosphère devrait être une frontière infranchissable. Cependant, on a pu observer du plasma, issu du vent solaire, traversant la magnétopause pour pénétrer dans la magnétosphère. Les mesures effectuées depuis 4 points d'observation par les satellites Cluster permettent de suivre le déplacement de la magnétopause et d'élucider le mécanisme de pénétration du plasma depuis le vent solaire.

- Dans deux régions situées l'une dans l'hémisphère nord et l'autre dans le sud, le champ magnétique de la Terre est perpendiculaire plutôt que tangent à la magnétopause. Ces cornets polaires permettent aux particules du vent solaire, constitué d'ions et d'électrons, de pénétrer dans la magnétosphère. Cluster enregistre les distributions des particules, qui permettront de caractériser les régions turbulentes aux extrémités extérieures.

- Les régions du champ magnétique de la Terre qui sont étirées par le vent solaire loin du Soleil sont désignées collectivement comme la queue de la magnétosphère. Deux lobes qui passent au-delà de l’orbite de la Lune forment la queue extérieure tandis que la couche centrale de plasma constitue la queue intérieure, qui est très active. Cluster surveille les particules de l’ionosphère et le vent solaire lors de leur passage à travers les lobes de la queue de la magnétosphère. Dans la couche centrale de plasma, Cluster détermine l'origine des faisceaux d'ions et les perturbations des courants alignés au champ magnétique causés par les sous-orages.

- Les précipitations de particules chargées dans l'atmosphère créent un anneau d'émission de lumière autour du pôle magnétique connue sous le nom de zone aurorale. Cluster mesures les variations temporelles des flux de particules de passage dans la région[3].

Remove ads

Historique du projet

Résumé

Contexte

Développement

Lancement

Les satellites Cluster sont achevés en 1995 mais sont détruits le 4 juin 1996 lors de l'échec du vol inaugural d'Ariane 5 qui devait les placer en orbite. L'Agence spatiale européenne décide alors de financer la reconstruction des quatre sondes. Le lanceur Soyouz est retenu pour la mise sur orbite[4],[5]. La nouvelle mission est baptisée Cluster II. Ses objectifs sont coordonnés avec la mission spatiale Double Star développée par l'agence spatiale chinoise CNSA, qui étudie les mêmes phénomènes et qui emporte 7 instruments identiques à ceux embarqués par les satellites Cluster.

Le 16 juillet 2000, une fusée Soyouz-Fregat, inaugurant l'utilisation de l'étage Fregat, tirée depuis le cosmodrome de Baïkonour, a lancé deux des satellites Cluster (Salsa et Samba) sur une orbite d'attente depuis laquelle ils ont manœuvré par leurs propres moyens pour atteindre une orbite de 19 000 par 119 000 kilomètre avec une période de 57 heures. Trois semaines plus tard, le 9 août 2000, une autre fusée Soyouz-Fregat a lancé les deux autres satellites Cluster (Rumba et Tango) sur des orbites similaires. La sonde 1, Rumba, est également surnommée « Phoenix », car elle est en grande partie construite à partir de pièces de rechange qui restaient après l'échec de la mission d'origine. Après mise en service de la charge utile, les premières mesures scientifiques ont été faites le 1er février 2001.

L'ESA a organisé un concours pour nommer les satellites Cluster, qui a attiré des participants de nombreux pays. Ray Cotton du Royaume-Uni a gagné avec les noms Rumba, Tango, Salsa et Samba. La ville de résidence de Ray, Bristol, a reçu les maquettes des satellites en reconnaissance de l'appellation et la connexion avec les satellites.

Déroulement de la mission

Résumé

Contexte

Les orbites très elliptiques des satellites atteignent un périgée d'environ 4 RE (rayons terrestres, où 1 RE = 6 371 km) et un apogée de 19,6 RE. Chaque orbite est parcourue en environ 57 heures. Le Centre européen d'opérations spatiales (ESOC) acquiert la télémesure et distribue les données scientifiques des sondes en ligne. Les quatre satellites manœuvrent dans différentes formations tétraédriques pour étudier la structure de la magnétosphère et ses limites. Les distances inter-satellites peuvent varier d'environ 100 à 10 000 kilomètres.

Initialement prévue pour durer jusqu'à la fin de 2003, la mission est prolongée à plusieurs reprises. La première extension a prolongé la mission de 2004 à 2005, et la seconde de 2005 à juin 2009. La mission a ensuite été prolongée jusqu'à fin 2012. Le 19 novembre 2014 la mission est de nouveau prolongée avec cinq autres missions scientifiques de deux ans jusqu'au 31 décembre 2016[7]. La mission est toujours en cours fin 2019.

Remove ads

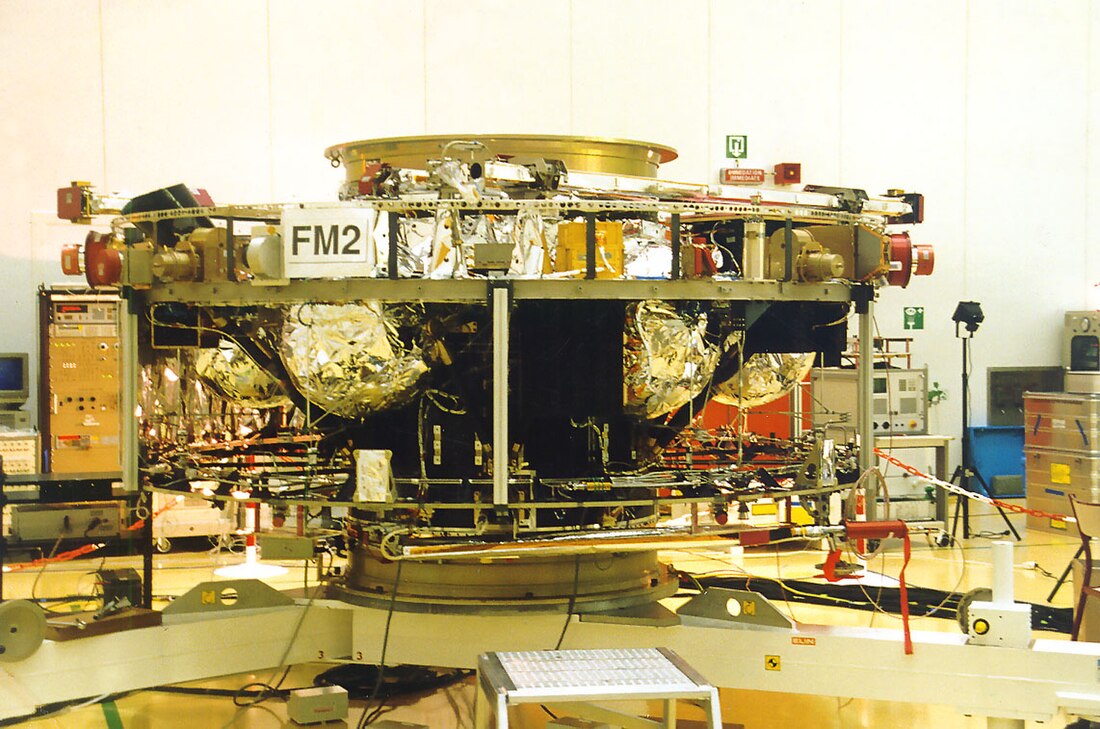

Caractéristiques techniques des satellites

Résumé

Contexte

Les quatre satellites sont cylindriques. Le satellite Cluster a la forme d'un cylindre plat haut de 1,3 mètre pour un diamètre de 2,9 mètres. Sa masse est de 1200 kg dont 650 kg d'ergols et 71 kg d'instrumentation. Il est stabilisé par rotation avec une vitesse de 15 tours par minute. Les flancs du cylindre sont recouverts de cellules solaires qui fournissent 224 watts consommés par les instruments (47 watts) et les différents équipements en particulier les communications. L'énergie excédentaire est stockée dans 5 batteries cadmium-argent identiques d'une capacité totale de 80 Ah. Le satellite dispose d'un système de propulsion principal de 400 newtons de poussée et de huit moteurs-fusées plus petits de 10 newtons de poussée. Ces moteurs brûlent un mélange d'hydrazine et de peroxyde d'azote. Le moteur principal est utilisé pour placer le satellite sur son orbite de travail puis par la suite pour modifier l'espacement avec les trois autres satellites de la constellation. Une fois en orbite, le satellite déploie plusieurs antennes et câbles : 2 perches de 5 mètres pourtant des capteurs de l'instrument STAFF, quatre câbles de 50 mètres étendus de manière radiale et utilisés par l'expérience EFW et deux antennes axiales pour les télécommunications. La plateforme est conçue pour fonctionner au moins 5 ans[8],[9]

Remove ads

Instrumentation

Résumé

Contexte

Chacun des quatre satellites Cluster emporte onze instruments identiques (masse totale 71 kilogrammes) dont les caractéristiques sont décrites dans le tableau ci-dessous. Ces instruments mesurent d'une part l'intensité et la direction des champs électriques (E) et magnétiques (B) d'autre part la densité et la distribution des électrons et des ions composant le plasma qu'ils traversent.

Remove ads

Mission Double Star avec la Chine

Fin 2003 et mi 2004, la China National Space Administration lance deux satellites Double Star qui emportent sept instruments fournis par l'Agence spatiale européenne identiques aux instruments embarqués à bord des satellites Cluster. Placés d'une part sur une orbite polaire, d'autre part sur une orbite équatoriale, ces deux satellites travaillent avec les satellites Cluster pour effectuer des mesures synchrones de la magnétosphère.

Remove ads

Résultats scientifiques (partiels)

- 2002

- 9 mars : découverte de vortex d'une taille comprise entre 100 et 40 000 km dans le champ magnétique polaire de la Terre ;

- 20 avril : premières mesures directes de la densité du courant annulaire de la Terre ;

- 2003

- 20 mai : Cluster observe une « reconnexion inverse », en même temps qu’une brillante aurore de protons observée par IMAGE ;

- 2004

- 5 avril : premières mesures non ambiguës de l’épaisseur de l’arc de choc magnétique (Bow Shock) de la Terre ;

- 12 décembre : Cluster détermine l’échelle spatiale des flux à grande vitesse dans la queue de la magnétosphère ;

- 2005

- 4 février : Cluster observe une reconnexion magnétique en trois dimensions ;

- 5 décembre : Cluster aide à prédire l’arrivée d’«électrons tueurs » ;

- 2006

- 11 janvier : Cluster observe une région de reconnexion magnétique de taille supérieure à 2,5 millions de km dans le vent solaire ;

- 18 juillet : Cluster observe le « cœur magnétique » des reconnexions dans la queue de la magnétosphère ;

- 20 juillet : Cluster et Double Star découvrent des « trous de densité » dans le vent solaire ;

- 2007

- 21 novembre : Cluster parvient à observer l’impact d’une éjection de masse coronale ;

- 2008

- 7 mars : découverte de solitons dans la magnétopause ;

- 27 juin : on découvre que le rayonnement kilométrique auroral est émis dans un plan étroit ;

- 2009

- 16 juillet : Cluster montre comment le vent solaire est échauffé à l’échelle de l’électron[10] ;

- 2010

- 23 septembre : Cluster montre comment le vent solaire est échauffé à l’échelle subprotonique[11],[12].

Remove ads

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads