Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Mur de la peste

bâtiment historique De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Le mur de la Peste est un rempart édifié dans les monts de Vaucluse afin de protéger le Comtat Venaissin de la peste qui frappe Marseille et une partie de la Provence en 1720-1722.

S'étirant sur 27 kilomètres, il est bâti en pierre sèche. Le long de ce mur, des guérites aux murs en pierre sèche accueillent des gardes.

C'est l’architecte, ingénieur et cartographe carpentrassien Antoine d'Allemand qui en définit le tracé, comme il l'indique lui-même dans son Mémoire des ouvrages que j'ai faits et ordonnés depuis 1700 conservé à la bibliothèque Inguimbertine :

« En 1720 je traçois depuis Saint-Hubert jusques à Saint-Ferreol les limites entre le Comtat Venaissin et la Provence, une ligne de 18 000 toises dont 6 000 toises faites avec un parapet de terre et un fossé au devant, et 2 000 toises avec des murs faits en pierre sèche.

En 1720 [j'ai fait] le plan de cette ligne depuis Saint-Hubert jusques à Saint-Ferréol et de là en suivant la Durance jusques à son embouchure dans le Rhône et en remontant le Rhône jusques à Avignon dont la longueur est de 14 lieues. »

Remove ads

Historique des pestes en Provence

Résumé

Contexte

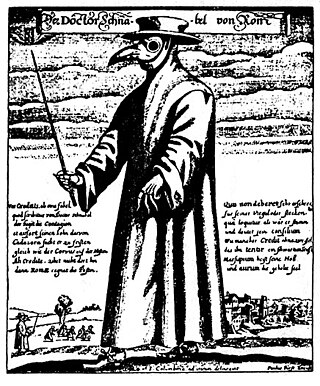

Au Moyen Âge les foyers de peste endémique se situent aux « échelles » du Levant. Du XIVe siècle, avec la peste noire, au XVIIIe siècle, avec la Grande Peste, cette pandémie tue entre 60 et 90 % des malades. Il y a environ une grande épidémie de peste par siècle.

- Nombre d’années pestiférées en Provence du XIVe au XVIIe siècle

| Années | Nombre d'épidémies | Rythme |

| 1348-1450 | 30 | 1 année sur 3 |

| 1451-1550 | 43 | 1 trimestre sur 9 |

| 1551-1650 | 29 | 1 année sur 3 |

| 1651-1720 | 4 |

Par un arrêté du , le Parlement de Provence décide de limiter aux seuls ports de Marseille et de Toulon l’accès des navires venus en « droiture » des pays levantins. Cet exemple est suivi par la république de Gênes, en 1661. Cette décision a pour corollaire la mise en quarantaine dans une annexe du port des bâtiments suspects, d’où la création de lazarets :

« La Cour ordonne que tous patrons et mariniers conduizants vaisseaux et barques venant des parties du Levant ou Barbarie et Midy prendront port et feront des contes ès villes et ports de Marseille ou Thollon respectivement où ils feront voir leurs patentes de santé ou faict inhibition et deffences aux dits patrons et mariniers de descendre ny prendre port en autre port ny décharger aucuns mariniers ny marchandises en autres ports de la dite province à peine de la vie et dix mil livres d’amende. »

Les premières mesures prophylactiques sont prises, à Marseille, lors de la peste de 1476, sous le règne du roi René. Le premier lazaret marseillais est créé en 1557 et construit, au sud de la ville, au port Saint-Lambert. Mais c'est le lazaret de Livourne, en 1590, qui est le premier à être placé sous le patronage de saint Roch.

Les « Vieilles infirmeries » de Marseille, édifiées en 1631 et situées aux Catalans, laissent la place aux « Nouvelles infirmeries », construites entre 1663 et 1668 à Saint-Marcel d’Arenc. Un an plus tard, en , Jean-Baptiste Colbert accorde à Marseille le monopole du commerce avec le Levant.

Le Bureau de santé de Marseille, créé en 1640, devient très rapidement supérieur en technique à tous les autres, grâce à la politique menée par les intendants de santé locaux. Ce Bureau de santé est supprimé le .

Remove ads

La Grande Peste

Résumé

Contexte

En , la « Grande Peste » est apportée, à Marseille, par le vaisseau le Grand Saint Antoine, dont l’affréteur, l’échevin Jean-Baptiste Estelle, malgré un décès suspect signalé par le capitaine Jean-Baptiste Chataud, veut absolument débloquer sa cargaison pour commercialiser ses soieries à la foire de Beaucaire qui débute le . La peste n'est officiellement déclarée que 67 jours après l’arrivée du navire.

En , pour limiter la propagation de la maladie que les restrictions de circulation ne parviennent pas à contenir, le royaume de France, les territoires pontificaux d'Avignon et du Comtat Venaissin décident de se protéger par une ligne sanitaire matérialisée par un mur de pierres sèches entre la Durance et le mont Ventoux, gardé jour et nuit par les troupes françaises et papales empêchant tout passage. Les habitants sont ainsi réquisitionnés pour son édification. Le mur doit empêcher toute relation entre le Comtat Venaissin et le Dauphiné encore épargné.

Malgré les barrières naturelles que représentent la Durance, le Rhône, le Verdon, le Var, l’Eygues et l'Orb, auxquelles s’ajoute le « mur de la Peste », on a pu calculer que l’épidémie se déplaçait de 45 kilomètres par mois, en zone peuplée, avec des différences allant de 35 à 50 km/mois[réf. souhaitée]. Mais si le fléau atteint les Préalpes et le Gévaudan, il ne dépasse pas Orange dans la vallée du Rhône et il s’arrête aux portes de Saint-Genest-de-Beauzon, près de Largentière.

La peste atteint Apt, le [1], et Carpentras le , où l’on exposa les reliques de saint Siffren et le Saint-Clou pour éloigner le fléau. Un an plus tard, à Méthamis, le , le bureau de santé ordonne :

« Que ceux des habitants qui voudraient aller travailler à la vendange hors du terroir ne pouvaient aller qu'à Carpentras ou autres lieux plus proches ; qu’à leur retour ils apporteraient une attestation des personnes chez qui ils auraient travaillé et le nombre de jours qu’ils auraient travaillé chez chacun, au défaut de laquelle attestation ils ne seraient plus reçus dans le lieu[2]. »

D’une façon générale, en ce temps de vendanges, les raisins ne pouvaient attendre et de nombreux consuls ou bureaux de santé remettent aux vendangeurs de leur commune une « carte marquée aux armes de la ville » leur servant de laissez-passer.

Le vin trouve une place prépondérante parmi les désinfectants ou les médications. Durant toute la période 1720-1721, on conseille des vins légers bus avec de l’eau pour ne pas enflammer le sang. Les vins blancs étaient recommandés. Pour désinfecter les lieux touchés par la peste on se sert du vinaigre des quatre voleurs.

Comme curatif, l’apothicaire de Ménerbes se charge de fournir en thériaque une partie des communes de la vallée du Calavon. Le , la peste finie, les consuls de Goult qui en avaient acheté pour 340 livres lui renvoient leur stock avec une indemnisation de 40 livres, mais par précaution, en gardent pour 20 livres.

Il y a 126 000 morts dues à la peste en Provence, Comtat et Languedoc. En Provence, 81 communautés sont atteintes et sur une population de 293 113 habitants, il y a105 417 morts (36 %) ; dans le Comtat, 6 communautés, soit 36 641 habitants et 8 062 morts (22 %) ; en Languedoc, 84 communautés, soit 12 597 morts pour 75 377 habitants (16,7 %). Marseille, la première touchée, perd la moitié de sa population, soit 50 000 morts[réf. souhaitée].

Remove ads

Après la Grande Peste

Résumé

Contexte

Les « Infirmeries » de Marseille restent en service jusqu’en 1850. C’estt là que les capitaines apportent leur patente. De 1650 à 1720, ces mesures et leur respect sont efficaces puisqu’il n’y a pas d'épidémie atteignant les habitants du port. Le a lieu la pose de la première pierre du nouveau bâtiment de la consigne sanitaire, à Marseille. Puis un nouveau lazaret est installé, en 1777, au château Saint-Roch, entre la mer et la route d’Aix. Ces lieux de quarantaine, inclus dans la ville, sont déplacés, en 1775, dans l’ile Pomègue, qui pouvait faire accoster quarante navires de 300 à 400 tonneaux sur deux rangs, puis en 1828, dans l’ile Rateneau, à l'hôpital Caroline.

Le , un incident notable émeut tous les Marseillais. La corvette américaine Le Cyand renverse sur les quais du Vieux-Port la statue de saint Roch qui ornait la façade du « pavillon sanitaire ». Le saint en perd la tête et le navire son beaupré.

Après la « grande peste » de 1720, pour parfaire l’isolement du lazaret marseillais, il est entouré d’une seconde muraille (1724), située à douze mètres de la première. Une troisième enceinte est construite en 1825. Résultat, plus de peste en ville, mais une vingtaine de cas qui peuvent être circonscrits dans l’enceinte du lazaret. Les marchandises suspectes sont placées en quarantaine dans les « Entrepôts de l’Enclos neuf » (1757). Chacun, d’une dimension de 65 × 35 m, peutt abriter environ 6 000 balles ou colis.

À partir de 1723, le mur n'a plus d'utilité sanitaire et on en réutilise les pierres pour d'autres constructions. Depuis 1986, une campagne de restauration et de valorisation est en place par l'intermédiaire de l'association « Pierre sèche en Vaucluse »[3]. On peut voir le mur entre Cabrières-d'Avignon et Lagnes, ainsi qu'à Murs. Aujourd'hui, près de six kilomètres en ont été restaurés[4].

Remove ads

Notes et références

Bibliographie

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads