Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Protocole I

traité de 1977, relevant du droit international humanitaire De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Le Protocole I, ou protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux du 8 juin 1977, est un protocole qui amende les conventions de Genève relatives à la protection des victimes dans les conflits internationaux, au sens où les « conflits armés dans lesquels les peuples combattent contre la domination coloniale, l'occupation par des étrangers ou contre des régimes racistes » sont considérés comme des conflits internationaux[1],[2]. Ce traité réaffirme les principes de droit international présents dans les premières conventions de Genève en 1949 mais il introduit des clarifications et de nouvelles clauses pour s'adapter aux développements de la guerre internationale moderne depuis la Seconde Guerre mondiale.

Remove ads

Clauses

Le Protocole I est un document très long, qui comporte 102 articles. Les éléments suivants offrent un aperçu basique des clauses du protocole[4]. La liste totale des articles figure sur le texte complet[5] et son commentaire[6]. Le Protocole réaffirme les principes généraux des quatre premières conventions de Genève ; toutefois, de nouvelles protections y sont introduites.

- L'article 35 prohibe l'emploi des « armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus » et les « méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu'ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel ».

- L'article 37 prohibe la perfidie et présente quatre types de perfidie, qui se distinguent des ruses de guerre.

- L'article 42 interdit les attaques contre des pilotes et équipages parachutés d'avions en détresse (en). Une fois que les personnes ont atterri sur un territoire sous le contrôle d'une puissance adverse, elles doivent bénéficier d'une possibilité de se rendre avant d'être attaquées, sauf s'il est patent qu'elles entreprennent des actes d'hostilité ou des tentatives d'évasion. Les troupes aéroportées, ou les agents qui sautent en parachute depuis un avion, que celui-ci soit ou non en détresse, ne bénéficient pas de la protection de cet article et, par conséquent, peuvent subir une attaque pendant leur descente.

- L'article 43 traite de l'identification des forces armées qui prennent part au conflit et annonce que les combattants « doivent être soumis à un régime de discipline interne qui assure, notamment, le respect des règles du droit international applicable dans les conflits armés ».

- Les articles 43 et 44 clarifient le statut militaires des membres des armées dans le cadre d'une guérilla. Le statut de combattant et de prisonnier de guerre est accordé aux membres des armées dissidentes s'ils se trouvent sous le commandement d'une autorité centrale. Ces combattants n'ont pas le droit de dissimuler leur allégeance ; ils doivent rester reconnaissables en tant que combattants quand ils préparent ou mènent une attaque.

- L'article 47 (1) déclare qu'« un mercenaire n'a pas droit au statut de combattant ou de prisonnier de guerre ».

- Les articles 51 et 54 proscrivent les attaques indiscriminées contre la population civile ainsi que la destruction de nourriture, d'eau et des autres « biens indispensables à la survie de la population civile ». Les attaques indiscriminées recouvrent les attaques directes contre des cibles civiles (non militaires) mais aussi diverses technologies, comme les armes biologiques, les armes nucléaires et les mines terrestres, dont l'effet destructeur ne peut être limité[6]. Une guerre totale qui n'opère pas de distinction entre des cibles militaires ou civiles est considérée comme un crime de guerre.

- Les articles 56 et 53 interdisent les attaques sur des barrages, des digues, des centrales nucléaires et des lieux de culte. Les trois premiers sont des « ouvrages et installations contenant des forces dangereuses » et ne peuvent faire l'objet d'hostilités que si la tactique ne menace pas le déchaînement de ces forces dangereuses (autrement dit, il est permis de les capturer mais pas de les détruire).

- Les articles 76, 77, 15 et 79 offrent des protections particulières aux femmes, aux enfants et au personnel médical civil, ainsi que des mesures de protection pour les journalistes.

- L'article 77 interdit le recrutement dans les armées de mineurs de moins de 15 ans. En revanche, il n'est pas interdit aux mineurs de moins de 15 ans de participer à titre volontaire[6].

- L'article 85 déclare que se servir des emblèmes protecteurs reconnus par les conventions de Genève afin de tromper l'armée adverse constitue un crime de guerre (une perfidie).

- Les articles 17 et 81 autorisent le CICR, des sociétés nationales ou d'autres organismes humanitaires à offrir une assistance aux victimes de la guerre.

Remove ads

Ratification

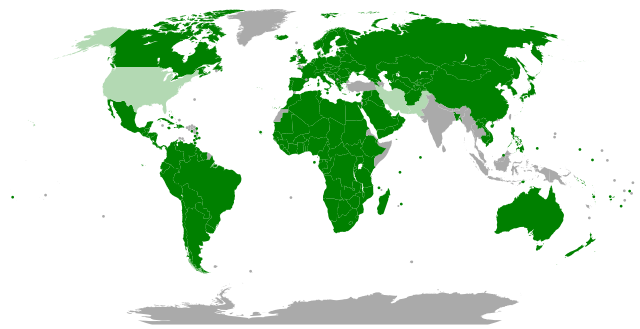

En juillet 2025, ce protocole avait été ratifié par 175 États[7] ; certains pays importants n'ayant pas ratifié le protocole sont les États-Unis, Israël, l'Iran, le Pakistan, l'Inde et la Turquie.

Russie

Le , Vladimir Poutine signe un ordre exécutif[8] et le présente à la Douma d'État un projet de loi pour révoquer la ratification du pays concernant le protocole I[9],[10].

Remove ads

Notes et références

Annexes

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads