Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Récipient

objet creux destiné à recevoir des produits De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Un récipient est un objet creux destiné à recevoir des produits solides (poudres, granulés...), liquides ou gazeux.

Les récipients, ouverts ou fermés, sont utilisés dans de nombreux domaines de la vie quotidienne, notamment pour la cuisine, dans l'industrie chimique, dans les transports (conditionnement), etc.

Leur taille est très variable, depuis les cuves utilisées pour le stockage de produits pétroliers jusqu'à la coupelle du chimiste, en passant par les nombreux ustensiles de cuisine, tels que casseroles, marmites, etc.

Un récipient peut être en argile, roche, céramique, métal, verre, bois, plastique, carton, papier, élastomère, éléments naturels creusés, peau, végétaux, tissu, éventuellement revêtu...

La terminologie relative à la dénomination des récipients et à leurs différentes parties est issue du lexique et de la typologie de la céramique qui a de nombreux liens avec les récipients façonnés dans d'autres matériaux (métal, bois, coloquinte, écorce, vannerie, peau, cuir, pierre)[1].

Remove ads

Étymologie, synonymie

Récipient, du latin recipiens, recipientis « qui reçoit », apparait en 1555[2] comme adjectif épithète de « vaisseau » (« mot général à toute chose, qui contient en sa concavité choses liquides ou seiches »[3]; il va être utilisé au XVIIe siècle comme substantif synonyme de vaisseau et finalement supplanter ce terme.

L'histoire

Résumé

Contexte

L'homme utilise des récipients depuis au moins 100 000 ans, voire des millions d'années[4]. Les premiers récipients ont probablement été inventés pour stocker de la nourriture[5], ce qui permettait aux hommes de l'Antiquité de conserver une plus grande partie de leur nourriture pendant de plus longues périodes, de la transporter plus facilement et de la protéger des autres animaux.

En 1810, le Français Philippe de Girard se rend à Londres et utilise le marchand britannique Peter Durand comme agent pour faire breveter son idée de procédé de fabrication de boîtes en fer-blanc[6]. Le concept de la mise en conserve s'appuie sur les travaux expérimentaux de conservation des aliments dans des récipients en verre menés un an plus tôt par l'inventeur français Nicolas Appert[7],[8],[9]. Durand n'était pas impliqué dans la mise en conserve des aliments, mais en 1812, il a vendu son brevet à deux Anglais, Brian Donkin et John Hall, qui ont perfectionné le processus et le produit et ont établi la première usine commerciale de mise en conserve au monde sur Southwark Park Road, à Londres. En 1813, ils produisaient leurs premières conserves en étain pour la Royal Navy.

Lors de l'expédition de marchandises à grande échelle, les conteneurs de grande taille restent un problème, car les douaniers chargés d'inspecter les importations doivent faire face à un manque de normalisation dans ce domaine, et parce que les conteneurs utilisés au XXe siècle, essentiellement en bois, sont susceptibles de fuir ou de se briser[10]. Le conteneur maritime standardisé en acier[11] a été mis au point dans les années 1950 et est rapidement devenu omniprésent pour le transport à grande échelle de marchandises commerciales[12],[13]. Vers la fin du vingtième siècle, l'introduction de la conception assistée par ordinateur a permis de développer des conteneurs hautement spécialisés et leur disposition, et de produire des étiquettes bien ajustées pour les conteneurs de forme inhabituelle[14].

Remove ads

Terminologie relative à la dénomination des récipients

Cette terminologie varie selon leur matière, leur forme, leur taille, leur destination, mais aussi en fonction du lieu et des époques, ce qui explique qu'un même récipient peut être désigné par plusieurs noms différents[15].

Les différentes parties d'un récipient et leur terminologie

Résumé

Contexte

Au niveau archéologique, les parties d'un récipient, décoratives ou plastiques « sont appelés les « éléments diagnostiques » dans la mesure où ils participent à l’interprétation morphologique, décorative et à l'attribution chronoculturelle[18]. »

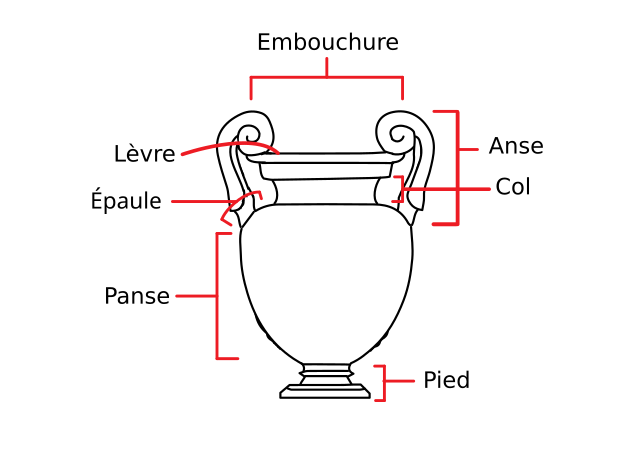

Un récipient est constitué de trois parties principales[19] : la base (partie inférieure), parfois surélevée par un pied, aménagement qui peut comporter un pied unique[20] ou plusieurs (récipient tripode, tétrapode... polypode) ; le corps (appelé aussi panse, il correspond à la partie principale qui peut être surmonté par l'épaulement ou épaule) ; l'encolure (appelée rebord, elle correspond à la partie supérieure qui entoure l'ouverture et peut inclure trois éléments : le col ou goulot, le bord[21] et la lèvre[22]). Ces trois parties sont délimitées par des points d'inflexion ou d'intersection qui permettent de les distinguer.

Les éléments de préhension peuvent être[23] : des anses (anses latérales, diamétrales, en pont, en étrier), des oreilles, une queue, des mamelons, boutons ou pitons[24].

Analogie avec le corps humain

La morphologie de nombreux récipients (marmite, amphore, vase...) et leur adjonction éventuelle d'une paire d'éléments de préhension, peut évoquer le corps humain. De plus, même si leur modelé n'est pas une allusion explicite à l'anatomie humaine, ces ustensiles façonnés par l'homme sont étroitement associés à des activités essentielles (cuisine, stockage de produits alimentaires). Ces motifs expliquent probablement pourquoi la description morphologique de ces récipients recourt à une terminologie anthropomorphique : les termes qui désignent leurs diverses parties (lèvre, encolure, col, collier, oreilles, épaule, flanc, panse, pied) empruntent un rapport à la fois métaphorique et métonymique avec le corps humain[25].

Remove ads

Récipients célèbres

- Le Graal

- Le vase de Soissons

Expressions liées

- « Avoir le bocal » : avoir la grosse tête, faire le prétentieux.

- « C'est dans les vieux pots que l'on fait les meilleures soupes » : préférer les méthodes ou choses anciennes aux nouvelles pratiques.

- « En deux coups de cuillère à pot » : vite fait et bien fait.

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads