Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Réfugiés palestiniens

De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Les réfugiés palestiniens sont les Palestiniens qui ont un statut spécial de réfugié reconnu par l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).

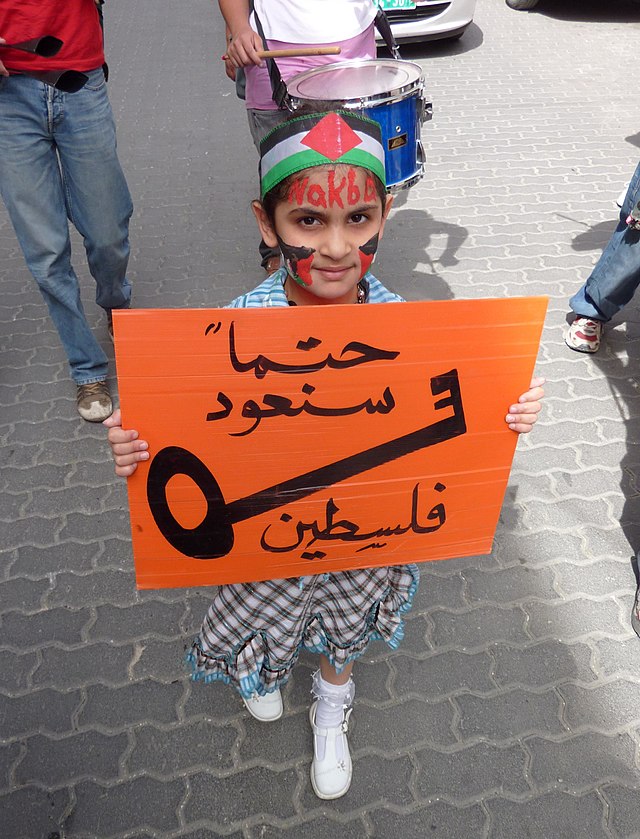

Le problème de ces réfugiés palestiniens se pose depuis plusieurs décennies, cette population n'ayant pas été absorbée dans la population des pays d'accueil et en l'absence de solution définitive au conflit israélo-arabe. Le « retour » de cette population sur des territoires aujourd'hui israéliens est revendiqué par les dirigeants palestiniens, et reconnu comme un droit par la communauté internationale. Ces réfugiés et leurs descendants sont estimés en 2021 à 5,8 millions, compte non tenu des Palestiniens arabes de la diaspora qui ont acquis une nationalité étrangère.

Remove ads

Définition du réfugié palestinien

Contrairement au statut de réfugié donné depuis 1945 par l'ONU aux autres populations déplacées au cours de conflits dans le reste du monde, le statut de réfugiés palestiniens englobe non seulement l'ensemble des personnes qui résidaient en Palestine mandataire entre juin 1946 et mai 1948 et qui ont quitté leur région à la suite de la guerre de Palestine de 1948, mais comprend également leurs descendants[1].

Remove ads

Contexte historique

Résumé

Contexte

Guerre israélo-arabe de 1948-1949

- Zones de la Palestine mandataire peuplées par des juifs en 1947.

- Frontières du plan de partage de la Palestine de 1947.

- La Palestine en 1949 : en bleu l'État juif devenu Israël ; en rouge les zones conquises par les troupes israéliennes sur le projet d'État arabe, dont Jérusalem-Ouest ; et en vert les régions occupées par l'Égypte (bande de Gaza) et la Jordanie (Cisjordanie et Jérusalem-Est).

En 1947, après plusieurs décennies de conflit entre nationalisme juif et nationalisme arabe palestinien, les Nations unies votent en faveur du partage de la Palestine mandataire en trois entités : un État juif et un État arabe et une zone internationale pour Jérusalem (résolution 181 de l'Assemblée générale de l'ONU). Les Arabes de Palestine refusent ce partage. Dès la fin novembre 1947, les premiers affrontements armés éclatent entre Juifs et Arabes de Palestine. Le , l'État d'Israël proclame unilatéralement son indépendance.

Dès le , des contingents de cinq États arabes pénètrent sur le territoire de l'ancienne Palestine mandataire et annoncent leur volonté de détruire le nouvel État d'Israël. Cette guerre se termine par une série d'accords de cessez-le-feu (pour le dernier, en mars 1949). Elle permet à Israël de conquérir Jérusalem-Ouest et d'importants territoires sur la zone prévue pour le futur État arabe, à l'Égypte d'occuper la bande de Gaza, et à la Jordanie d'occuper la Cisjordanie.

Durant la guerre, approximativement 700 000 Palestiniens prennent la route de l'exil. Des camps de réfugiés sont construits en urgence en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et dans les pays arabes voisins.

Une agence de l'ONU chargée de l'assistance aux réfugiés est créée : l'office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).

Le retour des réfugiés ne se fait pas à la suite de l'échec des négociations de paix, tandis que l'asile politique et la citoyenneté ne sont pratiquement pas accordés par les pays arabes (à l'exception de la Jordanie).

De 1948 à 1950, l'armée israélienne réinstalle entre 30 000 et 40 000 réfugiés arabes aux frontières du nouvel État[2].

Les Palestiniens reprochent à Israël d'être inflexible sur la question des réfugiés tandis qu'Israël reproche aux pays arabes d'entretenir l'espoir d'un droit au retour et de refuser une véritable normalisation.[évasif]

La guerre des Six-Jours en 1967

En 1967, à l'issue de la guerre des Six Jours, Israël conquiert la péninsule du Sinaï, la bande de Gaza, la Cisjordanie (y compris Jérusalem-Est) et le plateau du Golan.

Environ 300 000 Palestiniens supplémentaires s'enfuient vers la Jordanie. Certains sont des réfugiés de 1948, d'autres sont de nouveaux réfugiés.

Remove ads

Démographie

Résumé

Contexte

Source : UNRWA (agence des Nations unies chargée des réfugiés palestiniens). Estimations au 1 janvier 2014[3].

Ces réfugiés sont ceux enregistrés par l'UNRWA, mais il existe aussi des Palestiniens, descendants de réfugiés, qui ne sont plus aujourd'hui enregistrés. On les trouve en particulier dans les pays du golfe Persique.

En 2017, le Liban effectue son premier recensement, et recense 174,422 Palestiniens. Des données nettement inférieures aux estimations de l'UNRWA. De même, la population des camps de réfugiés palestiniens serait constituée à moitié par des réfugiés syriens[4].

On dénombre également entre 150 000 et 200 000 personnes d'origine palestinienne aux États-Unis et entre 50 000 et 80 000 en Égypte (estimations en 2000)[5],[6].

Les réfugiés de Jordanie d'avant 1967 ont généralement la nationalité Jordanienne. Ceux des autres pays n'ont généralement pas la nationalité de leur pays de résidence et de naissance et sont reconnus uniquement comme « réfugiés palestiniens ».

L'accueil des réfugiés dans les pays limitrophes

Résumé

Contexte

Liban

Des centaines de milliers de réfugiés palestiniens vivent au Liban, dont 93 % vivent, en 2024, en dessous du seuil de pauvreté. L’Unrwa gère douze camps de réfugiés, y fournissant des services tels que les soins, l’éducation, la gestion de l’eau et des déchets, l’assistance financière, etc[7].

Les réfugiés palestiniens du Liban ne peuvent pas obtenir la nationalité libanaise et beaucoup sont privés d’accès aux services publics, y compris aux soins médicaux et à l’éducation. Des lois les empêchent de pratiquer une trentaine de professions[8]. Ils n'ont pas non plus accès à la propriété au Liban[9].

Les organisations palestiniennes assurent la sécurité des camps de réfugiés, en coordination avec l'armée libanaise, depuis la fin des années 1960. En 2025, l’État libanais entreprend de les désarmer[9]'[10].

Jordanie

Près de 2,1 millions de réfugiés palestiniens vivent en Jordanie en 2019, dont 370 000 se trouvent dans des camps où les conditions de vie sont généralement déplorables. Environ 75 % des réfugiés palestiniens de Jordanie ont obtenu la nationalité jordanienne, mais 600 000 n’ont pas été naturalisés et n’ont qu'un accès restreint aux services publics comme l'éducation et la santé[8].

Amnesty International souligne en 2019 que « les réfugiés palestiniens qui se trouvent au Liban, en Jordanie et dans les territoires palestiniens occupés sont pris au piège dans un cycle de pauvreté et de discrimination systématique qui semble ne devoir jamais prendre fin. Pour beaucoup, la vie est devenue un enfer et ils étouffent sous les restrictions »[8].

Syrie

En Syrie, plus de 560 000 réfugiés sont répartis dans 12 camps. Environ 82 % d'entre eux vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ils bénéficient néanmoins de certains droits similaires à ceux des citoyens syriens, notamment pour l'accès aux services sociaux[11].

Remove ads

Les camps de réfugiés palestiniens

Droit au retour des réfugiés palestiniens

Résumé

Contexte

La situation des réfugiés s'est cristallisée à partir du moment ou l’État d'Israël a refusé leur retour, afin de garantir au nouvel État une majorité juive. Cette politique a été définie peu après la création de l’État.

En décembre 1948, la loi sur les « propriétés abandonnées » permet la saisie des biens de toute personne « absente ». Elle définit un « Absent » comme une personne qui « pendant la période du 29 novembre 1947 au 1er septembre 1948, se trouvait quelque part ailleurs sur la Terre d’Israël située à l’extérieur du territoire d’Israël » (ce qui signifie la Cisjordanie ou la Bande de Gaza) ou dans d’autres États arabes. Les anciens villages arabes sont détruits, et leurs terres redistribuées à des communautés agricoles juives, mochavim ou kibboutzim, formalisant légalement la volonté d'empêcher tout retour.

Cette politique de refus du retour des réfugiés palestiniens est restée constante jusqu'à nos jours, et fait l'objet d'un très large consensus au sein de la société israélienne (au moins de sa partie juive), et ce de la gauche à la droite. Le Premier ministre israélien Ehud Olmert a réaffirmé le 7 mai 2007 que l’État hébreu n'accepterait pas le retour de réfugiés palestiniens, qui est une des conditions de l'initiative de paix arabe avec Israël[12].

Israël est opposé au retour des réfugiés (Ben Gourion proposera cependant d'en réaccepter 100 000[13]). Des ministres israéliens ont mis en parallèle la question des réfugiés palestiniens avec les autres exodes de réfugiés au XXe siècle, y compris celui des réfugiés juifs fuyant les pays arabes[14].

En 2000, à Camp David, le Premier ministre israélien Ehud Barak aurait proposé le « droit au retour » pour 100 000 réfugiés de l'UNRWA et des solutions d'indemnisation pour tous les autres. Mais les dirigeants palestiniens ont réclamé le droit au retour de l'ensemble des réfugiés. En 2008 toutefois, Ehud Barak rejette catégoriquement l’idée qu’Israël pourrait accepter le droit au retour des réfugiés palestiniens. « Aucun Premier ministre israélien, qu’il soit de gauche ou de droite, n’acceptera le droit au retour »[15].

Remove ads

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads