Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Cisjordanie

région de Palestine, sous occupation israélienne depuis 1967 De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

La Cisjordanie (en arabe : الضفة الغربية, Al-Dhifa al-Gharbia : « Rive ouest [du Jourdain] ») est un territoire palestinien, occupé illégalement par Israël depuis 1967[1], limité au nord, à l'ouest et au sud par la ligne d'armistice du 3 avril 1949 entre Israéliens et Jordaniens, résultant de la guerre israélo-arabe de 1948-1949, et à l'est par le Jourdain et la mer Morte qui font frontière avec la Jordanie.

Le territoire couvre une surface de 5 860 km2 et est peuplé de Palestiniens (environ 2,8 millions d'habitants essentiellement de confession musulmane, les chrétiens représentant environ 2 % de cette population). En 2024, il compte quelque 650 000 colons israéliens[2], répartis en plus de 230 colonies (« district de Judée et Samarie »). À ce chiffre de colons, il faut ajouter les quelque 240 000 Israéliens établis à Jérusalem-Est depuis la conquête consécutive à la guerre des Six jours de 1967.

La Cisjordanie englobe les villes de Jérusalem-Est, Jéricho, Naplouse, Hébron, Jénine et Tulkarem, de nombreux lieux saints des trois religions abrahamiques, et également des villes nouvelles construites après 1967 : Ariel, Ma'aleh Adumim, Betar Illit et le Goush Etzion. Ces dernières sont des colonies israéliennes, considérées par les pays membres de l'ONU comme illégales au regard du droit international.

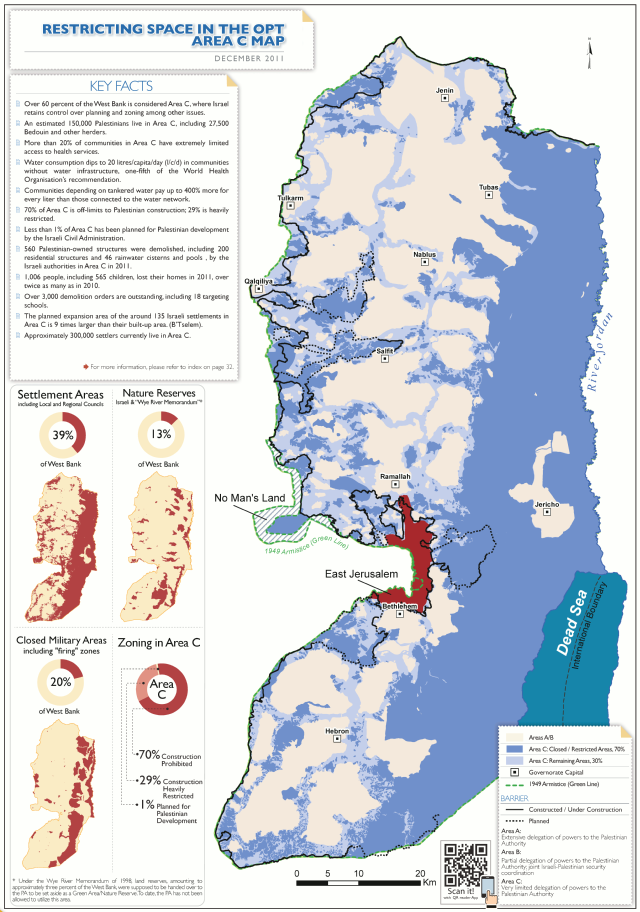

À la suite des accords d'Oslo (1993) et de l'Accord intérimaire sur la Cisjordanie et la bande de Gaza (1995), l'État d'Israël en administre seul la plus grande partie, la zone C (60 %) ; la zone B (22 %) est administrée par Israël pour la partie sécuritaire, et par l'Autorité palestinienne pour la partie civile ; la zone A (18 %) est entièrement sous administration palestinienne. L'Autorité palestinienne revendique toute l'étendue de l'ancien territoire géré par la Jordanie avant le , comme base, avec la bande de Gaza, de l'État de Palestine[3]. L'État d'Israël y voit un territoire disputé, tandis que la communauté internationale la considère comme un territoire occupé.

Entre 1990 et 2001, le statut du territoire de Cisjordanie fait l'objet de négociations infructueuses entre l'Autorité palestinienne et Israël. Depuis 2002, à la suite de la Seconde intifada, Israël édifie en Cisjordanie une barrière de séparation, sous la forme d'un long et haut mur en béton dans les secteurs urbains, ou sous la forme de barrières hautes, avec zone protégée visant, selon l'armée israélienne, à « lutter contre les intrusions de terroristes palestiniens » sur le territoire israélien[4]. Toutefois, la politique de « discriminations systématiques et le régime de ségrégation » imposés par l’État israélien aux Palestiniens en Cisjordanie constitue un « apartheid » selon la Cour internationale de justice, depuis 2024, qui demande en outre à cette même date l'évacuation d'Israël de Cisjordanie et de Jérusalem-Est[2].

Remove ads

Dénominations

Résumé

Contexte

En français

En français et dans la plupart des langues latines, le nom propre « Cisjordanie » est la dénomination usuelle du territoire. L'étymologie du toponyme « Cisjordanie » signifie « en deçà du Jourdain ». En effet, le terme est composé du préfixe latin cis- signifiant « en deçà de »[5] ou « de ce côté-ci »[6], et de Jordanie, toponyme lui-même dérivé de « Jourdain »[7]. Le terme s'oppose à l'appellation « Transjordanie » qui désigne le territoire « au-delà du Jourdain »[8].

Utilisée par les géographes européens dès le XIXe siècle[9], l'appellation « Cisjordanie » désigne à l'origine toute la région située entre la Méditerranée et le Jourdain, et correspondant au territoire de la Palestine mandataire. À la suite de la partition née de la guerre israélo-arabe de 1948-1949, le terme ne désigne plus que le secteur situé entre le Jourdain et la ligne d'armistice, sous contrôle du royaume hachémite de Transjordanie jusqu'en 1967, et revendiqué pour la création d'un État de Palestine avec la bande de Gaza et Jérusalem-Est.

Par la traduction littérale de l'appellation en arabe[8], le territoire est aussi connu comme la « Rive occidentale », pour rive occidentale du Jourdain[10],[11],[12],[13], soit en anglais : « West Bank of the River Jordan », ou simplement « West Bank »[14]. De façon rare, le terme anglais Cisjordan (calque issu des langues latines) est aussi utilisé par certains géographes.

En arabe

En arabe, langue des Palestiniens, cette région est nommée Al dhifa al gharbia, الضفة الغربية, qui signifie « Rive ouest » [du Jourdain][8]. L'arabe a été une langue officielle en Israël de mai 1948 à juillet 2018, avant de devenir une langue à statut spécial depuis la loi adoptée par la Knesset le 19 juillet 2018 sur l'État d'Israël-nation du peuple juif.

Pour Israël

En Israël, le gouvernement et une grande partie des Israéliens adoptent, depuis une décision du général occupant la fonction de gouverneur militaire israélien en Cisjordanie prise le 17 décembre 1967 et plus résolument depuis l'avènement du premier gouvernement de Menahem Begin, à partir de juin 1977[15],[16], la dénomination de « Judée et Samarie » (un district) ou Yehuda véShomron - יהודה ושומרון -, en référence à la Judée et à la Samarie, territoires des deux royaumes bibliques issus du schisme entre celui de Judée dont la capitale est Jérusalem, et celui d'Israël dont la capitale est Samarie. Certains Israéliens utilisent en hébreu l'expression haGada haMa'aravit הגדה המערבית (la Rive occidentale) ou en abrégé haGada (la Rive).

Pour le professeur israélien de linguistique Lewis Glinert, qui le regrette[17], « la bataille des mots est perdue pour les Israéliens » sur l'utilisation du terme West Bank car « Jordaniens, Britanniques et potentiellement le monde entier » utilisent toujours ce terme, depuis la fin de la Première Guerre israélo-arabe.

Remove ads

Histoire

Résumé

Contexte

L'histoire moderne de la Cisjordanie, qui couvre une partie des provinces de Samarie et de Judée, ne se distingue en rien de celle de l'ensemble de la région palestinienne jusqu'en 1948[18].

Fin du mandat britannique et création de l’État d'Israël

Le plan de partage de la Palestine du 29 prévoit que l'intégralité des monts de Judée et de Samarie (« région accidentée de Samarie et de Judée ») soit comprise dans les frontières de l'État arabe dont il prévoit la création (à l'exception de Jérusalem et Bethléem, avec un statut sous compétence internationale)[19],[20].

De décembre 1947 à mai 1948, se déroule une guerre civile entre Arabes palestiniens refusant la création d'un État juif dans le territoire sous mandat britannique et Juifs déjà établis sur place. L'État d'Israël proclame son indépendance le sur les territoires qui lui sont attribués par la résolution 181. Les armées des pays arabes voisins dont la Transjordanie attaquent dès le lendemain le nouvel État. La Transjordanie, qui a l'armée arabe la plus puissante de la région avec la Légion arabe, commandée par le général Glubb Pacha, a le projet d'annexer notamment la plus grande partie possible de la Palestine en arrivant par l'Est[21]. Les Israéliens résistent puis repoussent leurs adversaires jusqu'à la ville de Jérusalem, mais sans atteindre la vieille ville. L'armistice obtenu fige les lignes de front et la ligne verte entoure la région toujours occupée par la Légion arabe à l'issue du conflit.

La Transjordanie, conquiert par la force de ses unités militaires une partie des monts de Judée et de Samarie en mai et juin 1948 et cette région sera désormais connue sous le nom de « Cisjordanie »[22] : le nouveau territoire hachémite s'étend alors sur les deux rives du fleuve Jourdain et prend le nom en janvier 1949 de Jordanie.

Le roi de Jordanie Abdallah ibn Hussein en devient le premier roi sous le nom d'Abdallah Ier. Le Royaume-Uni reconnaît l'unification le [23]. Les États-Unis l'avaient déjà reconnue le , à la suite du congrès de Jéricho, où le roi Abdallah ibn Hussein Ier s'était proclamé « roi de Palestine » le [23]. Sa reconnaissance par le Pakistan, souvent mentionnée, est discutée[23]. Par la loi du , le Parlement jordanien accorde la nationalité jordanienne aux habitants de la Cisjordanie. En revanche, la Ligue arabe ne reconnaît pas cette annexion (tout comme la plus grande partie de la communauté internationale) et menace alors d'exclure la Jordanie de ses rangs[24].

De la guerre des Six Jours aux accords d'Oslo

La guerre des Six Jours en 1967 entre Israël et ses pays voisins, impliquant les mêmes forces armées qu'en 1948, fait perdre au royaume de Jordanie, les territoires qu'il contrôlait à l'ouest du Jourdain, soit toute la Cisjordanie et aussi Jérusalem-Est. Israël prend alors le contrôle de la région et les premières colonies israéliennes (environ 1 000 personnes en 1967) sont implantées dans ces territoires qui sont soumis à une administration militaire. Le royaume hachémite de Jordanie continue de contrôler les lieux saints islamiques à Jérusalem, selon le traité israélo-jordanien de 1949. Entre 280 000 et 325 000 Palestiniens de Cisjordanie fuient ou sont chassés lors de ces combats entre le 5 et le 10 juin 1967 et passent en Jordanie[25]. Le 28 juin 1967, Israël dissout la municipalité arabe de Jérusalem-Est et définit de façon unilatérale la superficie de la nouvelle municipalité, en augmentant son territoire de plus de 70 km2, en incluant d'anciennes communes arabes, limitrophes de l'ancienne Jérusalem-Est ; le nouveau territoire de Jérusalem permet notamment la construction de logements pour les immigrants arrivant en Israël. Pour s'occuper du nouveau territoire de Jérusalem, le gouvernement israélien crée un nouveau ministère intitulé ministère des Affaires de Jérusalem.

La Cour suprême d'Israël n'emploie jamais le mot « occupation » (kibbush en hébreu) pour qualifier la présence israélienne en Cisjordanie ; elle n'emploie pas davantage la locution « Territoires occupés » à laquelle elle substitue l'expression « la Zone » (ha-Ezur en hébreu) ; elle traduit la locution « occupation belligérante » par l'expression « possession belligérante » (tfisah lohmatit en hébreu)[26].

Le 30 juillet 1980, l'État d'Israël procède à l'annexion de Jérusalem-Est par une loi fondamentale votée par les membres de la Knesset (sauf les députés arabes y siégeant) et font alors de Jérusalem une seule ville considérée comme « une et indivisible », capitale de l'État juif.

Le éclate la Première intifada, d'abord dans la bande de Gaza, avant de s'étendre à la Cisjordanie. C'est en que le royaume hachémite de Jordanie renonce officiellement aux territoires de Cisjordanie, mettant fin à la représentation électorale des populations au sein du Parlement jordanien et faisant redessiner les cartes du royaume pour le limiter à la rive Est du Jourdain, dans les frontières qu'on lui connaît depuis cette décision. L'Organisation de libération de la Palestine (OLP) s'impose progressivement comme représentation des populations arabes palestiniennes.

En 1988, l'OLP déclare créer un État palestinien en Cisjordanie, sur la bande de Gaza avec Jérusalem-Est pour capitale[27].

Des accords d'Oslo à la seconde Intifada (années 2000)

Le processus de paix israélo-palestinien installe après 1993, l'Autorité palestinienne sur la bande de Gaza et sur certaines villes de Cisjordanie (soit la zone A définie par ces accords et qui concerne 18 % de la superficie de l'ancienne Cisjordanie). La zone B, soit 22 % de l'ancienne Cisjordanie, reste sous le contrôle sécuritaire des Israéliens, les Palestiniens étant compétents dans d'autres domaines. La plus grande partie du territoire reste sous le contrôle intégral des Israéliens : c'est la zone C qui représente 60 % de l'ancienne Cisjordanie et elle fait l'objet de négociations qui n'ont pas encore abouti.

Les frontières entre l'État d'Israël et l'ancienne Cisjordanie ne sont pas encore clairement fixées et résultent toujours de l'accord d'armistice israélo-jordanien du 3 avril 1949, signé à Rhodes, entre les autorités israéliennes et la Jordanie. La communauté internationale, depuis juin 1967, considère qu'Israël occupe la Cisjordanie et Jérusalem-Est, alors que le gouvernement israélien considère le territoire comme « disputé ». Israël avance l'argument que ce territoire était sous une souveraineté jordanienne, obtenue par la force, à la suite d'occupation résultant d'actions effectuées par des forces armées et donc qu'Israël n'occupe pas un État qui n'a pas de légitimité reconnue par la communauté internationale, sur ce territoire.

Le , le gouvernement israélien décide de faire passer les territoires sous contrôle exclusif de l'Autorité palestinienne de 3 à 10 % de la Cisjordanie[28]. Cette décision est prise sous la pression des États-Unis, qui en contrepartie apposent leur véto à une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies condamnant la construction du quartier juif d'Har 'Homa à Jérusalem-Est.

À partir de 2001, la droitisation des gouvernements israéliens, le durcissement des positions au cours des négociations et surtout la Seconde intifada bloquent le processus de paix. En Cisjordanie, de nombreuses incursions israéliennes ont lieu (en réaction ou en représailles) aux attentats-suicides palestiniens. La plus importante de ces incursions (nommée « opération Rempart ») est déclenchée à la suite d'un attentat palestinien particulièrement meurtrier dans un hôtel de la ville de Netanya le , revendiqué par le mouvement islamiste Hamas et faisant 29 morts. L'opération « Rempart » a consisté en une réoccupation de la plupart des villes palestiniennes de Cisjordanie, principalement Ramallah (où le complexe présidentiel de Yasser Arafat a été largement détruit, ainsi que le centre de la sécurité préventive palestinienne situé à Beitounya), Naplouse (où des combats particulièrement violents dans la casbah ont occasionné la mort de 78 Palestiniens), et Jénine.

La construction du « mur de séparation » (2002)

En 2002, le gouvernement israélien (à l'époque un gouvernement de coalition comprenant le Likoud et les travaillistes) décide la construction d'une barrière de séparation (qui est parfois un mur en béton de plus huit mètres de haut, dans le secteur de Jérusalem) dont le but annoncé est de protéger les citoyens israéliens des attentats-suicides. La construction de cette barrière ou mur à Jérusalem est condamnée par la communauté internationale[29]. Divers journalistes affirment que la barrière de séparation construite par Israël pose des problèmes économiques, sociaux et culturels à la société palestinienne et empêche la constitution d'un État palestinien[30],[31],[32],[33]. Pour les Israéliens, les objectifs de la barrière ont été atteints : 55 attaques suicides palestiniennes à la bombe occasionnant 220 morts en 2002, 25 en 2003 (142 morts), 14 en 2004 (55 morts), sept en 2005 (22 morts), quatre en 2006 (15 morts), une en 2007 (trois morts), une en 2008 et aucune en 2009 et 2010[34].

L'Assemblée générale des Nations unies a adopté, le , une résolution condamnant la construction d'un « mur » empiétant sur le « territoire palestinien occupé », par 144 voix pour et 4 contre[35].

Le , la Cour internationale de justice donne son avis consultatif sur la question que lui posait l'Assemblée générale des Nations unies[36]. Elle a affirmé dans sa réponse[37] que « L'édification du mur qu'Israël, puissance occupante, est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l'intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, et le régime qui lui est associé, sont contraires au droit international »[38],[39].

Une controverse a immédiatement démarré, alimentée par le tracé du passage de la clôture qui est constituée d'un mur bétonné dans le secteur de Jérusalem. Celui-ci empiète sur le tracé du 3 avril 1949 de la ligne d'armistice appelée « ligne verte » (pour environ 8 % du territoire et permettant ainsi l'inclusion des grandes colonies israéliennes de Cisjordanie) et est considéré par l'Autorité palestinienne comme une appropriation de terres détenues par des Palestiniens arabes par le biais de la politique des « faits accomplis » sur le terrain. Cette controverse a culminé lors de l'intervention de la Cour internationale de justice sur le sujet, qui, dans son avis consultatif du 9 juillet 2004 posé à la suite d'une résolution de l'Assemblée générale pour la consulter, déclare que la construction du mur est contraire au droit international[40]. Israël n'avait pas ratifié le traité créant cette Cour et ne reconnaît pas son autorité sur ce sujet litigieux sur lequel elle aurait été consultée sans l'accord des différentes parties impliquées[4].

Malgré les manifestations quotidiennes en Cisjordanie, le mur en béton de séparation dans le secteur de Jérusalem et la zone grillagée ailleurs appelée « barrière de sécurité » ont été construits par les Israéliens et sont achevés, sur une longueur d'environ 730 kilomètres.

Ce mur et cette zone de séparation aggravent significativement les problèmes économiques des populations palestiniennes et, dans un certain nombre de cas, crée des obstacles à l'accès aux soins et à l'éducation[réf. souhaitée]. Pour d'autres, ils ont cependant eu un impact significatif sur le nombre d'attentats-suicides perpétrés sur le territoire israélien[34]. La plupart des travaux académiques contestent cette vision du Mur qui reste une barrière poreuse. Ce qui a mis fin aux attentats-suicides, c'est surtout la politique d'arrestations massives qui a permis à l’État israélien de se constituer un réseau très efficace d'informateurs, parfois désignés comme « collaborateurs »[41].

Fin , la Cour suprême d'Israël ordonne des changements notables du tracé de la clôture, la rapprochant de la ligne verte d'avant juin 1967. Cependant, des « blocs » de colonies israéliennes situées dans les territoires palestiniens sont englobés dans le tracé modifié. L'existence et le tracé de cette construction incluant plusieurs grands blocs de colonies israéliennes sont contestés par les Palestiniens et leurs défenseurs, au vu du droit international et aussi pour des aspects politiques et humanitaires.

En , dans le processus lié à la décision israélienne de se désengager des 21 colonies au sein de la bande de Gaza et de 4 colonies en Cisjordanie, la Cour suprême d'Israël déclare que ces territoires étaient une « possession belligérante » (jordanienne) et ne faisaient pas partie du territoire national.

L'ONU et la colonisation de la Cisjordanie

La Cisjordanie fait l'objet de onze résolutions de l'ONU dont la 242 du [42], la 446 du 22 mars 1979[43], la 465 de 1980[43], la 1402 en 2002[44], la résolution du 30 décembre 2022[45].

La résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations unies adoptée le [46] et relative à la question de la Palestine, rappelle les résolutions 242, 338, 446, 452, 465, 476, 478, 1397 (en), 1515 (en) et 1850, en « exigeant de nouveau d’Israël qu’il arrête immédiatement et complètement toutes ses activités de peuplement dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ».

En juin 2020, alors que le gouvernement israélien prépare l'annexion prochaine de parties de la Cisjordanie[47] et que la Cour pénale internationale (CPI) envisage une enquête criminelle sur de supposés crimes de guerre israéliens en territoire palestinien, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou considère que la CPI fabrique l'accusation que « vivre pour les Juifs dans leur patrie historique constitue un crime de guerre »[48].

Le 29 juin 2020, la Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, dénonce dans une déclaration écrite le projet israélien d'annexion de la Cisjordanie et que cette annexion est illégale, qu'il s'agisse de 30 % de la Cisjordanie ou de 5 % et avertit que ses ondes de choc dureront des décennies[49].

Apartheid israélien

Des ONG israéliennes de défense des droits de l'homme considèrent que l'occupation de la Cisjordanie repose sur un système d'apartheid. B'Tselem indique début 2021 que « l’ensemble de la zone située entre la mer Méditerranée et le Jourdain est organisé selon un unique principe : faire avancer et cimenter la suprématie d’un groupe – les Juifs – sur un autre – les Palestiniens[50] ».

En déjà, le juriste Michael Sfard avait publié une analyse dans laquelle il concluait à la réalité d’une situation d’apartheid dans les territoires de Cisjordanie[50].

Le contrôle israélien sur la société palestinienne s'exerce notamment par l’incarcération de masse – depuis 1967, 40 % des hommes palestiniens ont connu la prison à un moment de leur vie[51].

Violences des colons

Depuis les années 1980, des groupuscules de colons israéliens font usage à leur tour de violence contre les populations civiles de Palestiniens résidents en Cisjordanie. Souvent justifiée par la violence de la résistance des Palestiniens (attaques terroristes et jets de pierre), et ainsi dénommée par ses auteurs de politique du prix à payer (en), mais aussi par des raisons religieuses, elle se radicalise, évoluant depuis le vandalisme (tags, voitures brûlées, arrachage d'oliviers) à la violence contre les personnes voire aux meurtres. La réponse des autorités israéliennes étant souvent laxiste, elle peut être vue comme un encouragement à ces délits.

Poursuite de la colonisation

En 1972, le nombre de colons israéliens en Cisjordanie était égal à 1 172 personnes et est passé à 258 988 personnes en 2005, selon les statistiques effectuées par le Bureau central israélien des statistiques, publiées en 2006[52].

L’État d'Israël procède régulièrement à l'extension des colonies existantes et à la saisie de terres privées palestiniennes - comme en juillet 2024 -[53], parfois dénoncées par des ONG telle l'organisation israélienne La Paix maintenant (Shalom Archav)[53],[54]. Les premières colonies, les colonies de Nahal sont d'abord des avant-postes militaires permettant de mieux contrôler, surveiller les alentours et servant de première ligne de défense contre les armées d'invasion arabes. Elles évoluent en véritables villes civiles organisées. Par ailleurs, des colonies sauvages, non-planifiés par l'État donc illégales même au regard du droit israélien[54], sont construites par la volonté de leurs résidents. Bien qu'elles soient illégales, elles et leurs habitants sont néanmoins protégés par l'armée israélienne. Cependant, leur précarité juridique (illégalité, squat de terres privées palestiniennes...) conditionne leur évolution : si certaines sont légalisées rétroactivement, d'autres sont évacuées et démantelées par les autorités israéliennes.

Le , Israël annonce la création de 22 nouvelles colonies juives en Cisjordanie occupée, dont deux avaient été démantelées en 2005[55].

Raids israéliens à la suite du 7 octobre

À la suite de l'attaque du 7 octobre 2023 en Israël par le Hamas et d'autres Palestiniens, ayant déclenché la guerre à Gaza depuis 2023, Israël intensifie ses raids en Cisjordanie, tuant près d'un millier de personnes entre octobre 2023 et mai 2025[56].

Les mouvements de résistance pacifique à la colonisation sont brutalement réprimés par les forces d'occupation israélienne[57]. Début juin 2025, une vaste opération militaire israélienne débute dans la vieille ville de Naplouse[58].

Le , l'armée israélienne annonce un blocus total sur toutes les villes palestiniennes en Cisjordanie occupée, « jusqu'à nouvel ordre »[59].

Appel à l'annexion de la Cisjordanie par Israël

Le , le Parlement israélien (Knesset) adopte, par 71 voix contre 13, une motion prônant l’application de la souveraineté israélienne sur la Cisjordanie occupée. Le texte, qui n'a pas valeur de loi, appelle ainsi le gouvernement à annexer ce territoire, dans le but affirmé de « retirer de l'ordre du jour tout projet d'État palestinien »[60],[61].

De son côté, l’Autorité palestinienne, dont le siège est à Ramallah, qualifie ce vote de « déclaration d'une nouvelle guerre contre le peuple palestinien »[61].

Remove ads

Géographie

Résumé

Contexte

La Cisjordanie est un territoire de 5 860 km2[62] situé au Proche-Orient, entouré à l'ouest du Jourdain[63],[64] et au nord-ouest de la mer Morte[65]. Bien que proche du bassin Levantin, il est sans accès à la mer[66].

Il couvre, au nord, une partie la Samarie[65] et, au sud, une partie[67] de la Judée[65], deux régions historiques du versant occidental du bassin endoréique de la vallée du rift du Jourdain. Il est délimité, à l'ouest et sur 307 kilomètres, par la « Ligne verte », ligne de démarcation résultant de la convention jordano-israélienne d'armistice général signée à Rhodes, le , au terme de la Guerre israélo-arabe de 1948-1949 et, à l'est, par la frontière résultant du traité de paix israélo-jordanien signé à Arabah le [68].

Le point le plus bas au monde se situe près de la mer Morte, à une altitude de −408 m au plus bas de la dépression de la vallée du Jourdain. Les monts de Judée culminent au mont Baal-hazor (en) à 1 022 m, suivi par les monts Ebal (940 m) et le Gerizim (881 m).

Les principaux cours d'eau sont :

- le Wadi Fa'rah (en arabe), ou Nahal Tirza (en hébreu), qui se jette dans le Jourdain ;

- le Nahr Mufjir (en arabe), ou Nahal Hadera (en hébreu), qui se jette dans la mer Méditerranée à Hadera en Israël ;

- le Wadi Kabibala (en arabe), ou rivière Lakish (en hébreu), en Judée, qui se jette dans la Méditerranée à Ashdod en Israël.

Les principales villes sont Naplouse (en Samarie), Hebron, Bethléem et Jérusalem-Est (en Judée).

Climat

Le climat de la Cisjordanie est principalement méditerranéen, légèrement plus froid dans les zones élevées par rapport au rivage, à l'ouest de la région. À l'est, la Cisjordanie comprend le désert de Judée et le littoral de la mer Morte - tous deux avec un climat sec et chaud.

Administration territoriale

Après la signature des accords d'Oslo de 1993, la Cisjordanie est divisée en onze gouvernorats sous la juridiction de l'Autorité palestinienne.

Principales villes

Principales villes palestiniennes

Les principales villes palestiniennes de Cisjordanie sont :

- Jérusalem-Est (la partie de Jérusalem à l'est de la ligne verte est occupée, et gérée de fait, par la municipalité israélienne de Jérusalem-Ouest. Elle est cependant revendiquée par l'Autorité palestinienne pour devenir la capitale du futur État palestinien).

- Ramallah

- Hébron

- Naplouse

- Jénine

- Tulkarem

- Qalqilya

- Bethléem

- Jéricho

- Rawabi, ville nouvelle

Principales colonies israéliennes

Les principales colonies israéliennes sont :

Principaux foyers de populations

Remove ads

Démographie

Résumé

Contexte

La population totale (palestinienne et israélienne) est estimée à 3 340 143 personnes en 2017 (y compris à Jérusalem-Est) et est composée comme suit :

- 2 747 943 Palestiniens dont 281 000 à Jérusalem-Est ;

- d'environ 201 200 colons israéliens installés à Jérusalem-Est ;

- d'environ 391 000 colons israéliens, en Cisjordanie[62],[72],[73].

Fin 1967, il y avait moins de 5 000 colons israéliens (soit 0,8 % de Juifs) en Cisjordanie occupée depuis la fin de la guerre des Six Jours et les Palestiniens étaient alors environ 630 000 habitants en Cisjordanie ; par ailleurs, environ 80 000 autres Palestiniens (dont environ 15 000 étaient des chrétiens) étaient résidents de Jérusalem-Est. En 2023, la population de la Cisjordanie est estimée à 3,1 M d'habitants dont 520 000 Juifs (soit 16,77 % de la population).

Habitants palestiniens

Selon l'Institut national palestinien de statistiques, la population palestinienne de Cisjordanie atteint 2 747 943 habitants en 2017 (y compris à Jérusalem-Est).

Le dernier recensement complet de la population, sous le régime jordanien, avait eu lieu en 1967 et recensait environ 700 000 Palestiniens dont environ 80 000 habitants de Jérusalem-Est.

Colons israéliens

Selon le Bureau central des statistiques israélien, en 2017, la population juive israélienne de Cisjordanie est évaluée à 201 200 personnes à Jérusalem-Est et à 391 000 personnes dans le reste de la Cisjordanie. Cette population connaît un taux de croissance élevé du fait de l'immigration juive et d'un fort taux de natalité (+ 4,1 % en rythme annuel en 2009) chez les Juifs de Cisjordanie, dépassant récemment celui des Palestiniens. En 2024, le nombre de colons israéliens en Cisjordanie a ainsi évolué à la hausse et représente plus de 500 000 personnes.

Selon le démographe franco-libanais Youssef Courbage, les Israéliens représentent 15 % de la population totale en 2005 et probablement 25,5 % en 2025[74][source insuffisante].

L'implantation de colonies israéliennes de peuplement en Cisjordanie a été encouragée depuis son occupation par Israël dès la fin de l'année 1967, avec une accélération du mouvement depuis 1977, sous le gouvernement de Menahem Begin. La politique d'implantations s'est poursuivie au long de la période du processus de paix, même si en quelques occasions, les Israéliens, en signe de bonne volonté, ont gelé leur implantation de manière temporaire. Le nombre d'Israéliens a plus que doublé entre 1993 et 2006[75]. Les implantations israéliennes étant illégales selon les résolutions votées à l'ONU[76],[77], la résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations unies adoptée le « exige de nouveau d’Israël qu’il arrête immédiatement et complètement toutes ses activités de peuplement dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est »[78]. De même, en 2024, la Cour internationale de justice demande l'évacuation d'Israël de Cisjordanie et de Jérusalem-Est[2].

Le nombre total d'Israéliens établis en Cisjordanie et à Jérusalem-Est est en juin 2023 de 700 000 personnes réparties comme suit : 229 000 à Jérusalem-Est et 471 000 en Cisjordanie. Cette population représente environ 10 % de la population juive de l'État d'Israël, évaluée en mars 2023 à environ 7 150 000 personnes sur un total de 9 727 000 habitants, toutes origines connues dont musulmane, chrétienne et autres. Dans le même article[Lequel ?], il est indiqué que le ministre compétent en la matière, Bezalel Smotrich, entend doubler le nombre de Juifs sur ces territoires[79].

Remove ads

Communication et transports

Résumé

Contexte

Routes

L'infrastructure de transport est particulièrement problématique en Cisjordanie car l'utilisation des routes par les Palestiniens dans la zone C sous contrôle administratif et militaire israélien est restreint par des contrôles serrés pour empêcher infiltrations et attentats et les temps de déplacement pour certains Palestiniens peuvent être excessifs[80]. Parallèlement, de nombreuses autres routes sont uniquement réservées aux colons israéliens, aux transports publics et aux Palestiniens disposant de permis spéciaux délivrés par les autorités israéliennes[81],[82],[83]. Ainsi, l'accès aux routes dans la zone C

D'après l'homme politique palestinien Moustafa Barghouti, Israël a maintenu plus de 600 points de contrôle ou barrages routiers dans la région pendant les intifadas[84]. En conséquence, durant cette période de conflit, des restrictions de mouvement ont également été placées sur les routes utilisées par les Palestiniens[85]. Des passages souterrains et des ponts (dont 28 ont été construits[Par qui ?] avant 2007 et 16 construits en 2007) relient des zones palestiniennes séparées et les routes de contournement[86].

Télécommunications

La société palestinienne de télécommunications Paltel (en) fournit en Cisjordanie des services de communication tels que des lignes fixes, téléphones mobiles et accès à Internet. Jusqu'en 2007, le marché mobile palestinien était monopolisé par Jawwal (en), filiale de Paltel. Un second opérateur mobile pour les territoires sous contrôle palestinien fut lancé en 2009 sous le nom de Wataniya Telecom, renommé plus tard Ooredoo Palestine (en).

Le code de numérotation + 970 est utilisé en Cisjordanie et dans tous les territoires palestiniens - quand celui d'Israël est + 972.

Le nombre d'utilisateurs d'Internet dans les territoires palestiniens est passé de 35 000 (1,1 %)[Quand ?] à 3 millions en 2016 (63 % de la population)[87]. Selon un sondage canadien, en 2009, 96 % des Palestiniens ont un téléphone, 57 % possèdent un ordinateur et 32 % ont accès à l'Internet[88].

Radio et Télévision

La Palestinian Broadcasting Corporation est la société de radio diffusion et de télévision publique qui diffuse à partir d'une station en modulation d'amplitude à Ramallah sur la fréquence 675 kHz ; elle dépend de l'Autorité palestinienne.

De nombreuses stations privées locales sont également en service. La plupart des ménages palestiniens ont une radio et une télévision et les antennes paraboliques pour recevoir une couverture internationale sont très répandues dans les foyers. Récemment, PalTel a annoncé et a commencé à mettre en œuvre une initiative visant à fournir un service Internet haut débit ADSL à tous les ménages et entreprises. La station Al-Aqsa Voice diffuse depuis le Dabas Mall de Tulkarem sur 106,7 FM. La chaîne de télévision Al-Aqsa TV partage ses bureaux avec d'autres opérateurs.

Remove ads

Économie

Résumé

Contexte

En 2024, le taux de chômage est de 30 %[89].

Monnaie

La monnaie actuellement en circulation est celle d’Israël : le shekel. Toutefois, le dinar jordanien est aussi souvent accepté, particulièrement pour payer les frais universitaires (les universités étant parfois financées par la Jordanie) et, comme en Israël, le dollar américain peut aussi être utilisé. La monnaie est rendue en shekels.

Les banques palestiniennes, israéliennes, jordaniennes et des succursales de grandes banques internationales sont présentes en Cisjordanie. Opèrent notamment sur le territoire la Bank of Palestine, l’Arab Bank ou la banque britanno-asiatique HSBC[90].

Tourisme

Le tourisme prit de l'importance avec la signature des accords d'Oslo[91]. Après la Seconde intifada, l'industrie du tourisme décline de 90 %, mais depuis 2010, 4,5 millions de touristes visitent les territoires palestiniens chaque année[92]. Le tourisme principal concerne les sites du christianisme et la plupart des touristes sont de confession chrétienne[93].

Conséquences économiques de l'occupation israélienne

Selon un rapport de 2007 de la Banque mondiale, l'occupation israélienne de la Cisjordanie a détruit l'économie palestinienne, en violation de l'Accord de 2005 sur les déplacements et l'accès[94]. Des routes ont été construites par et pour les Israéliens : elles ne sont pas accessibles aux véhicules ayant des plaques minéralogiques spécifiques aux Palestiniens. La reprise économique réduirait la dépendance palestinienne à l'aide internationale d'un milliard de dollars par an[95].

Selon la Banque mondiale, les allègements des restrictions dans les zones sous contrôle militaire et civil israélien sont bénéfiques au développement de l'économie palestinienne[96]. Selon le rapport de la Banque mondiale, sans les contraintes physiques et légales ou bureaucratiques, le potentiel économique est évalué à un positif de 2,2 milliards USD par an et l'abandon de telles contraintes réduirait de 800 millions le déficit de l'Autorité palestinienne ; l'emploi serait enclin à augmenter de 35 % selon ce scénario[97].

En , les dirigeants palestiniens ont déclaré qu'ils demanderaient au Conseil de sécurité des Nations unies d'établir un calendrier pour mettre fin à l'occupation israélienne. La demande a été présentée le , à la suite d'une réunion de la Ligue arabe le , au cours de laquelle un soutien fut demandé. À moins qu'un calendrier ne soit établi au cours de 2014, les dirigeants palestiniens ont déclaré qu'ils demanderaient à la Cour pénale internationale de tenir Israël pour responsable de ses actions non seulement en Cisjordanie, mais aussi dans la bande de Gaza[98].

Un rapport de la Banque mondiale du 19 avril 2016 indique :

« L'économie palestinienne ne se développe pas suffisamment pour élever le niveau de vie et réduire le taux de chômage élevé. L'économie a connu une forte décélération de la croissance économique, passant de plus de 8 pour cent en 2007-11 à 3 pour cent en 2012-15. La forte baisse de la croissance a étouffé la capacité de l'économie à créer des emplois pour une population croissante de jeunes. Des efforts de réforme couronnés de succès et une forte croissance économique ont contribué à ramener la taille relative du déficit budgétaire global palestinien de 24,6 % du PIB en 2008 à 13 % en 2010. Cependant, malgré ces efforts d'assainissement budgétaire, le ratio déficit/PIB est resté inchangé. la fourchette de 10 à 13 pour cent depuis 2010 - en raison d'une masse salariale importante et d'une faible performance des revenus. L'économie a longtemps souffert des restrictions (Selon le gouvernement d'Israël, ces restrictions sont imposées pour protéger la sécurité des citoyens israéliens) et de l'instabilité politique qui continuent de peser sur l'activité du secteur privé. En outre, la baisse du financement des donateurs de 32 % du PIB en 2008 à 6 % en 2015 a fortement contribué à l'affaiblissement économique récent. La division interne entre la Cisjordanie et Gaza, qui a créé un double cadre réglementaire, a également eu un impact négatif sur l'activité économique et l'assiette fiscale »[99].

Ressources en eau

Amnesty International indique dans un rapport d'octobre 2009 traitant des ressources en eaux régionales que :

« Les Palestiniens des territoires palestiniens occupés n'ont pas accès à un approvisionnement en eau suffisant et sûr ... Les politiques israéliennes discriminatoires sont à l'origine de la disparité frappante dans l'accès à l'eau entre Palestiniens et Israéliens…

L'inégalité est encore plus prononcée entre les communautés palestiniennes et les colonies israéliennes illégales, établies en violation du droit international. Les piscines, les pelouses bien arrosées et les grandes fermes irriguées dans les colonies israéliennes contrastent fortement avec les villages palestiniens dont les habitants luttent même pour satisfaire leurs besoins essentiels en eau domestique. Dans certaines parties de la Cisjordanie, les colons israéliens utilisent jusqu'à 20 fois plus d'eau par habitant que les communautés palestiniennes voisines, qui survivent avec à peine 20 litres d'eau par habitant par jour - le minimum recommandé par l'OMS pour les situations d'urgence[100]. »

Les chiffres de la consommation domestique palestinienne en 2012 sont les suivants, selon l'Autorité palestinienne[101] :

Remove ads

Culture

Résumé

Contexte

Patrimoine archéologique

Dans le Caveau des patriarches à Hébron ont été enterrés selon la tradition juive, les patriarches et matriarches Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, et Jacob et Léa. Le Caveau des patriarches est le deuxième lieu le plus saint du judaïsme après le mont du Temple à Jérusalem. La grotte est également un lieu sacré pour les musulmans.

Les tombeaux des personnages bibliques, lieux saints du judaïsme, sont répartis sur tout le territoire. En Samarie, se trouvent le tombeau de Joseph, de Samuel, de Joshua, de Caleb, de rabbi Givat Pinchas[Qui ?] et du juge Gidéon. En Judée, se trouvent le tombeau de Rachel, de David, de Othoniel et de Nathan. Selon la tradition musulmane, Nabi Musa est le tombeau de Moïse.

De nombreux sites archéologiques sont également éparpillés comme les piscines de Salomon ou la forteresse d'Hérodion.

Sebastia autour de Naplouse en Samarie abrite les colonnes du palais d’Hérode Antipas, tétrarque de Galilée ; les ruines de la cathédrale byzantine, élevée là où, selon la tradition chrétienne, saint Jean-Baptiste fut décapité sur ordre d’Hérode ; le théâtre romain et de la muraille hellénistique et enfin les ruines de l’ancienne Samarie (capitale). Ce site est peu fréquenté par les touristes[102]

Musique

Dans les camps de réfugiés de Jénine, Deir Ghassaneh, Kalandia et Jalazone, en Cisjordanie - mais aussi de Chatila et de Bourj el-Barajneh à Beyrouth -, l'école de musique de l'association Al Kamandjâti, fondée à Angers en 2002 et installée à Ramallah en 2008 par Ramzi Aburedwan, forme des apprentis interprètes. Plus de 150 élèves s'inscrivent chaque année aux cours de théorie de la musique et d’apprentissage d'un ou plusieurs instruments. L'association fournit instruments, pupitres et partitions. Les cours sont assurés par des musiciens étrangers comme ceux de l'Orchestre arabo-andalou d'Anjou, de l'Orchestre de chambre de Paris ou le chef Diego Masson qui encadrent les jeunes bénévolement. Des concerts sont organisés en Cisjordanie mais parfois aussi en Israël, souvent annulés en raison des conflits[103],[104].

Remove ads

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads