Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Télégraphie sans fil

moyen de communication De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

La télégraphie sans fil (TSF), aussi appelée radiotélégraphie, permet d'écrire à distance en utilisant des ondes électromagnétiques (sans fil télégraphique). Pour transmettre des messages, la télégraphie sans fil utilise l'alphabet Morse, dans lequel les lettres sont représentées par des combinaisons de signaux longs ou traits et de signaux courts ou points. À l'aide d'un manipulateur morse, on fait correspondre à ces signaux des émissions de séries d'étincelles courtes ou longues. La première conférence radiotélégraphique internationale organisée en 1903 à Berlin a abouti aux premières bandes marines, puis dès 1912 aux bandes de TSF aux longueurs d'onde partagées entre services (la longueur d'onde est l'unité couramment utilisée jusqu'aux années 1960 où l'usage de la fréquence devient prépondérant).

Remove ads

Historique

Résumé

Contexte

Avant la Première Guerre mondiale

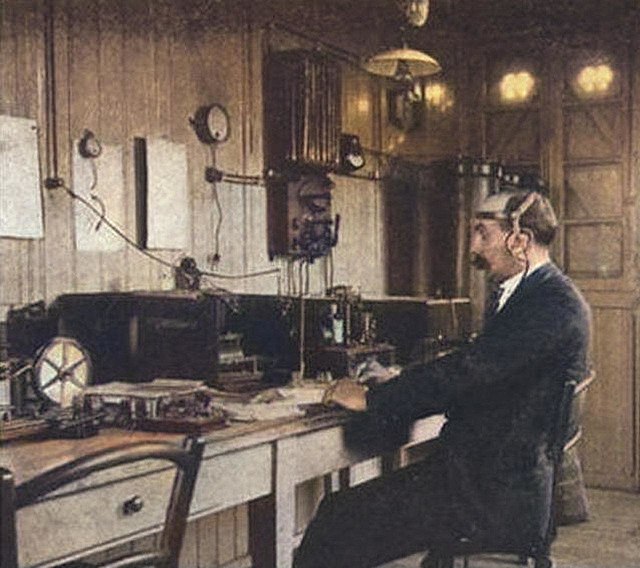

Les stations de TSF à détecteur magnétique et à détecteur électrolytique permettent la réception des ondes radioélectriques dans les bandes radios, d'émissions radioélectriques diverses, des signaux de la tour Eiffel et des premiers postes de radiodiffusion.

1895

Durant l'été, Guglielmo Marconi fait des expériences sur les ondes découvertes par Heinrich Rudolf Hertz, avec un cohéreur de Branly et l'antenne d'Alexandre Popov, et réalise dans les Alpes suisses à Salvan une liaison télégraphique de 2,4 km (1,5 mille terrestre)[1],[2].

1897

Le 13 mai, des ingénieurs de la Royal Mail expérimentent pour la première fois un équipement de télégraphie sans fil inventé par Guglielmo Marconi, sur l'île de Flat Holm. C'est la première démonstration au monde de la transmission de signaux radio en pleine mer, entre Lavernock (en) et Flat Holm, soit une distance de 14 km[2].

1898

Le , Eugène Ducretet établit la première liaison française par radio, en émettant des sons depuis la tour Eiffel jusqu'au Panthéon (ce qui représente environ 4 km)[3].

1899

Le 25 avril, la première liaison transmanche par TSF à partir de Wimereux (Pas-de-Calais) est établie par Guglielmo Marconi avec l'aide d'Édouard Branly.

1902

Les données météorologiques puis des prévisions commencèrent à être transmises par télégraphie sans fil aux navires en mer, et les données provenant de ces derniers le furent dès 1905.

1903

À cette date est organisée la Conférence télégraphique de Berlin par neuf pays[4].

La demande pour une station privée de TSF était faite au directeur des postes du département où habitait le pétitionnaire[5].

1904 - 1913

Entre ces dates, normalement pour l'échange des correspondances privées avec les navires en mer[6], les navires émettaient sur la longueur d'onde de 300 mètres (1 000 kHz) et écoutaient sur la longueur d'onde 600 mètres (500 kHz).

Les stations côtières normalement émettaient sur la longueur d'onde 600 mètres (500 kHz) et écoutaient sur la longueur d'onde de 300 mètres (1 000 kHz).

Les navires et les stations côtières avaient la possibilité d’émettre et de recevoir sur la même longueur d’onde de 600 mètres ou sur la longueur d'onde de 300 mètres, par exemple un navire contactant d'autres navires et une station côtière.

1906

C'est la conférence de Berlin, signée par 27 pays, qui réglemente le fonctionnement des stations radiotélégraphiques[7].

1907

Le parait le décret qui classe les stations radiotélégraphiques en catégories et qui prévoit des autorisations accordées par l'administration des PTT pour l'installation des stations privées et d'installations des stations temporaires.

On commence les échanges de données météorologiques avec les États-Unis, la Russie et l'Asie de l'est, permettant d'avoir une meilleure analyse des systèmes en amont.

Dans les stations TSF, le détecteur magnétique et le détecteur électrolytique sont progressivement remplacés par le détecteur à galène pour sa simplicité.

Télégraphie sans fil pour tous

Paru en 1906 dans Punch, or the London Charivari:

Légende: Scene à Hyde Park; ces deux personnes ne sont pas en train de communiquer l'une avec l'autre. La dame reçoit un message d'un admirateur, tandis que le monsieur reçoit les résultats des courses.

1910

Les militaires réalisent les premiers essais de liaisons TSF entre le sol et un dirigeable.

Le pilote Joseph Frantz procède aux premiers essais de radio TSF (ou télégraphie sans fil) entre son avion et le sol[8], sur le terrain de la base aérienne 122 Chartres-Champhol.

C'est le commencement de l'application de la Convention de Londres[9] (à la suite du naufrage du Titanic en 1912) : dès 1913, toutes les stations côtières et toutes les stations des navires sont en écoute radiotélégraphique sur la longueur d'onde 600 mètres (500 kHz) devenue longueur d'onde de détresse et d'appel divers.

Après appel sur la longueur d'onde 600 mètres, les stations appelante et appelée convenaient d'une longueur d'onde normalisée de travail[10] : 775 mètres (387 kHz) ; 750 mètres (400 kHz) ; 725 mètres (414 kHz) ; 700 mètres (428,5 kHz) ; 650 mètres (461,5 kHz). Puis, la communication terminée, les stations reviennent effectuer la veille radiotélégraphique obligatoire sur la longueur d'onde 600 mètres (500 kHz)[11]. Les petits bateaux ne pouvant pas travailler en radiotélégraphie sur la longueur d'onde 600 mètres (500 kHz) travaillent sur la longueur d'onde de 300 mètres (1 000 kHz) et effectuent une écoute radiotélégraphique obligatoire sur la longueur d'onde 600 mètres (500 kHz).

Principe de silence radio obligatoire

À la suite du naufrage du Titanic en 1912, la convention radiotélégraphique de Londres 1912[12] et la convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (Safety Of Life At Sea) SOLAS 1914[13] avec les nouvelles conventions complémentaires recommandent :

- Dans un premier temps : dans toutes les stations des paquebots avec plus de 50 passagers sur des trajets internationaux et les navires de charge égale ou supérieure à 1 600 tonneaux effectuant des voyages internationaux et toutes les stations côtières marines, un opérateur radiotélégraphiste devra être de service en tout temps, jour et nuit, pour assurer la réception immédiate de tout appel de détresse, avertissement ou autres transmissions importantes. Toutes les stations côtières et toutes les stations des navires seront en écoute radiotélégraphique sur la longueur d'onde 600 mètres (500 kHz)[14].

- Dans un deuxième temps : dans les secteurs de couleur des montres radio-marine, les stations radiotélégraphiques doivent cesser les radiotélégrammes, puis effectuer un silence radio obligatoire de trois minutes quatre fois par heure (jusqu'en 1932 puis deux fois par heure jusqu'en 1999), pour effectuer l’écoute obligatoire sur la fréquence de 500 kHz[15], afin de repérer un éventuel signal de détresse arrivant même très faible, non perçu durant le reste du temps utilisé pour les appels divers avec un dégagement sur une autre fréquence : appel général de routine (CQ), appel individuel de routine, appel d'urgence (XXX) et appel de sécurité (TTT)[16]. Exemple de radiotélégraphie de routine sur 500 kHz. Cette disposition ne s'applique pas aux stations en détresse.

Entre les deux guerres

1917

En France, les postes de réception horaires ou météorologiques, dont la concession est sollicitée par des citoyens français, sont autorisés par le chef du service local des PTT sur demande de l'intéressé. Les postes de réception horaires ou météorologiques ne donnent lieu qu’à la perception d'un droit fixe de cinq francs par an et par poste. En temps de guerre, tous les postes privés radioélectriques, sauf ceux utilisés par ou pour le compte des autorités militaires, doivent être supprimés[17].

1920

Quelques stations de radiodiffusion aux États-Unis émettent dans la bande des petites ondes 600 mètres à 200 mètres (500 kHz à 1 500 kHz).

1922

Quelques stations de radiodiffusion en Europe émettent dans la bande des grandes ondes 3 000 mètres à 1 000 mètres (100 kHz à 300 kHz).

1923

Quelques stations de radiodiffusion en Europe émettent dans la bande des petites ondes 600 mètres à 200 mètres (500 kHz à 1 500 kHz). Le , des radioamateurs réalisent la première liaison bidirectionnelle transatlantique sur une longueur d'onde spécialement autorisée de 103 mètres (2,912 MHz), depuis Nice, Léon Deloy 8AB, et depuis les États-Unis, John L. Reinartz, 1XAM et Fred Schnell, 1MO[18].

1925

Le physicien anglais Edward Appleton met en évidence par expérience la présence des couches imaginées par Oliver Heaviside et Arthur Kennelly. Ces couches prennent le nom de couche d'Appleton puis de couche de l'ionosphère. Peu après, les physiciens américains Gregory Breit et Merle Antony Tuve mesurent la hauteur des couches de l'ionosphère à l'aide d'un émetteur d'impulsions radioélectriques.

1927

La conférence de Washington prend en compte les découvertes radio et en modifie profondément les bandes. De nouveaux partages du spectre des bandes des fréquences entre les différentes applications services sont créés dès 1927[20]. Il est créé le Comité consultatif international des radiocommunications (CCIR).

Madeleine Moret est la première femme, en Suisse, à obtenir un brevet de télégraphiste.

1929

Le 1er janvier de cette année, la totalité du monde utilise le nouveau partage des bandes radios créées par la Conférences Mondiale des radiocommunications. L'unité kHz est introduite vers 1927[21], la longueur d'onde des 600 mètres devient peu à peu la fréquence 500 kHz.

1932

La Convention internationale des télécommunications de Madrid établit la fréquence internationale de détresse en radiotéléphonie sur 1 650 kc/s (longueur d'onde de 182 mètres)[22] avec des silences toutes les demi-heures en rouge en radiotélégraphie et vert ou bleu en radiotéléphonie.

Depuis la Seconde Guerre mondiale

Remove ads

Propagation des ondes radios

Résumé

Contexte

Jusqu'en 1925, seule la propagation par l'onde de sol était connue.

Les ondes de sol voyagent à la surface de la Terre (entre le sol et la couche ionisée de l’atmosphère). L'onde se propage régulièrement le jour et avec un léger renforcement la nuit.

Plus la puissance d'émission est grande, plus la distance couverte par l'onde de sol est grande.

Plus la longueur d'onde est grande, plus la distance couverte par l'onde de sol est grande ; par exemple : un émetteur de 1 kW sur la longueur d'onde de 600 mètres, donne à 100 km un champ de 800 µV/m sur terrain bon conducteur et un émetteur de 1 kW sur la longueur d'onde de 300 mètres, donne à 100 km un champ de 250 µV/m toujours sur terrain bon conducteur[23].

L'atténuation de l’énergie de l’onde de sol est en fonction du carré de la distance et en fonction du carré de la fréquence radio, sans tenir compte de la courbure de la terre sur une base kilomètres/watts exponentielle par l'Établissement de l'équation de propagation à partir des équations de Maxwell. La réception diurne par onde de sol des stations marines dans la longueur d'onde de 600 mètres distantes de 2 000 km est possible sur une mer particulièrement salée (et donc plus conductrice). Dans les mêmes conditions, un signal par onde de sol se propageant sur un terrain rocheux pourrait couvrir à peine 500 km[24]. Exemple : un émetteur de 1 kW sur 600 mètres, donne à 100 km un champ de 20 µV/m sur terrain mauvais conducteur et 800 µV/m sur terrain bon conducteur[23].

Remove ads

Tableau des longueurs d’onde

Résumé

Contexte

Première bande de télégraphie sans fil

Les moyens standards de radiocommunications disponibles de 1904 jusqu'à 1927[25]

Remove ads

Histoire des émissions de télégraphie sans fil

Résumé

Contexte

Les premiers émetteurs fonctionnaient avec des arcs électriques puis avec des émetteurs à ondes amorties et sur des fréquences inférieures à 30 kHz (longueurs d'onde supérieures à 10 000 m) avec des alternateurs à haute fréquence. Puis l'évolution des tubes électroniques, progressivement adaptés aux puissances et fréquences d'émission, permit progressivement l'essor de la radiotélégraphie.

Émetteur à arc

Principe de l'émetteur à arc

Si on place en dérivation sur un arc électrique « A » (jaillissant entre deux électrodes reliées à une source continue) une capacité suivie d’une bobine, on constate que ce circuit résonateur « LC » est le siège d’oscillations entretenues.

Les oscillations entretenues sont couplées à l'antenne radioélectrique qui permet d'émettre l'onde radio.

Émetteur à arc industriel

Sous son aspect industriel, l’arc est soufflé par un électroaimant, ceci dans le but de l’allonger pour obtenir une meilleure stabilité ; la cathode (—) est en carbone, l’anode (+) en cuivre et refroidie par une circulation d’eau ; l’arc jaillit dans une atmosphère de vapeur d’alcool ; la tension appliquée est de l’ordre de 600 volts, la fréquence obtenue de 500 kHz, avec une puissance de l’ordre de plusieurs kilowatts. Avec une tension d'alimentation de 50 volts, l’intensité absorbée est de l’ordre de 8 ampères, la fréquence obtenue de 500 kHz avec une puissance de l’ordre de 150 watts.

Ce matériel est simple et robuste, avec un rendement d'environ 40 %. Cependant ces émetteurs ont une émission très riche en harmoniques, et occupent une bande d'environ 10 %, soit 50 kHz pour 500 kHz, avec l’inconvénient relevé, pour le manipulateur télégraphique, de continuer à émettre une porteuse radioélectrique sur une autre longueur d'onde (cela pour ne pas éteindre l'arc électrique).

Les émetteurs à arc ont quasiment disparu vers 1930.

Exemples d'émetteur à arc

Avec un poste à galène et un émetteur à arc, la station Boulogne TSF (indicatif FFB) effectuait dès 1911 des liaisons radiotélégraphiques sur la longueur d'onde des 600 mètres avec les navires. La station Ouessant TSF (indicatif FFU) effectuait dès 1904 des liaisons radiotélégraphiques avec une flotte de 80 paquebots sur la longueur d'onde des 600 mètres. De nuit, FFU effectuait des liaisons radiotélégraphiques avec l'Afrique du Nord.

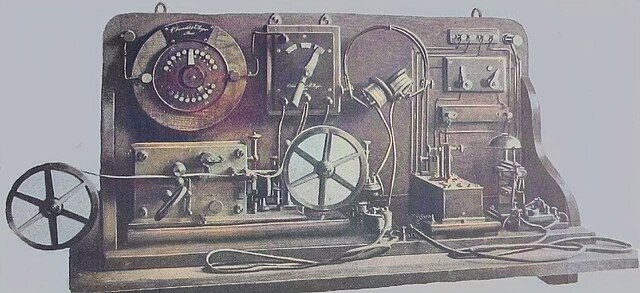

Émetteur à bobine de Ruhmkorff

|  |

L'émetteur à bobine de Ruhmkorff est simple avec une puissance de sortie de quelques watts à plusieurs dizaines de watts. La fréquence de travail de l'émetteur radiotélégraphique est déterminée par la résonance radioélectrique de l’antenne. Ces émetteurs ont une émission très riche en harmoniques.

Pour transmettre un radiotélégramme, on fait correspondre à ces signaux des émissions de séries d'étincelles courtes ou longues.

À la réception, le son produit par les ondes amorties d’un émetteur à excitation directe se rapproche d’un roulement sans tonalité ou d’un crépitement.

Principe : l'émetteur à bobine de Ruhmkorff à excitation directe comprend, pour la transmission des signaux, une antenne à forte capacité reliée à l'un des pôles d'un éclateur à étincelles E et une prise de terre reliée à l’autre pôle ; une bobine d'induction B à vibrateur V dans l'enroulement de laquelle on envoie le courant d'une batterie d'accumulateurs P. Le courant peut être ouvert et fermé à volonté à l'aide d'un manipulateur télégraphique M. L'enroulement secondaire de la bobine est réuni à l'éclateur.

Lorsqu'on appuie sur le manipulateur, le vibrateur produit des ruptures successives du courant primaire, la force électromotrice induite au secondaire crée entre le sol et l'antenne une différence de potentiel suffisante pour qu'une étincelle jaillisse à l'éclateur. L'antenne se décharge par cette étincelle et se traduit par la formation d’oscillations électriques s'amortissant rapidement. Une étincelle suivante jaillit qui provoque à nouveau une série d'oscillations amorties. Un ampèremètre à courants alternatifs G, intercalé sur la prise de terre, permet de mesurer l'intensité du courant oscillant et de régler au mieux la distance des pôles de l'éclateur. Lorsque ce réglage est terminé on peut le mettre en court-circuit.

Pour modifier jusqu'à 30 % la fréquence de résonance de l’antenne, un circuit capacité suivie d’une bobine peut être intercalé dans le circuit d'antenne.

Pour fonctionner avec un émetteur à excitation directe, l’antenne avec le sol, à forte capacité, était de différents types : antenne fouet à capacité terminale type parapluie, antenne en T, antenne dipolaire ou dipôle. Avec l'antenne Zeppelin de ballon dirigeable, antenne à faible capacité, il est nécessaire d'établir une grande différence de potentiel, c'est-à-dire de se servir d'étincelles longues.

Après la conférence radiotélégraphique de 1912, ce procédé est encore utilisé plusieurs années dans les stations radioélectriques de navires avec une puissance limitée à 50 Watts[32], puis il est abandonné au profit de l'émetteur à excitation indirecte.

Émetteur à ondes amorties

Les émetteurs à ondes amorties type bobine Tesla sont créés au début du XXe siècle. Après avoir remplacé l'émetteur à arc, l’émetteur à onde amortie est remplacé peu à peu par les émetteurs à lampes, puis à semi-conducteurs. Dès 1950, les dernières stations à émetteur principal par onde amortie des navires (d'Australie) travaillaient sur les fréquences normalisées : de 425 kHz et de 500 kHz[33].

Depuis 1947, L'émetteur à onde amortie est relégué pour la détresse en émetteur de secours sur la longueur d'onde des 600 mètres en cas de panne de l’émetteur principal.

On désigne le « type d'ondes amorties » par la lettre B (avant janvier 1982) : ondes composées de séries successives d'oscillations dont l'amplitude, après avoir atteint un maximum, diminue graduellement, les trains d'ondes étant manipulés suivant un code télégraphique. Procédé abandonné à présent.

Principe de l’émission en ondes amorties

La production des ondes amorties est obtenue par le condensateur C, et l’éclateur fractionné E où jaillissent les étincelles. Le circuit L C E est le circuit de décharge du condensateur C et L est couplée avec le variomètre d’antenne qui constitue le circuit rayonnant.

Une émission en ondes amorties est donc composée d’une série de trains d’ondes et s’il y a n décharges par seconde du condensateur dans le circuit oscillant, l’émission comportera des oscillations de n trains d’ondes par seconde et à la réception, on entendra après détection un son de hauteur n.

La puissance mise en jeu dans le circuit oscillant émetteur est : P = ½·C·U2·n où P est exprimé en watts, C en farads, U en volts. (tension appliquée au condensateur de capacité C), n étant le nombre de décharges du condensateur par seconde.

Exemple : C de 2 microfarad, U de 1000 volts, n de 400 décharges par seconde, P sera de 400 watts dans le circuit rayonnant (à la réception, le signal est comparable à de la télégraphie type A2A modulé en 400 Hz) en se rapprochant de la tonalité saccadée d’une flûte.

Le condensateur peut être chargé, soit par du courant alternatif, soit par du courant continu « haché », élevé à la valeur de tension voulue.

À la réception des ondes amorties d’un émetteur à bobine Tesla, l’écoute se rapproche d’une tonalité saccadée d’une flûte.

Émetteur à ondes amorties de bord (marine)

L'émetteur radiotélégraphique de bord est alimenté par le même alternateur et transformateur que l'émetteur à arc qu'il remplace. L’alternateur est monté en bout d’arbre avec le moteur M alimenté par la dynamo du bord. Cette dynamo se trouve dans la salle des machines et risque par conséquent d’être noyée prématurément en cas d'avarie grave, c’est pourquoi il est prévu une alimentation de secours à « vibrateur » qui peut être branchée grâce à l’inverseur. Cette alimentation de secours doit obligatoirement se trouver dans les parties élevées du navire.

A1 (de gauche) est un ampèremètre qui permet de mesurer le courant primaire,

At (de droite) est l’ampèremètre thermique d’antenne.

V est le variomètre d’antenne permettant de parfaire le réglage de celle-ci sur la longueur d’onde désirée.

(Le vibrateur fournit du courant continu haché permettant d’utiliser un transformateur élévateur de tension à partir de sources à basse tension)

Ce matériel est simple et robuste, avec un rendement d'environ 50 %. Cependant ces émetteurs ont l'inconvénient de rayonner sur une large bande de fréquence avec une émission très riche en harmoniques et dérivent en fréquence.

Pour fonctionner avec un émetteur à excitation séparée, l’antenne était de différents types :

antenne fouet à capacité terminale type parapluie, antenne en T, antenne dipolaire ou dipôle, antenne en « L », antenne fouet cerf-volant, antenne long-fil, ou du type antenne Zeppelin.

Ce procédé est à présent abandonné.

Alternateur à haute fréquence

L'alternateur haute fréquence (HF) fournit des fréquences inférieures à 30 kHz (longueurs d'onde supérieures à 10 000 m). Pour obtenir des valeurs de plus grandes fréquences on a recours à des multiplicateurs de fréquence. La manipulation se fait en court-circuitant simplement l'induit ; le courant de court-circuit n'atteint pas une valeur inadmissible en raison de la valeur élevée de la fréquence et de la forte inductance que présente l'induit (Z = Lω). Le rendement de l'alternateur HF est de l'ordre de 80 %.

Dans un alternateur à haute fréquence, le rotor est une masse métallique ayant à sa périphérie des dents, sur lesquelles est bobiné l'enroulement induit, en plus grand nombre que le stator qui supporte l'enroulement inducteur.

Il y a variation de flux par variation de la réluctance chaque fois que l'une des dents du rotor passe devant l'un des pôles du stator, il s'ensuit donc un courant d'induction dans les spires de l'enroulement induit.

Après avoir remplacé l'émetteur à arc sur les fréquences inférieures à 30 kHz, l'alternateur HF a été remplacé peu à peu par les émetteurs à lampes. Le dernier alternateur haute fréquence en état de fonctionnement est au musée radio de Grimeton en Suède.

Remove ads

Histoire des techniques de réceptions

Résumé

Contexte

Histoire des techniques de réceptions de la télégraphie sans fil

Les techniques de récepteurs radio dès le début du XXe siècle, permit les premières liaisons radios en radiotélégraphie.

Boucle de Hertz

|  |

Le , Heinrich Rudolf Hertz dans l'Université supérieure des techniques de la Cité Rhénane de Karlsruhe fait jaillir un arc électrique entre deux sphères de laiton d’une antenne dipôle. Simultanément, à quelques mètres, un arc électrique prend naissance dans la coupure d'une spire métallique. Les oscillations du rayonnement électromagnétique sont induites à distance.

Le récepteur radio à arc électrique est constitué :

- d'une antenne long-fil ;

- d'une prise de terre réalisée à l'aide d'un contact électrique dans le sol.

Les deux extrémités antenne et fils de masse sont séparées par un petit interstice. L'émission d'ondes électromagnétiques induit une tension électrique dans un petit interstice antenne/fil de terre qui se traduit par des arcs électriques.

La portée radiotélégraphique est de plusieurs mètres.

Poste à cohéreur

Le récepteur radio à cohéreur enregistreur à tube de limaille est un des premiers récepteurs radio à changement d'état qui, historiquement dès le début du XXe siècle, permit la réception des ondes radioélectriques.

En 1890, Édouard Branly s'intéresse à l'effet des ondes électromagnétiques de Hertz sur les conducteurs divisés. Utilisant une bobine de Ruhmkorff pour engendrer des étincelles électriques génératrices de champs électromagnétiques transitoires, il découvre que la résistance au courant électrique du fer divisé peut chuter dans de grandes proportions, entre quelques dizaines d'Ohms et quelques centaines de kilohms, sous l'effet de ces ondes électromagnétiques.

En 1901, Guglielmo Marconi réalise les premières liaisons en radiotélégraphie à grande distance.

En 1902, depuis le phare du Stiff, la station Ouessant TSF faite d'un émetteur à Bobine de Ruhmkorff et d'un récepteur radio à cohéreur avait une portée radiotélégraphiques de 80 kilomètres avec une flotte de 14 navires en mer et avec Brest.

Le Cohéreur a été remplacé par le détecteur électrolytique et par le détecteur magnétique.

Poste à détecteur électrolytique

Le détecteur électrolytique est le plus sensible des détecteurs mais il est d’un entretien compliqué et n'est utilisable seulement que par les stations fixes.

Principe de fonctionnement du détecteur électrolytique[34] : une pile, un potentiomètre et un écouteur appliquent une tension au détecteur électrolytique pour l'électrolyse de l'eau. La polarisation électrolytique de l'anode est très rapide. Le signal radio alternatif du circuit inductance-condensateur dépolarise partiellement l'anode aux rythmes de la modulation d'amplitude, ce qui oblige la pile à fournir un nouveau courant pour repolariser l'anode. L'écouteur parcouru par ce courant repolarisant aux rythmes de la modulation d'amplitude fait entendre une image de la modulation.

Le détecteur électrolytique est seulement utilisable dans les stations fixes car il est sensible aux vibrations et aux mouvements. Il est donc inutilisable dans les stations radios mobiles : navires, aéronefs, ballons dirigeables, stations portables...

Le détecteur électrolytique a été supplanté par le détecteur à galène pour sa simplicité.

Poste à détecteur magnétique

Il fonctionne de la façon suivante[35] :

un câble sans fin est constitué par plusieurs brins de fil de fer isolé à la soie. Ce câble passe dans les gorges de deux poulies entre lesquelles il est raisonnablement tendu. Les poulies, entraînées par un mouvement d'horlogerie communiquent au câble un mouvement de translation de quelques centimètres par seconde. Le câble passe dans l'axe d'une bobine enroulée sur un tube de verre. Cette bobine est intercalée dans le circuit antenne-terre de réception. Autour de cette première bobine et selon le même axe, on dispose une seconde bobine qui est connectée à un écouteur téléphonique. Un couple d'aimants dont les pôles de même nom se touchent est disposé au-dessus du câble et des bobines.

Voici ce que l'on observe avec un tel détecteur : si le câble est immobile, lorsqu'un train d'ondes arrive, l'état magnétique présent du câble est modifié et l'écouteur téléphonique fait entendre un claquement. Mais si un autre train d'ondes se présente, on n'entend plus rien car l'état magnétique du fer ne change plus. Si le câble est en mouvement, son passage devant l'aimant va déterminer une certaine aimantation de base et, si un signal se présente, cette aimantation va être modifiée et la conséquence de cette modification est un courant induit dans le circuit du téléphone avec le bruit correspondant. Il en sera ainsi pour chaque signal de haute fréquence.

Poste à galène

Ce type de poste à galène équipait les stations TSF aéronautiques, les stations TSF maritimes, les stations TSF militaires et des stations d'amateurs de T.S.F.[36].

Concurrencés par les stations Marconi avec le détecteur magnétique, ces deux types de postes sont restés les maîtres sur les bandes de télégraphie sans fil jusqu’en 1920, (impossibilité de gain des lampes électroniques sur les fréquences de plus de 300 kHz) jusqu’à l’arrivée vers 1920 du récepteur hétérodyne puis du tube électronique (architecture lampe électronique en forme de grosse boule et tube électronique en forme de petit tube).

Récepteur à réaction

Un récepteur à réaction permet d'amplifier un signal électronique à répétition par le même tube électronique ou autre élément électrique tel un transistor à effet de champ. La sortie du tube électronique amplifiant est connectée à son entrée via une boucle à rétroaction ainsi qu'un circuit LC qui sert de filtre. Le circuit LC ne permet la réaction positive qu'à sa fréquence de résonance et rend audibles les transmissions en code Morse par une tonalité de 750 Hz par exemple. Le circuit accordé est également relié à l'antenne et permet de sélectionner la fréquence radio à recevoir.

Ce type de circuit était très utilisé dans les récepteurs radio entre 1920 et la Seconde Guerre mondiale.

Des montages en kit (à monter soi-même) existent toujours[37].

Récepteur superhétérodyne

Le récepteur hétérodyne est conçu sur le principe du mélange de fréquences, ou hétérodynage, pour convertir le signal reçu en une fréquence intermédiaire plus basse.

Exemple : un oscillateur créant une fréquence de 1 560 kHz, un signal radio reçu par l'antenne sur une fréquence de 1 500 kHz, ce qui donne un mélange de fréquences ou hétérodynage de 60 kHz toujours modulé par le signal radio reçu par l'antenne (d'autres signaux indésirables moduleront le signal de 60 kHz donc le plus important est de 1 620 kHz).

Ce signal de 60 kHz sera reçu et amplifiée par le récepteur à réaction car il n'existait aucun amplificateur à triode capable de fonctionner sur une fréquence supérieure à 300 kHz. La réception hétérodyne est une solution à l'amplification des « ondes courtes » car la fréquence du battement conserve la modulation originale mais sur une porteuse de fréquence plus basse.

Remove ads

Les antennes

Les antennes les plus utilisées sur cette bande :

Antenne cadre

Antenne long-fil, l’antenne « fil » et l’antenne en « L »

Antenne fouet à capacité terminale

Antenne en T

Antenne fouet hélicoïdale

Antenne Zeppelin

Antenne fouet cerf-volant

Antenne radioélectrique

Pour être efficace, elle doit être longue d'une demi-onde (de plusieurs centaines de mètres). Elle peut être soutenue par un cerf-volant porte antenne de type stationnaire ou par un ballon porte antenne[38] pour la réception des ondes radioélectriques de basse fréquence et de moyenne fréquence.

Remove ads

Radiotélégraphiste

Radiotélégraphiste de navire de la marine marchande

Radiotélégraphiste de station côtière

Radiotélégraphiste aéronautique (radio-navigant)

Radiotélégraphiste de l'administration des Postes et Télégraphes

Radiotélégraphiste de chemin de fer

Opérateur de radio-goniométrie au sol

Galerie photos d'antennes

- Antenne d'une station de TSF en 1901.

- Antenne de la tour Eiffel.

- Antenne d'une station de TSF.

- Antenne de station de canot de sauvetage en 1914.

- Station radiogoniométrie donnant leurs positions aux navires et aéronefs qui le demandaient sur la longueur d'onde 450 mètres.

- Antenne du radio-phare de l'île de Sein longueur d’onde de 150 mètres ( 2 MHz ) par émetteur à ondes amorties d'une portée radio limitée à 60 km. En 1911.

Remove ads

Radiodiffusions pionnières

Résumé

Contexte

La radiodiffusion est l'émission de signaux par l'intermédiaire d'ondes électromagnétiques destinées à être reçues directement par le public en général et s'applique à la fois à la réception individuelle et à la réception communautaire. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émission[39],[40],[41]. Il s'agit d'une forme de radiocommunication.

Radio Tour Eiffel

C'est une radio d’État qui a émit du à . Une demi-heure d’émission par jour à ses débuts : bulletin météo, revue de presse et musique étaient au programme. Premier journal parlé est diffusé le .

Radiola

Il s'agit d'une radio privée qui a émit du au . Les premiers essais de Radiola ont lieu le , les premières émissions régulières à partir du . Le premier journal parlé a lieu . Elle devient Radio Paris le .

Radio PTT

C’est une radio d’État qui a émit du à .

Le Poste parisien

Cette radio privée a émit du à juin 1940.

WPAJ

Cette station, maintenant WDRC, en , a transmit en modulation d'amplitude en stéréo depuis New Haven diffusant sur un canal gauche et sur un canal droit en utilisant 2 émetteurs, un émetteur était sur 1120 kHz et l'autre sur 1320 kHz. Ce système exige que l'auditeur utilise deux récepteurs distincts.

Radio LL

Cette radio privée a émit de à puis la station est rebaptisée Radio-Cité (car située au boulevard Haussmann).

Radio Vitus

Cette radio privée a diffusé du au .

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads