Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Salage (route)

action de répandre un fondant routier, du sel en l’occurrence, sur la chaussée afin de faire fondre la pellicule de glace ou de neige compactée De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Dans le domaine routier, le salage est l’action de répandre un fondant routier, en l’occurrence du sel, sur une chaussée afin de faire fondre la pellicule de glace ou de neige compactée dessus.

Le sel peut être épandu :

- avant la formation de la pellicule de glace pour empêcher sa formation (traitement préventif) ;

- après l’apparition de la glace ou de la neige durcie (traitement curatif).

Le sel est répandu avec une épandeuse, plus communément appelée « saleuse ».

Le salage est devenu l'un des premiers débouchés économiques du sel et sa contribution à la pollution routière devient problématique dans les régions froides riches en routes et en zones humides. Ainsi au rythme des années 1940 à 2015, « certains lacs d'eau douce en Amérique du Nord pourraient devenir si salés d'ici 2050 que leur eau pose un risque important pour de nombreuses espèces aquatiques »[2].

Remove ads

Aspects quantitatifs

Résumé

Contexte

Il a régulièrement augmenté durant la seconde moitié du XXe siècle, pour atteindre plusieurs dizaines de millions de tonnes par an dans les années 2000, essentiellement dans l'hémisphère nord[3]. Rien qu'au Canada, au début des années 1990, c'étaient environ 4,9 millions de tonnes de sels de voirie qui étaient annuellement rejetés et perdus dans l'environnement[3], source d'environ 3 millions de t/an de chlorures qui contaminent les eaux superficielles et souterraines (Environnement Canada, 2001)[3],[4]. Les États-Unis quant à eux en utilisaient de 10 à 20 millions de tonnes par an (2003 Newsletter Envirocast)[3]. Les pratiques et quantités diffèrent fortement selon les collectivités, mais il est fréquent que pour couvrir leur responsabilité en cas d'accident, les responsables du salage en utilisent bien plus que le strict nécessaire[3]. En Amérique du Nord, la salinisation des eaux de surface et des nappes tend à augmenter, et « les conséquences environnementales du transport routier de salage ne sont pas encore bien comprises par le public et les décideurs »[3]. Ce sel est source de contamination des eaux de surface et souterraines, cause des dommages aux arbres et aux infrastructures, et dégrade les écosystèmes locaux[5],[6].

En France métropolitaine dans les années 2000-2010, environ 750 000 tonnes de sel ont été consommées essentiellement en une dizaine de jours et surtout en montagne. Durant les hivers froids, par exemple en 2004, jusqu'à 1 voire 1,5 million de tonnes sont épandus en France. Le record aurait été battu avant la fin de l'hiver 2009-2010 avec 1,9 million de tonnes de sel déversées sur les routes françaises[7], soit plus du double d'une année moyenne.

En Suisse, 106 000 tonnes ont été épandues rien qu'en [8],[9].

Remove ads

Coûts

En France, à raison de 80 euros par tonne en 2010, le coût annuel du salage en France dépasse les 100 millions d’euros (matériel et personnel compris)[10].

Histoire

Le sel était autrefois une denrée trop rare et trop coûteuse dans les pays froids pour l'utiliser pour le déneigement.

Quand, au XXe siècle, sa production industrielle l'a rendu très disponible alors que le réseau routier s'étendait dans le monde entier, il a été de plus en plus utilisé pour débarrasser les routes de la neige et du verglas. On utilise aussi dans certains pays ses propriétés hygroscopiques pour lutter contre les envols de poussière en été.

Environ 51 % de la production mondiale de sel est aujourd'hui consacrée par les pays froids à l'entretien des routes.

On a constaté que le chlorure de calcium était plus efficace que le chlorure de sodium (il produit une réaction exothermique avec l'eau, au contraire du NaCl qui quand il fond dans l'eau la refroidit), mais il présente aussi quelques inconvénients (voir plus bas).

Dans le monde, les régions qui épandent le plus de sel en hiver sont l'Est du Canada, le Nord-Est des États-Unis, la Russie et le Nord de l'Europe.

Les types de fondants

Le fondant usuel est le sel de type chlorure de sodium, différent du sel de table par sa granulométrie et son hygroscopie. On utilise également du chlorure de calcium et du chlorure de magnésium individuellement ou en mélange avec du chlorure de sodium. Pour être plus efficace plus rapidement le sel peut être prédilué dans de l'eau, ce qui donne de la saumure. Cette saumure peut également être à nouveau mélangée lors de l'épandage avec du sel solide, ce qui donne de la bouillie de sel.

Remove ads

Traitement préventif

Résumé

Contexte

L’objectif du traitement préventif est la recherche à la fois de la plus grande sécurité et de la plus grande efficacité.

Pour ce faire, le salage préventif ne doit pas se pratiquer trop longtemps avant le risque d’apparition du verglas, d’où la nécessité de surveiller l’évolution des conditions météorologiques. Les dosages à employer sont les suivants :

Dans tous les cas, il convient de :

- ne saler qu’après la pointe du soir (obtention d’un dosage homogène et sel restant suffisamment longtemps sur la chaussée pour former une solution saline) ;

- limiter autant que possible le dosage à 10 g/m2 pour le sel solide ;

- traiter une largeur de voie diminuée d’un mètre par côté de chaussée.

Le traitement préventif ne dispense pas de la surveillance du réseau. En effet le sel est un matériau hygroscopique, c’est-à-dire qui a la capacité d’absorber l’eau sous forme de vapeur présente dans l’air qui passe ainsi à l’état liquide en se déposant à la surface de la chaussée. La teneur en sel de la solution saline présente sur la chaussée a donc tendance à baisser d’autant plus vite que l’air est plus humide. Elle peut ainsi devenir insuffisante pour empêcher la formation de glace sur la chaussée.

Remove ads

Traitements curatifs du verglas

Résumé

Contexte

Lors de la formation de givre ou de verglas (fréquemment au lever du jour) ou en cas de brouillard ou présence d’eau sur la chaussée avec refroidissement très net de la température, l’intervention curative devient nécessaire.

Dans ce cas, le dosage recommandé est de 15 à 20 g/m2 suivant l’importance de la couche de verglas formé. Il faut se rappeler que deux traitements à 15 g/m2 sont préférables à un traitement de 30 g/m2 sur verglas épais. En effet, l’eau de fusion qui apparaît au bout d’une vingtaine de minutes neutralise la solution saline en moins d’une heure si la couche formée est très épaisse.

Le traitement curatif s’effectue en pleine largeur de chaussée.

Traitements par types de verglas

Remove ads

Traitement curatif de la neige

Résumé

Contexte

Action selon le type de neige

Il existe trois types de neige :

- la neige froide (impossible d’en faire une boule) : elle ne colle pas à la chaussée ; elle s’envole sous les roues des véhicules. Il est en principe inutile de la saler ;

- la neige humide (on peut en faire une boule) : le salage est utile ;

- la neige mouillée (on peut en faire une boule qui devient dure) : elle est évacuée sans traitement par le simple effet mécanique du trafic et il n’est pas nécessaire en principe de la traiter par des fondants.

Remarques fondamentales

- En déneigement, le traitement essentiel est le raclage.

- On ne traite pas la neige pour la faire fondre mais pour éviter que le trafic ne la compacte et ne la rende glissante.

- L’action du trafic est nécessaire pour brasser le sel sur la masse neigeuse.

La conséquence immédiate est qu’on ne doit pas saler une route enneigée où il n’y a pas de trafic. Il est donc important d’épandre du sel (lorsque la nature de la neige et les conditions météorologiques le rendent nécessaire) dès le début de la chute pour que la pellicule neigeuse puisse aisément se décoller sous l’action du raclage.

Le dosage recommandé pour cette intervention est de 15 à 20 g/m2.

Recommandations pratiques

- En cas de traitement sur une couche neigeuse, il convient de racler la neige après que le salage a fait son effet.

- On ne traite pas la neige en moyenne ou forte épaisseur par salage, mais par raclage.

- Il n'y a pas lieu de faire un traitement curatif de la neige par salage lorsqu’il fait très froid : le chlorure de sodium est totalement inefficace au-dessous de -10° et risque de provoquer la formation de verglas par suite du refroidissement dû à la fusion de la neige (chaleur latente de fusion Lf = 334 kJ/kg).

Remove ads

Inconvénients

Résumé

Contexte

Outre les impacts sur l'environnement (Faune, flore, fonge, écosystème) (voir plus bas), le salage présente quelques inconvénients techniques :

- le sel accélère la corrosion de nombreux métaux ; le chlorure de calcium plus encore que le chlorure de sodium ;

- le chlorure de calcium, de plus en plus utilisé, est réactif avec l'eau (et demande donc plus de précaution de stockage que le NaCl) ;

- le salage peut également avoir une incidence négative à la traversée des passages à niveaux lorsque ceux-ci fonctionnent à l'aide de circuits de voie. En effet, la solution saline présente sur le platelage à la suite de l'action de déneigement étant très conductrice, les deux rails se trouvent alors en contact électrique, ce que l'automatisme interprète comme la présence d'un train, déclenchant ainsi le processus de fermeture. Cette fermeture intempestive est source d'embarras routiers, de risques d'accident, les automobilistes étant tentés de « passer en chicane » sans savoir si un train arrive effectivement ou non, et de retards ferroviaires, les trains étant ralentis par sécurité dès que l'incident est connu et jusqu'à ce qu'il soit clos.

Impacts environnementaux

Dans la nature, au-delà d'une certaine dose (qui varie selon les organismes et parfois selon l'âge des individus), le sel devient un polluant, toxique pour les organismes aquatiques et terrestres[11]. On a aussi dans les années 2000 commencé à étudier[12] et à modéliser les impacts de ce salage[1].

Les apports massifs et/ou chroniques de sels (NaCl notamment, mais pas uniquement) dégradent la qualité des feuilles et d'infiltration. Les paramètres affectés sont :

- la salinité ;

- la composition ionique ;

- la conductivité électrique ;

- la dureté ;

- le caractère corrosif pour les métaux (hors inox ou métaux anodisés) qui sont en contact avec cette eau.

Ces impacts varient selon plusieurs facteurs :

- le contexte météorologique local ;

- le type de sel utilisé[13] ;

- le contexte hydrogéologique[14].

Le suivi de traceurs radioactifs laisse penser que le sel diffusera a priori très vite dans un aquifère sableux[15]). Un effet cumulatif existe dans certains contextes (comme pour certains lacs[réf. souhaitée]) où la salinisation progresse lentement d'année en année.

Ces impacts se manifestent principalement localement et en aval hydraulique des zones d'épandage ou stockage de ce sel. Par suite le réseau des eaux de surface (Trame bleue) et les eaux souterraines peuvent aussi être affectées[11].

Dans les années 1970, une pollution des eaux de surface par le sel routier était bien établie en Amérique du Nord.

Environ 15 ans plus tard, des chercheurs canadiens alertaient sur une contamination de subsurface[16]. D'autres études ont ensuite montré que les eaux de nappes étaient également concernées quand elles sont situées sous ou en aval de routes ou de surfaces souvent salées.

Une étude[17] a par exemple porté sur les changements de composition ionique et sur les flux de soluté de l'eau du bassin (9 103 km2) de la rivière Mohawk) de l'État de New York, de 1952 à 1998. Les taux de Na+ et Cl− ont respectivement augmenté de 130 % et 243 % respectivement, alors que d'autres constituants diminuaient ou restaient constants. Le déglaçage des routes de ce bassin versant, estimé à 39 kg/km2 et par jour semble être le seul facteur explicatif possible de cette augmentation qui correspond à un apport moyen vers les nappe et cours d'eau de 16 à 46 kg de NaCl/km2/j pour la période d'étude (47 ans). En outre, malgré la baisse de la population du Nord de ce bassin-versant, son état rural, une gestion plus environnementale, et le Clean Water Act, les concentrations de Na+ et Cl− dans les eaux ont encore augmenté au cours des années 1990[11]. Dans le même temps l'imperméabilisation et l'artificialisation croissante des sols, les puits, forages et pompages (actifs ou abandonnés), les fosses septiques, les aménagements urbains, périurbains et souterrains ont modifié le cycle de l'eau et parfois la vitesse d'infiltration vers les nappes[17].

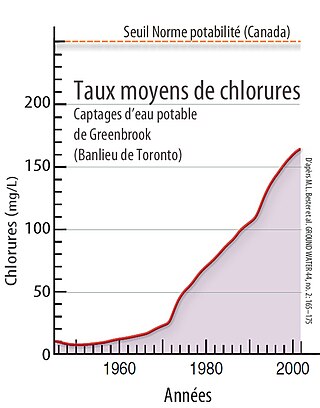

- La métropole de Toronto utilisait au début des années 1990 plus de 100 000 t/an de NaCl pour le déglaçage des zones de circulation imperméabilisées. On savait que le ruissellement entraine une grande partie de ce sel vers les cours d'eau (où des taux de plus de 1 000 mg/L de sels étaient fréquents en hiver[5]), mais on ignorait combien de sel pouvait pénétrer le sous-sol et éventuellement contaminer les nappes ou certaines alimentations de cours d'eau (Paine a suggéré[18] dès 1979 que l'accumulation de sel dans le sous-sol pourrait un jour devenir une source de contamination des nappes, ruisseaux et rivières).

Au début des années 2000, dans ce bassin urbain, où les ouvrages souterrains ont pu modifier les systèmes et vitesse d'infiltration de l'eau[17], le taux annuel de rétention de sels de déglaçage a été calculé via le bilan de masse des chlorures entrant et sortant du bassin (urbain) de la rivière Highland (104 km2, considéré comme bassin versant urbain typique de l'Est de la métropole de Toronto). La contribution de ce bassin à la recharge des eaux souterraines a été estimé à 162 mm d'eau par an. Les registres municipaux indiquent le rejet dans l'environnement de ce bassin versant d'environ 10 000 t/an de sel (NaCl essentiellement), soit un dixième environ des apports de toute l'agglomération). Les chercheurs ont suivi le débit et la conductivité électrique de la rivière toutes les 15 minutes durant deux ans. Le calcul du solde a montré que seuls 45 % du sel épandu sur le bassin versant a été lessivé par les pluies. Le reste a pénétré le sol. Si le salage est maintenu avec de telles quantités de sel, les taux moyens de chlorure vont encore augmenter pour atteindre « peut-être dans un délai de 20 ans » un seuil inacceptable pour l'environnement et la potabilité de l'eau, avec 426 ± 50 mg/L. La valeur de 426 mg/L est presque le double du seuil acceptable pour la qualité de l'eau au Canada (250 mg/L)[5]. Ce sel est un des contaminants routiers apportés aux grands lacs, dont le proche lac Ontario[19]. - Dans la région torontaise toujours, les nombreuses données hydrogéologiques disponibles suggèrent que les chlorures d'origine naturelle comptent pour une faible part dans l'enrichissement des nappes (Le fond géochimique se situe entre 15 et 20 mg/L). Or, ces niveaux sont dépassés dans plus de 50 % des puits autour de Toronto. Les sources potentielles de sel sont principalement les sels de voirie, certains lixiviats de décharge, certains engrais agricoles et les eaux salines du substratum rocheux. La plupart de ces sources libèrent du sel chimiquement pur avec 2 ou 3 ions majeurs. Une traçabilité précise des origines est difficile, bien que les iodures et fluorures permettent de remonter à certaines sources. L'iodure permet notamment de différencier la plupart des sels de voirie de ceux provenant d'eaux salines naturellement formées dans le substratum rocheux[20].

- La contamination des nappes est aggravée par le fait qu'aux latitudes où le salage de route est courant, c'est justement en hiver — quand on utilise le plus de sel, et alors que l'évapotranspiration est minimale — que se fait le maximum de la recharge des nappes[21],[22] (par exemple, dans le Sud du Massachusetts, 75 % de la recharge annuelle de la nappe s'effectue en décembre, janvier, février et mars[23].

- En Finlande, on a cherché dans les années 1990 à modéliser la percolation du sel routier des eaux de ruissellement en surface aux aquifères[24],[25].

- Salinisation des lacs : les densités en lacs sont sur Terre les plus élevées dans les biomes tempérés du nord où l'urbanisation est croissante, entrainant un ruissellement d'eaux chargées de chlorures qui vont saliniser les eaux douces et localement commencent à menacer la qualité de l'eau lacustre et donc par suite les services écosystémiques fournis par ces lacs[2]. Cette salinisation progresse notamment en Amérique du Nord, au point qu'elle devrait - au rythme actuel (des années 2010) - devenir mortelle pour de nombreuses espèces lacustres avant 2050[2]. C'est la conclusion d'une étude pilotée par Hilary Dugan (Université du Wisconsin-Madison) et ses collègues qui ont compilé des données accumulées sur plus de 70 ans (de 1940 à 2015) concernant les taux de chlorure de 284 lacs continentaux du Midwest et du nord-est : la salinité de 99 de ces lacs a régulièrement augmenté notamment en raison du salage routier. L'imperméabilisation des sols est un très bon prédicteur du risque de salinisation des lacs et cours d'eau[2] : statistiquement, « le fait d'avoir seulement 1 % des terres proches couvertes de surfaces imperméables de type asphalte augmente considérablement la probabilité d'une telle salinisation. Sur les lacs affectés, 26 ont déjà des taux de chlorure déjà supérieures à 100 mg/L, ce qui les classe dans la catégorie où les effets écologiques commencent. D'ici 2050 47 autres devraient atteindre ce niveau et 14 lacs devraient dépasser le seuil de 230 mg/L considéré par l'EPA comme limite recommandée pour la vie aquatique »[2]. Le réchauffement climatique se traduit par une diminution du nombre d'heures de gel/an, mais n'exclue pas des refroidissements locaux, et par ailleurs l'imperméabilisation gagne du terrain, et le sel est de plus en plus utilisé[2] ; En 2015 plus du quart des grands lacs du nord des États-Unis sont entourés de sols imperméabilisés sur plus de 1 % de leur surface. Certaines zones humides côtières sont en outre menacées par les invasions marines et/ou des biseaux salés liés à la montée des océans[2].

Impacts sanitaires

Ils sont encore mal cernés. Ils seraient d'abord dus à l'augmentation de la teneur de l'eau du robinet en sodium, calcium et chlore provenant du sel routier, via la contamination des nappes[26].

Sous Boston (Massachusetts) et alentours, la contamination moyenne de la nappe périurbaine par le sel routier a été estimée vers 1970 à 160 milligrammes de chlorure de sodium par litre d'eau (100 mg de chlorures par litre), à comparer aux 50 à 100 mg/L habituellement trouvés à l'époque dans les puits urbains de l'Est du Massachusetts.

Ces taux de sel peuvent poser problème pour les personnes devant suivre un régime pauvre en sodium et pour ceux qui puisent de l'eau à proximité de grands axes routiers où la salinité de l'eau de nappe peut être plusieurs fois plus élevé que la moyenne[27] ou encore en Europe du Nord (en Finlande par exemple[28],[29].

En 2001, Stantec alertait sur le fait que si les apports en sel de voirie continuaient, la contamination des eaux souterraines par ce sel pourrait avoir un impact grave dans les zones qui sont dépendantes des eaux souterraines pour leur approvisionnement en eau potable[30].

Il semble que dans certaines conditions[31] le salage puisse aussi favoriser le transfert de certains métaux vers la nappe, surtout si le pH de l'eau est acide (la pluie est souvent plus acide dans les régions industrielles et urbanisées ou là où la circulation est dense, dont sur les routes qui sont les plus souvent salées).

Remove ads

Prospective

Résumé

Contexte

Des questions prospectives se posent quant aux impacts écologiques pour les lacs, mais aussi pour certains estuaires à faibles courants, les baies relativement fermées[32]. Localement, le sel (sous forme d'ion ou chlorure plus précisément) fait partie des substances prioritaires à suivre[33]

Des études montrent que les changements de pratique de salages se traduisent par des changements environnementaux[34], mais on a aussi montré dans les années 1990, des études ont suggéré que la percolation du sel dans les nappes était très hétérogène ; les taux sont souvent plus élevés dans les nappes que dans les puits[20] (généralement situés en zone protégée ou faisant l'objet d'un périmètre de protection).

Comme pour les nitrates, mais sans équivalent possible du phénomène de dénitrification, il faut un certain temps (de l'ordre d'une ou plusieurs décennies) pour que le sel de déneigement qui a contaminé une nappe souterraine en soit évacué, même si entre-temps le salage des routes a été abandonné[20].

Alternatives

Des techniques visant à limiter les impacts sont recherchées[35] et des sels alternatifs sont étudiés[36], ainsi que leurs impacts[37], ou différentes formulations de saumures avec adjonctions d'autres produits (ex. : 2 % de sucre, soit 20 kg de sucre pour une tonne de sel[38]), par exemple en Suisse[39], après d'autres expérimentations d'usage d'additif sucré aux États-Unis, en Suède ou Norvège[38].

Sur route très enneigée ou sur les parties réservées aux piétons le sel est avantageusement remplacé par le sablage et l'épandage de gravier ou de pouzzolane qui assurent une meilleure adhérence[40].

Le plus efficace restant toutefois le déneigement manuel ou mécanique.

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads