Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Smithsonian Institution

groupe de musées et de centres de recherche administrés par le gouvernement des États-Unis De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

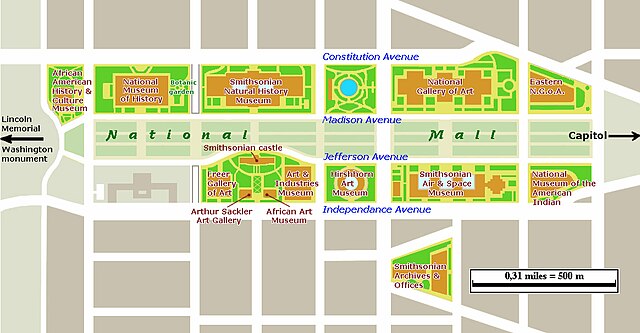

La Smithsonian Institution est une institution de recherche scientifique, créée sous l'égide de l'administration américaine en 1846. Elle a au fil des années développé ses vocations éditoriales, muséographiques, pédagogiques et éducatives. Elle est associée à un vaste complexe de vingt-et-un musées, vingt-et-une bibliothèques, quatorze centres de recherche et d'éducation, et un zoo, principalement situés à Washington, D.C., et gérée par son organisme fondateur, le gouvernement fédéral américain.

Un magazine mensuel, publié par l’institution, est également appelé Smithsonian.

Remove ads

Historique

Résumé

Contexte

Le testament

La Smithsonian Institution est née de la volonté du scientifique britannique James Smithson[1].

Dans son testament ouvert en 1826, Smithson établit que si son neveu, Henry James Hungerford[2], venait à décéder sans avoir de descendants (ce qui fut le cas) sa fortune serait alors attribuée « aux États-Unis d'Amérique pour fonder, à Washington, sous le nom de The Smithsonian Institution, une institution pour l’accroissement et la diffusion du savoir pour tous les hommes [trad 1] ». À la mort de Hungerford en 1835, le président Andrew Jackson informe le Congrès de cette donation qui s’élève à 500 000 dollars, une somme alors colossale.

Par son testament de 1826, James Smithson lègue une fortune de 100 000 livres sterling à une éventuelle institution américaine qui se consacrerait à promouvoir la science. Son vœu, compromis par un procès entre le notaire et ses héritiers en ligne indirecte, ne se réalise que dans les années 1840 lorsque des membres du Congrès des États-Unis, initialement mal informés, se décident à s’enquérir de ce curieux legs. En 1846, un apport de l’État américain permet la création de la Smithsonian Institution. Les motivations de cette donation sont à ce jour inconnues : Smithson ne s’est en effet jamais rendu aux États-Unis et ne semble pas avoir entretenu de correspondance avec des scientifiques américains. On sait seulement qu’à Oxford, il fréquentait l’Ashmolean Museum et qu’ayant toujours porté intérêt aux idéaux de l’instruction publique et de la démocratie, il fut enthousiasmé par la création à Paris (où il était né) d’un « Muséum central des arts de la République » et d’un « Muséum national d'histoire naturelle ». Par la suite, il souhaita favoriser l’émergence d’une institution similaire en Amérique, pays neuf et encore dépourvu de grandes institutions de ce type[3].

Création

En 1843, le Congrès publie un acte signé comme loi le par le président James Knox Polk[4] établissant officiellement l'institution sous forme d’un partenariat entre privé et public.

Lorsqu’en 1842 l’expédition conduite par Charles Wilkes revient après quatre années de voyage dans le Pacifique Sud, l'institution acquiert l’ensemble des spécimens et des échantillons récoltés qui seront présentés au public à partir de 1858. Ainsi, elle se positionne comme la vitrine des plus grandes expéditions scientifiques et comme gardien des trésors nationaux. Cette image sera ensuite renforcée par différentes expéditions, notamment en Alaska en 1859.

En 1855, l'institution établit ses quartiers dans le Smithsonian Institution Building bâti sur le Mall par James Renwick, Jr. et son architecture spécifique l’a rapidement fait surnommer « Le Château » par ses occupants.

Pour l’anecdote, l’astéroïde (3773) Smithsonian a été nommé ainsi en l’honneur de l’institution.

Remove ads

Administration

Résumé

Contexte

L’institution, selon la loi votée par le congrès, fait fonctionnellement et juridiquement partie du gouvernement fédéral et plus des deux tiers des 6 300 employés sont des fonctionnaires. En cas de procédure judiciaire, elle est représentée par des mandataires du département de la Justice et les éventuelles condamnations financières sont prises en charge par le trésor fédéral. Ainsi, l’institution est considérée légalement par les cours de justice comme faisant partie du gouvernement des États-Unis (en particulier, elle est soumise aux conditions du Tucker Act et du Federal Tort Claims Act et, en cas de litige sur le droit de copyright, l’affaire est jugée devant la United States Court of Federal Claims[5]).

Le responsable officiel de l’institution est nommé « chancelier » (litt. « Chancellor », terme employé pour désigner le responsable d'une université). Ce poste a toujours été occupé par le président de la Cour Suprême. Les affaires courantes sont gérées par un collège de 17 membres et les décisions sont prises par au minimum huit d'entre eux.

Huit des membres de ce bureau sont des personnalités officielles des États-Unis, à savoir :

- le vice-président des États-Unis, (c'est d'ailleurs l’une de ses rares responsabilités officielles avec celle de président ex officio du Sénat) ;

- le procureur général des États-Unis (équivalent du ministre de la Justice dans d'autres pays) ;

- trois sénateurs nommés par le vice-président des États-Unis (qui est le président ex officio du Sénat) ;

- trois représentants nommés par le Speaker de la Chambre des représentants des États-Unis.

Les neuf membres restants sont des personnes ne faisant pas partie du Congrès et sont nommés par résolution du Congrès. Tous les membres peuvent demander le remboursement de leurs frais liés à leur tâche, mais leur fonction n’est pas rémunérée. La gestion au jour le jour de l'institution est supervisée par un « secrétaire », salarié et choisi parmi les membres du bureau.

Liste des secrétaires de l’institution

Liste établie d'après les archives du Smithsonian[6].

- 1846 - 1878 : Joseph Henry

- 1878 - 1887 : Spencer Fullerton Baird

- 1887 - 1906 : Samuel Pierpont Langley

- 1907 - 1927 : Charles Doolittle Walcott

- 1928 - 1944 : Charles Greeley Abbot

- 1944 - 1952 : Alexander Wetmore

- 1953 - 1964 : Leonard Carmichael

- 1964 - 1984 : Sidney Dillon Ripley

- 1984 - 1994 : Robert McCormick Adams

- 1994 - 1999 : Ira Michael Heyman

- 2000 - 2007 : Lawrence M. Small

- 2007 - 2008 : Cristián Samper (en), par intérim

- 2008 - 2014 : G. Wayne Clough (en)

- 2015 - 2019 : David J. Skorton

- Depuis 2019 : Lonnie Bunch[7]

Remove ads

Projets en cours

La Smithsonian Institution était déjà impliquée dans un projet de surveillance collaboratif de la biodiversité[8] invitant chacun à en devenir partenaire[9]. Cette institution pourrait de 2009 à 2020 devenir le principal support d'un projet phare dit « Encyclopédie de la Vie » (« Encyclopedia of Life » ou EOL). Il s'agit d'une encyclopédie en ligne entièrement consacrée à la biodiversité et à la description de toutes les espèces connues aujourd'hui ou à découvrir dans les années à venir, qui fonctionnerait sur le modèle de Wikipédia, mais principalement organisée par des experts de toutes les disciplines.

Publications

L'institution publie le magazine mensuel Smithsonian et le magazine bimestriel Air & Space. Smithsonian est le résultat de la demande du secrétaire du Smithsonian S. Dillon Ripley au rédacteur en chef retraité du magazine Life Edward K. Thompson de produire un magazine « sur des sujets qui intéressent, pourraient intéresser ou devraient intéresser la Smithsonian Institution »[10]. Un autre secrétaire du Smithsonian, Walter Boyne, a fondé Air & Space[11],[12].

L'organisation publie sous les marques Smithsonian Institution Press, Smithsonian Books et Smithsonian Institution Scholarly Press[13],[14],[15].

Remove ads

Musées, galeries et centres de recherche

Résumé

Contexte

Comme indiqué plus haut, vingt-et-un musées ou galeries sont directement liés à l’institution, regroupant plus de 157 millions d'objets et de spécimens. De plus, elle gère plusieurs centres de recherche et organise des expositions temporaires, ainsi que des conférences et d’autres évènements ponctuels. Enfin, l’institution partage ses trésors avec plus de 90 autres musées dans vingt-trois États différents[16].

Remove ads

Contrôle politique

Le 27 mars 2025, le président Donald Trump signe un ordre exécutif controversé visant à contrôler le contenu de l'Institution, prétendant lutter contre un « endoctrinement idéologique »[17].

Présenté comme un acte sans précédent contre l'histoire en général et celles de minorités, l'ordre est notamment critiqué par une historienne de l'histoire américaine[18].

Cette mesure intervient à la suite de plusieurs politiques de l'administration fédérale similaires concernant la recherche scientifique[19].

Remove ads

Dans la culture populaire

- dans la série télévisée américaine Scandal (2012-2015), un laboratoire du Smithsonian est un des lieux de l'action, l'un des personnages principaux y ayant une couverture de paléontologue ;

- dans le film américain Captain America : Le Soldat de l'hiver (2014), une exposition sur le héros est organisée au Smithsonian ;

- « L'institut Jefferson », organisme fictif combinant musées et centres de recherche à Washington, incarne la Smithsonian Institution dans la série américaine Bones qui met en scène, tout au long de son déroulement, la collaboration entre le FBI et l'équipe d'un laboratoire de recherche de cet institut ;

- dans le roman L'Extravagant Voyage du jeune et prodigieux T. S. Spivet et dans le film qui en a été tiré, le jeune héros envoie une de ses inventions à la Smithsonian Institution puis entreprend un voyage à travers les États-Unis pour s'y rendre, afin de recevoir un prix. Dans cette histoire, le fait que son travail soit validé par la Smithsonian Institution est un signe de reconnaissance scientifique de grande valeur ;

- dans le livre de Dan Brown Le Symbole perdu une partie de l'intrigue se passe au cœur même du bâtiment de la Smithsonian Institution ;

- une partie de l'intrigue du film de Shawn Levy, La Nuit au musée 2, se déroule dans les sous-sols et les musées du Smithsonian Institution. On y voit les objets et les tableaux des collections de l'Institut y prendre vie ;

- dans le livre de James Rollins l'île interdite.

Remove ads

Voir aussi

- Global Volcanism Program

- Smithsonian Folklife Festival

- Restaurer la vérité et la raison dans l'histoire américaine

Liens externes

- (en) Site officiel

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressources relatives à la musique :

- Ressource relative à la bande dessinée :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

Remove ads

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Nina Burleigh, Stranger and the Statesman: James Smithson, John Quincy Adams, and the Making of America's Greatest Museum, The Smithsonian, éd. William Morrow, 2003 (ISBN 0-0600-0241-7)

Notes et références

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads