Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Théorie du ruissellement

théorie économique De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

La théorie du ruissellement ou théorie du ruissèlement (en anglais, trickle down economics) est un terme politique, utilisé tant positivement que comme repoussoir[1], selon lequel l'État doit permettre l'enrichissement des personnes les plus riches afin que celles-ci réinjectent dans le système économique — par le biais de l'épargne (investissement) ou de la consommation — les revenus engrangés. Cela contribuerait à augmenter l'activité économique et l'emploi du reste de la société, davantage que si les revenus ainsi investis avaient été prélevés et redistribués via les impôts et les prélèvements sociaux. Aucun économiste ne se réclame de cette théorie.

Remove ads

Concept

Résumé

Contexte

La théorie du ruissellement estime qu'une politique favorisant les revenus des plus riches, notamment par une réduction de leurs impôts, profite à toute l'économie. Cette réduction d'impôts permettrait de dégager des revenus auparavant ponctionnés par l’État, qui seraient réinvestis par les plus riches dans l'économie. Ce réinvestissement « ruissellerait » ainsi jusqu'aux classes populaires[2].

Arnaud Parienty distingue en 2018 trois types de ruissellement. Le ruissellement « naïf » consiste à affirmer que la redistribution vers les plus favorisés est consommée par ces derniers et améliore le sort des plus pauvres. Le ruissellement « faible » consiste à affirmer que les sommes redistribuées aux plus favorisés permettront de mettre en branle des mécanismes favorables à la croissance, améliorant les salaires des plus pauvres ; l'épargne des plus riches serait canalisée sous forme d'investissement. Le ruissellement « fort », enfin, serait un ruissellement où le gain de richesses permis par les dépenses et investissements des plus riches permettrait non seulement de générer de la croissance, mais en plus, d'augmenter les recettes fiscales de l'État[3].

Selon Nicholas Kaldor, lorsqu'une économie se trouve en situation de sous-investissement, l’État peut essayer de provoquer une hausse de l'investissement des plus riches par le biais d'une redistribution des richesses vers le haut[4].

Remove ads

Histoire de l'expression

Résumé

Contexte

En économie

Le terme de « ruissellement » est employé par Arthur Okun afin de désigner les bienfaits de la diffusion d'une innovation dans une économie. Ces bienfaits profitent à un nombre croissant au fur et à mesure que l'innovation devient accessible[5]. Or, l'innovation affecte la distribution des revenus, puisque le surplus de l'innovation prend notamment la forme d'augmentations des salaires réels, qui se diffusent dans toute l'économie, selon le prix Nobel d'économie Paul Romer[6]. L'économiste William Baumol remarque que « l'augmentation générale sans précédent du niveau de vie du monde développé depuis la Révolution industrielle n'aurait pu avoir lieu, pour sa plus grande part, sans les innovations de cette révolution »[7].

Le dictionnaire Merriam-Webster note que le premier usage du mot « ruissellement » dans le sens économique remonte à 1944[8], et celui de « théorie du ruissellement » à 1954[9].

Dans la culture populaire

Le samurai Kumazawa Banzan (1619-1691), ministre du fief d'Okayama, a laissé des écrits dans lesquels il avançait que l'enrichissement du seigneur profite au peuple : « Si le seigneur d'une province est riche, tout son peuple sera heureux... »[10]

En 1896, William Jennings Bryan, candidat démocrate à l'élection présidentielle, utilise le premier la métaphore du ruissellement, sans utiliser ce terme, lors du discours de la Croix d'or :

- « Il y a deux conceptions du gouvernement. Il y a ceux qui croient que si on légifère simplement pour laisser prospérer les plus riches, leur prospérité retombera sur ceux en-dessous. La conception démocrate veut que si on légifère pour rendre les masses prospères, leur prospérité remontera à travers toutes les classes qui se reposent sur elle »[11],[12].

L'humoriste Will Rogers plaisante dans un journal de 1932, pendant la Grande Dépression[13] :

- « Cette élection a été perdue il y a quatre et six ans, non pas cette année. Ils [les Républicains, NDLR] n'ont commencé à penser au commun des mortels qu'au début de la campagne électorale. L'argent a été attribué en totalité aux classes supérieures en espérant qu'il parviendrait aux nécessiteux. M. Hoover était ingénieur. Il savait que l'eau ruisselle. Mettez-la en haut d'un versant et laissez-la partir, elle atteindra le point le plus sec. Mais il ne savait pas que l'argent remonte. Donnez-le aux gens au bas de l'échelle, les gens en haut l'auront avant la nuit, d'une façon ou d'une autre. Mais au moins, il sera passé entre les mains des pauvres. Ils ont sauvé les grandes banques, mais les petites sont parties en fumée. »[14]

En politique

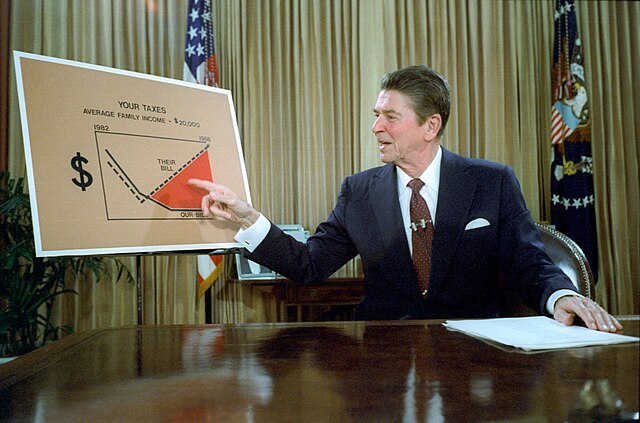

La théorie du ruissellement apparaît dans le débat public dans les années 1980 avec Ronald Reagan et Margaret Thatcher[15].

Ronald Reagan, président des États-Unis de 1981 à 1989, met en pratique les Reaganomics. Le taux marginal d'imposition passe de 70 % en 1980 à 28 % en 1987. Les inégalités et la dette augmentent, et la croissance est plus faible[16].

Interrogé en 2017, le président de la République française Emmanuel Macron défend quant à lui la métaphore des « premiers de cordée »[17].

Remove ads

Critiques et limites

Résumé

Contexte

John Kenneth Galbraith l'appelle théorie du cheval et du moineau : « Si vous donnez assez d'avoine à votre cheval, une certaine quantité finira sur la route pour les moineaux. » (Recession Economics, in The New York Review of Books, ).

Déficit d'arguments

La théorie du ruissellement n'est soutenue par presque aucun économiste. Il est quasiment impossible de trouver un économiste qui, depuis les années 1990, ait pu prouver l'existence d'effets bénéfiques d'une baisse d'impôts pour les plus riches sur la croissance[18]. Cela conduit le journaliste économique Jean-Marc Vittori à écrire que si la théorie économique du ruissellement n'existe pas dans le monde académique, elle continue d'être proposée politiquement[19],[20].

Le sociologue et historien Richard Sennett considère que la théorie du ruissellement est efficace car elle permet de faire rêver d'une économie et donc d'une vie meilleure aux pauvres, de manière analogue à la promesse du paradis de la Bible[21].

Propension marginale à consommer décroissante

Un argument utilisé à l'encontre de la théorie du ruissellement est que la propension marginale à consommer décroît en fonction des revenus. Le sociologue Jean Ziegler remarque ainsi que les besoins n'étant pas illimités, il est peu probable que quelqu'un qui gagne 150 000 euros par mois dépense, comme celui qui gagne 1 500 euros, 20 % de son revenu dans l'alimentation[21].

Thésaurisation

La théorie du ruissellement se fonde sur l'hypothèse selon laquelle un gain de revenus des plus riches serait immédiatement et en grande partie réinvesti dans l'économie. Cela n'est pas démontré. Une étude de 2012 du Tax Justice Network tend à montrer que l'épargne des très riches, plutôt que de ruisseler vers le bas, ruissellerait vers les paradis fiscaux où elle n'est pas taxée[22].

Accroissement des déficits et de la dette

Ziegler remarque que l'échec des politiques de ruissellement se traduit par la perte de revenus de l’État, due à ce que les baisses d'impôts sur les plus riches ne sont pas compensées par un accroissement des revenus suffisant pour accroître la base d'imposition. Cela entraîne des déficits budgétaires importants. La baisse des revenus mène également au démantèlement des services publics, qui a été à la source de la paupérisation croissante des couches inférieures des sociétés occidentales[23].

Accroissement des inégalités et ralentissement de la croissance

Les années après la crise économique mondiale de 2008 voient la publication de plusieurs recherches tendant à montrer que l'accroissement des inégalités ralentit la croissance économique et fait augmenter le chômage[24],[25]. Certaines études régionales ou nationales, comme aux Philippines, montrent que les baisses d'impôts sur les plus riches n'ont ruisselé qu'en infime partie sur les classes non-aisées, qu'elles n'ont pas stimulé l'investissement, et qu'elles ont mené à une augmentation des inégalités[26].

Le papier du FMI conclut que « si la part du revenu des 20 % les plus riches augmente, la croissance du PIB diminue à moyen terme, ce qui suggère que les bénéfices ne ruissellent pas. A contrario, une augmentation de la part des 20 % les plus pauvres est associée avec une augmentation du PIB »[27]. Les canaux de l'épargne, de l'investissement, du crédit et de la consommation sont moins efficaces pour générer de la croissance lorsque les inégalités sont fortes[28].

Effets sur l'emploi

Une étude de 2019 du Journal of Political Economy analysant des données de différents pays montre que les baisses d'impôts sur les plus riches n'ont aucun effet ou seulement une faible influence sur le niveau d'emploi. L'étude montre une relation importante entre la baisse d'impôts sur les plus pauvres et la création d'emplois[29].

Une étude de 2020 menée par des chercheurs de la London School of Economics analyse les conséquences de baisses d'impôts sur les plus riches dans dix-huit pays membres de l'OCDE. Les résultats indiquent que ces baisses d'impôts n'ont eu aucun effet significatif sur l'emploi, ainsi que sur la croissance. Elles ont toutefois fait augmenter les inégalités[30].

Etudes sur le taux de ruissellement

Plusieurs études ont tenté de mesurer le taux de ruissellement en utilisant différentes méthodes et en se basant sur des données historiques :

- Une étude de 2017 de l'Institut de recherche sur les politiques économiques (IPP) a estimé que le taux de ruissellement de l'argent des 1 % les plus riches vers les 99 % les plus pauvres était de 0,1 %. Cela signifie que pour chaque 10 dollars supplémentaires gagnés par les 1 % les plus riches, les 99 % les plus pauvres ne recevraient qu'un centime supplémentaire[31].

- Une autre étude, publiée en 2018 par l'Institut Pew, a estimé que le taux de ruissellement était de 0,3 %. Cette étude a utilisé une définition large du ruissellement incluant des effets indirects de croissance économique, tels que la création d'emplois et l'augmentation des salaires[réf. souhaitée].

- En France, une étude de 2021 de l'Observatoire des inégalités a estimé que le taux de ruissellement était de 0,2 %. Cette étude a utilisé une définition similaire à celle de l'IPP[réf. souhaitée].

Remove ads

Notes et références

Annexes

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads