Timeline

Chat

Prospettiva

Giuramenti di Strasburgo

evento storico (14 febbraio 842) Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Remove ads

Con la denominazione giuramenti di Strasburgo si indica tradizionalmente una duplice formula di giuramento in lingua franco-romanza e germanica, contenuta nell’Historie filiorum Ludovicii Pii scritta da Nitardo, che crea un patto di alleanza fra Carlo il Calvo e Ludovico il Germanico.

Remove ads

Genesi dell'opera

Il 14 febbraio 842 i due fratelli Carlo il Calvo e Ludovico il Germanico si incontrarono a Strasburgo per giurarsi fedeltà reciproca e che nessuno dei due avrebbe stretto patti di alleanza con Lotario I (imperatore e fratello maggiore di Carlo e Ludovico). Questi giuramenti vennero pronunciati nella cattedrale della città.

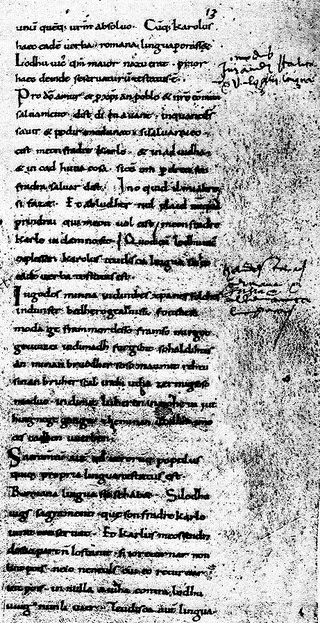

Il testo è giunto fino a noi grazie allo storico Nitardo che, all'interno della sua opera sui figli di Ludovico I il Pio, scritta in latino, trascrisse le formule dei giuramenti nelle lingue in cui vennero pronunciati: Carlo, di lingua proto-francese, giurò in alto-tedesco antico, mentre Ludovico, di lingua germanica, giurò nella lingua romanza del fratello. Questo avvenne affinché le truppe di entrambi i fratelli potessero comprendere i loro giuramenti. I rappresentanti dei due eserciti giurarono poi nelle rispettive lingue di non essere di nessun aiuto contro le truppe dell’altro fratello. La Storia di Nitardo è conservata in un unico manoscritto, esemplato nel 1000[1].

Remove ads

Testo

Riepilogo

Prospettiva

Le trascrizioni sono state adattate all'uso moderno, con lo scioglimento delle abbreviazioni e l'inserimento della punteggiatura e degli spazi fra le parole.

Remove ads

Contesto storico

Riepilogo

Prospettiva

L'anno 814 segna un punto di svolta nella storia dell'epoca: infatti con la morte di Carlo Magno vengono ridisegnati i confini e affidate alla sua discendenza le terre del regno. Il figlio di Carlo, Ludovico (che per la sua religiosità venne soprannominato il pio), ebbe diversi figli con due mogli. Tra tutti, con Ermengarda generò Lotario e Ludovico II, con Giuditta Carlo II.

L'imperatore Ludovico il Pio aveva suddiviso così l'impero tra i figli[2]:

- a Lotario, primogenito, furono conferiti il titolo di imperatore (che sanciva la sua superiorità sui fratelli) e il governo del cosiddetto Regno Franco Centrale, composto dall'Italia settentrionale, dalla Provenza, dalla Borgogna e dalla Lotaringia (comprendente le città di Metz e la città imperiale di Aquisgrana). Si trattava di una zona mista, specialmente per quanto riguarda la lingua e la cultura. Questo regno venne a sua volta diviso tra i suoi tre figli in Lotaringia, Borgogna (o Provenza) e Italia. A parte la riunificazione sotto Carlo il grosso, queste aree in seguito non furono più riunificate sotto un unico re.

- Ludovico II divenne re dei Franchi orientali, stanziati nell'area che diverrà il nucleo del Sacro Romano Impero (evolutosi poi nella moderna Germania) e che arriva fino al fiume Reno. È riconducibile a questo motivo (e alla lingua germanica parlata dai franchi orientali) l'appellativo germanico attribuito a Ludovico.

- a Carlo spettò la corona dei Franchi occidentali, di lingua romanza. Da quell'area, compresa fino al fiume Mosa, si sarebbe poi evoluta la moderna Francia.

Nell'anno 840 morì Ludovico il Pio e scoppiò il conflitto tra i tre fratelli, unici eredi del padre. Ludovico e Carlo si allearono contro Lotario, battuto a Fontenoy nel 841. Proprio nel contesto storico carolingio vede la luce il primo documento a noi giunto redatto intenzionalmente in volgare. Il 14 febbraio 842, presso Strasburgo, Ludovico il Germanico e Carlo il Calvo rinnovarono la loro alleanza contro il fratello Lotario.[3] Il loro giuramento fu scritto da un testimone oculare, lo storico Nitardo, cugino dei tre sovrani e abate laico di St. Riquier.

Nitardo scrive una cronaca, Historia filiorum Ludovici Pii (conservata in un manoscritto a Parigi, nella Biblioteca nazionale di Francia), e lo fa utilizzando un latino classicheggiante, in modo tale da dare autorità all'opera, perché all'epoca il volgare non aveva ancora dignità letteraria. Anche per il discorso dei sovrani con gli eserciti usa il latino, specificando, però, che il discorso fu pronunciato in volgare. I due fratelli, infatti, per essere sicuri di essere compresi dai soldati che assistevano alla solenne cerimonia, giurarono in lingua romanza (francese antico) e in lingua teotisca (alto tedesco antico) di sostenersi a vicenda e di non stringere alcuno accordo con Lotario, imperatore e fratello. Ciò testimonia l'esistenza di due aree linguistiche distinte, francese e tedesca, all’interno del mondo imperiale.

Quando Nitardo riporta i Giuramenti, invece, utilizza il volgare e ciò costituisce un evento di importanza storica, perché in Italia occorrerà attendere ancora 118 anni prima che venga redatto un documento scritto in volgare il Placito capuano del 960. L'opera di Nitardo è considerata una fonte narrativa, poiché i Capitolari carolingi non ammettevano l’uso del volgare, e la sua scelta, che corrisponde soprattutto ad un espediente retorico, è dunque una rivoluzione di sapore letterario.

Ludovico, siccome era il più anziano, pronunciò per primo in lingua francese il Giuramento di Strasburgo, ripetuto poi da Carlo in lingua tedesca. Il contenuto dei giuramenti impegnava i due fratelli a non stringere accordi con il fratello Lotario a scapito dell'altro. L'esercito, inoltre, si impegnava a non obbedire al re, qualora avesse rotto il giuramento. Da tale comportamento si coglie un fatto interessante, ossia che l’atto politico viene prima della fides vassallatica. Eccezionale è, dunque, la scelta di riportare le formule nelle lingue in cui erano pronunciate per innescare quel processo che porterà allo sviluppo di un’identità “nazionale", la quale si serve anche della lingua per distinguersi. Le accese lotte che ne derivarono terminarono nel 843 (l'anno dopo i Giuramenti), quando Lotario fu costretto da Carlo e Ludovico alla pace di Verdun.[4]

Remove ads

Osservazioni linguistiche

Riepilogo

Prospettiva

Fonetica

Vocalismo:

- amur: u per o forse nasconde il dittongo ou, tipico dell'a. fr. (da Ō tonica in sillaba libera), forse è dovuto al latino merovingico[5]

- savir, podir, dift: i per e, forse nasconde il dittongo ei, tipico dell'a. fr. (da Ē tonica in sillaba libera)[5]

- prindrai: i per e, forse per influenza del latino merovingio

- dift (da debet): b > v (spirantizzazione) > f (assordamento); cfr. a. fr. deit, fr. doit (f > t, assimilazione e semplificazione)[5]

- fradre, fradra (da fratem), salvar (da salvare): assente la trasformazione in e di A tonica in sillaba libera, caratteristica dell'a. fr., con a / e epitetiche (cfr. sendra)[5]

- atone finali latine in parte conservate: poblo (da populum), nostro (da nostrum), karlo (da karolum, accusativo / karlo, dativo)

- cadute invece in christian (da christianum), sagrament (da sacramentum)[5]

- monottongamento del dittongo AU: cosa (da causam)[6]

- aggiunta di vocali d’appoggio per semplificare la pronuncia di nessi consonantici ottenuti tramite caduta delle vocali finali: poblo, fradra[6]

Consonantismo:

- Lenizione: poblo (da populum), fradre (da fratem), savir (da sapere), podir (da *potere), avant (da *abante, cioè ab + ante), aiudha (da *aiuda da adiuta), cadhuna (da *caduna da *catuna, cioè katà + unam)

- evoluzione nesso consonantico CT e C_T: dreit (da directum), plaid (da placitum); rientra nei fenomeni di palatalizzazione (innalzamento dell'articolazione verso il palato): factum > fr. fait, sp. hecho

- assenza di palatalizzazione di [k] + [a]?: cosa (da causam)

- il soggetto della prima persona singolare, ego in latino, nel giuramento pronunciato dall'esercito di Carlo in volgare antico francese, una volta diviene io ed una seconda eo

Morfosintassi

- Genitivo oggettivo apreposizionale deo, tipico delle lingue antiche

- Costruzione impersonale con om (da homo), cfr. fr. on

- Presenza del pronome soggetto di 3° pers. sing. il (da ille)[5]

- Presenza dell'aggettivo dimostrativo: cist (neoformazione romanza sulla base di ecce + il dimostrativo latino iste, it. codesto)

- Presenza del futuro organico romanzo: salvarai, prindrai > grammaticalizzazione della perifrasi dell'infinitivo lat. volg. + habeo (indicativo presente del verbo habere ‘avere’) in sostituzione dell'antico futuro latino (ma cfr. er da ero, lat. classico; it. sarò): salvare + habeo > salvarai, pre(he)ndere + habeo > prindrai[5]

Lessico

Presenza di volgarismi:

- di (da dies) Nota: denota una non completa evoluzione linguistica, in quanto il francese moderno ricava la parola jour a partire dal francese diurnum, avente maggiore consistenza del corpo fonetico.

- dunat (da donat) Nota: si identifica un cambiamento a livello semantico del lemma, che dal significato latino di donare passa a identificare l’atto del dare.

- avant (da ab + ante)

- cist (da ecce + istud)

- aiudha (da *aiuta)[7]

- neuls (da nec + ullus)[7]

- cadhuna (da katà + unam)[7]

- cosa (da causa nel senso di negotium)

- om (da homo), pronome impersonale 'si', derivato dal sostantivo comune 'uomo, persona'

- altresì (da aliter + sic)

- ab (da apud)

- vol (da volere), sostantivo

- int (da Inde)[5]

- sendra (da *senr da senior). Nota: la d è consonante omorganica (condivide punto di articolazione con la precedente e la successiva) che si sviluppa spontaneamente nella pronuncia del nesso consonantico (epentesi). La a non è etimologica ma vocale di appoggio (solitamente rappresentata da e) aggiunta per l'articolazione del nesso consonantico in posizione finale (epitesi).

- iv (da Ibi)

- lo•stanit (da illum se tenet) Nota: -s forse riflessivo enclitico abbreviato, forse derivante da ipsu, usato come rafforzativo di illum

- er (antico futuro sintetico latino, conservato per il verbo essere)

Remove ads

Criteri di edizione del testo

Note

Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads