Timeline

Chat

Prospettiva

Horti Liciniani

Giardini della Roma antica Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Remove ads

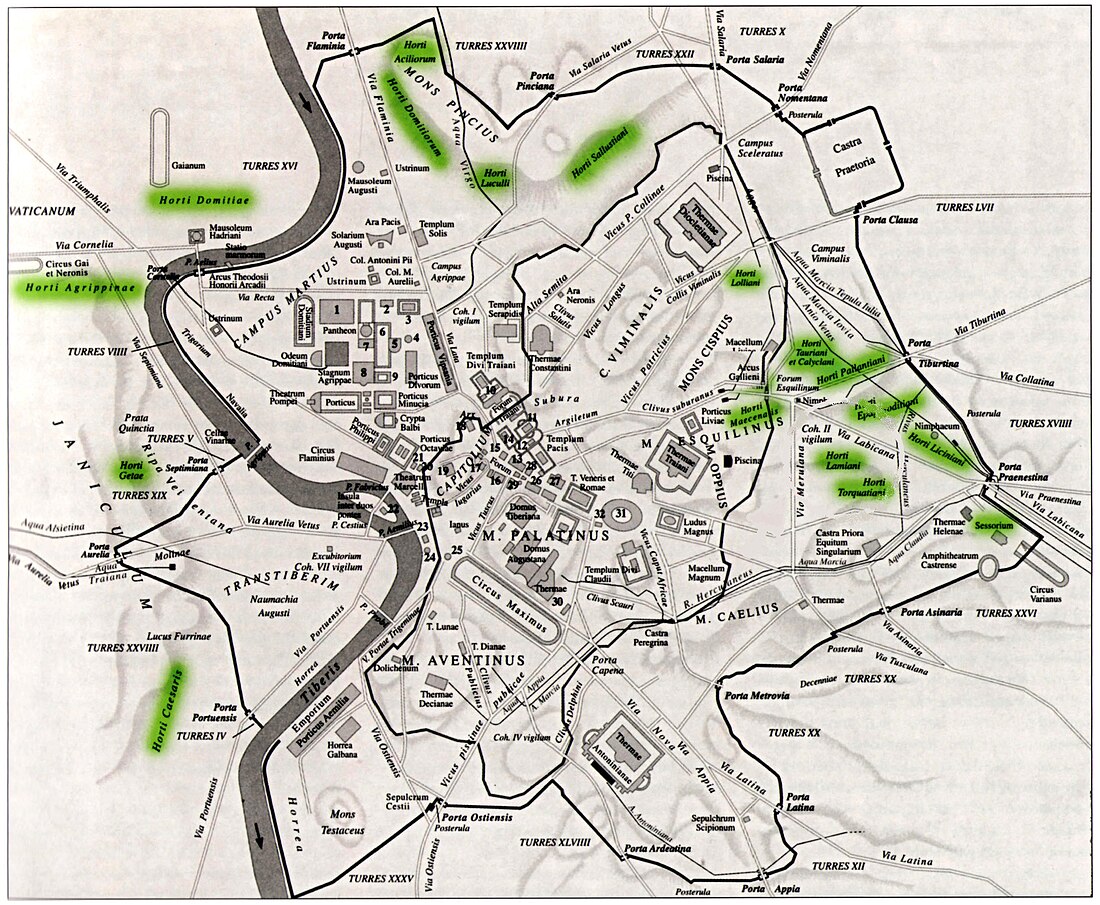

Gli Horti Liciniani erano dei giardini situati a Roma sul colle Esquilino[1], tra la via Labicana e la via Prenestina, a ridosso delle Mura aureliane. Confinavano a nord con gli Horti Tauriani e ad ovest con gli Horti Pallantiani e gli Horti Epaphroditiani.

Remove ads

Storia

Riepilogo

Prospettiva

Essi presero il nome dalla gens Licinia che li possedeva. Nel III secolo furono di proprietà dell'imperatore Licinio Gallieno[2] (253-268), che li mise in comunicazione con i vicini Horti Tauriani e vi realizzò una lussuosa residenza imperiale extraurbana, ricordata come Palatium Licinianum in documenti del IV e V secolo[3], da localizzarsi presso la chiesa di Santa Bibiana. Doveva trattarsi di un complesso di edifici che permetteva all'imperatore di ospitare l'intera corte e che comprendeva sale per banchetti e piscine[4].

Nella zona sommitale degli horti Gallieno progettò di erigere una statua colossale raffigurante se stesso nelle vesti del Dio Sole invitto, ma l'opera non fu mai portata a termine[5].

Le fonti letterarie antiche non consentono di definire con esattezza i confini topografici di questi horti e gli edifici che ne facevano parte, per cui è fondamentale, come già rilevava Rodolfo Lanciani, la testimonianza offerta dalle "Memorie medievali" riguardanti la zona. Sotto il pontificato di Urbano VIII (1623-1644) le prerogative archeologiche dell'area e la sua rilevanza furono, infatti, confermate dal ritrovamento del sepolcreto dei liberti Liciniani, avvenuto presso la chiesa di Santa Bibiana[6]. Aldo Manuzio, inoltre, vi trascrisse l'epigrafe di un architetto[7], tale Alexander, vista "in via publica ad d. Crucis in Hierusalem".

I giardini dovettero mantenere a lungo la proprietà imperiale e la loro destinazione d'uso, se nel primo ventennio del IV secolo vi sorse il cosiddetto tempio di Minerva Medica, un ninfeo o ambiente termale che, con i suoi annessi solo in minima parte conservati, doveva essere utilizzato per funzioni di rappresentanza e di svago all'interno del complesso (specus aestivus).

Allo stesso periodo e al complesso di questi horti è generalmente attribuito un grande mosaico pavimentale con scene di caccia[8], rinvenuto nel 1903-1904 durante lavori sulla scarpata ferroviaria presso la chiesa di Santa Bibiana[9]. Esso apparteneva ad una struttura porticata, la cui datazione confermerebbe per gli Horti Liciniani una grandiosa fase costruttiva successiva a quella del periodo di Gallieno[10].

Nell'area sono stati rinvenuti vari reperti artistici e statue a partire dal XVI secolo, come attestano Pirro Ligorio[11] e Flaminio Vacca[12], a conferma del vasto corredo decorativo che doveva caratterizzare gli Horti Liciniani.

La tumultuosa espansione edilizia per la realizzazione del nuovo quartiere Esquilino, che ha consentito tra il 1875 ed il 1878 qualche notevole ritrovamento, ha in seguito reso impossibili ulteriori indagini archeologiche estensive. Tra i reperti recuperati in tale frangente vanno ricordati un busto di Manlia Scantilla[13], moglie dell'imperatore Didio Giuliano, alcuni capitelli con colonne e rilievi bacchici, un rilievo con la "fucina di Vulcano" e due splendide statue di magistrati[14][15] nell'atto di lanciare la mappa per dare inizio alle gare nel Circo, ora ai Musei Capitolini (Palazzo dei Conservatori).

Remove ads

Galleria d'immagini

Oggi alla Centrale Montemartini:

- Statua di fanciulla seduta in marmo pentelico, copia di età adrianea da un originale della scuola di Lisippo o creazione romana, rinvenuta nel 1879 presso il tempio di Minerva Medica

- Mosaico con scene di caccia rinvenuto presso la chiesa di Santa Bibiana

- Statua di Dioniso con pantera, in marmo pentelico, scoperta nel 1879 presso il ninfeo degli Horti Liciniani

Note

Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads