Timeline

Chat

Prospettiva

Sistema nervoso centrale

porzione del sistema nervoso, costituita generalmente da encefalo e midollo spinale Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Remove ads

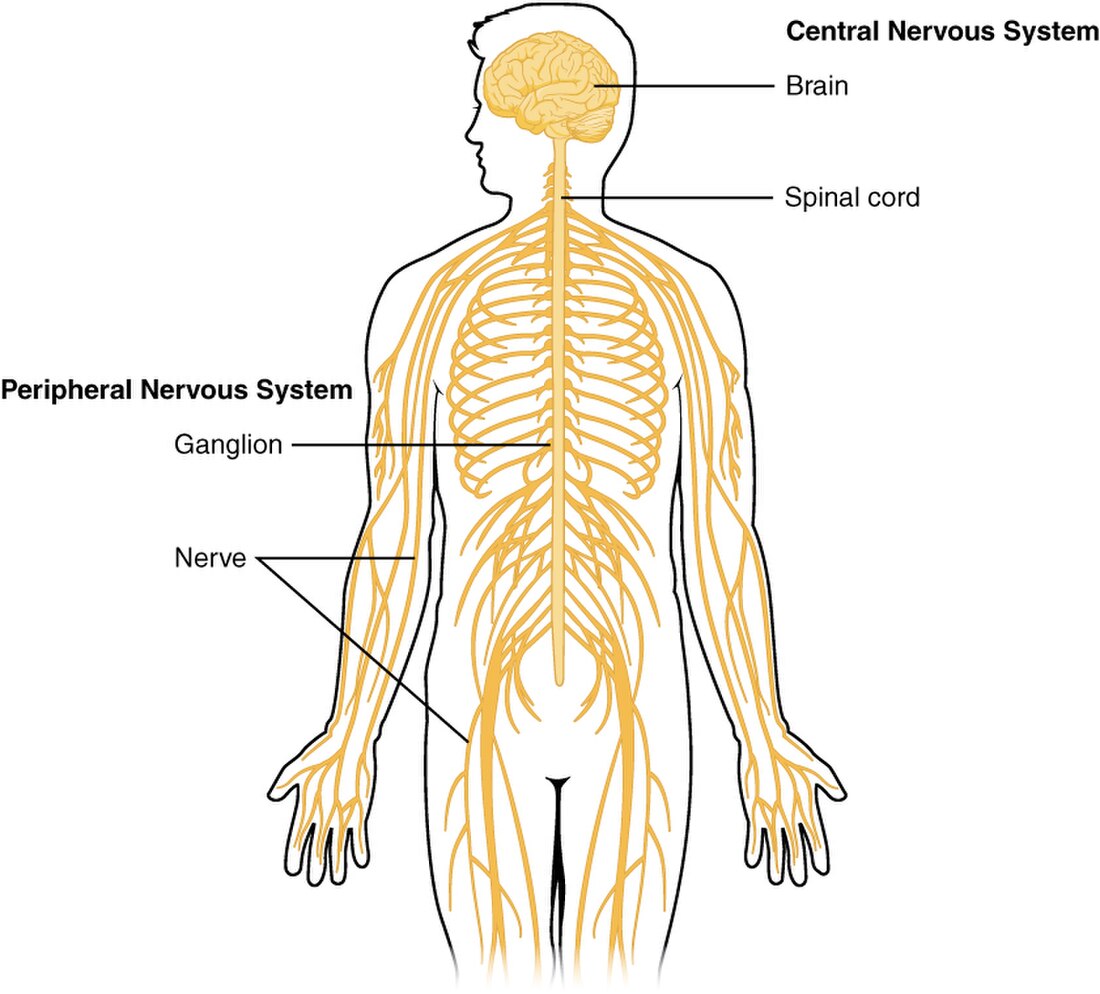

Il sistema nervoso centrale (SNC), o nevrasse, è la parte del sistema nervoso costituita dal cervello, dall'encefalo, dal midollo spinale, dalla retina, dal nervo ottico, i nervi olfattivi e l'epiteliio olfattivo.[1][2][3]

Remove ads

Disposizione e rapporti

Riepilogo

Prospettiva

Nei cordati è situato all'interno della cavità dorsale mentre nei bilateri protostomi, in generale decorre ventralmente. Solo artropodi, cefalopodi e vertebrati hanno un vero cervello, mentre esistono strutture precursori in onicofori, gasteropodi e anfiossi.[4]

Si può idealmente suddividere, in alcuni gruppi tassonomici, in encefalo o cerebro, posto nell'estremità cefalica e in una parte somatica che si prolunga in direzione caudale come il midollo spinale, situato nel canale vertebrale, nel caso dei vertebrati o le catene gangliari in altri gruppi.[4]

Il sistema nervoso centrale dei vertebrati è contenuto nella cavità dorsale del corpo:[5]

- il cervello è situato nella cavità cranica, all'interno del cranio,

- il midollo spinale è racchiuso nel canale spinale, all'interno delle vertebre.

All'interno del SNC, lo spazio tra i neuroni è riempito da un gran numero di cellule non nervose di supporto, chiamate neuroglia o cellule della glia (dal greco “colla”).[6]

Vascolarizzazione e innervazione

Durante l’embriogenesi umana, la vascolarizzazione del SNC inizia precocemente, intorno al 21° giorno post-fertilizzazione, prima della chiusura del tubo neurale. Le arterie carotidee interne e la vena cubitale mediana si formano entro il CS13, mentre il poligono di Willis è completamente distinguibile entro il CS21.[7]

Parallelamente, si sviluppa il plesso vascolare perineurale (PNVP), indotto da gradienti di VEGF-A provenienti dal tubo neurale. Emangioblasti CD34+ migrano dal mesoderma e formano “isole di sangue”, che si fondono in progenitori endoteliali CD31+ attraverso vasculogenesi e rimodellamento angiogenico.[7]

L’invasione del tubo neurale da parte del PNVP avviene tramite perforazione della membrana gliale esterna (EGLM), con crescita radiale dei capillari lungo i progenitori neurali. Questi vasi acquisiscono progressivamente proprietà simili alla barriera emato-encefalica (BBB), inclusa la regolazione selettiva del trasporto di soluti e la formazione di giunzioni intercellulari.[7]

Ogni regione del SNC presenta caratteristiche vascolari specifiche:[7]

- il telencefalo è vascolarizzato sia dal PNVP che dal plesso periventricolare (PVP), con ipotesi multiple sulla sua origine. I vasi del PVP mostrano una distinta espressione genica, correlata alla neurogenesi e alla migrazione neuronale;

- nella retina la vascolarizzazione inizia con il choriocapillaris e il sistema ialoideo. La vasculogenesi retinica interna si avvia intorno alla 14ª settimana gestazionale, con angioblasti CD39+ e precursori endoteliali che migrano dal disco ottico;

- studi murini indicano che nel mesencefalo si verifica una progressione vascolare da ventrale a dorsale e da rostrale a caudale con coinvolgimento del PNVP e del PVP. Le arterie principali derivano dal poligono di Willis;

- nel rombencefalo e nel cervelletto la vascolarizzazione inizia con sprouting radiale dal PNVP, formando un plesso subventricolare. Le arterie basalire (BA) e vertebrale (VA) forniscono il sangue al cervelletto con ramificazioni distinte come l'arteria cerebellare superiore, l'arteria cerebellare antero inferiore e l'arteria cerebellare infero posteriore.

Remove ads

Struttura

Derivazione embriologica

Riepilogo

Prospettiva

Negli esseri umani e in altri vertebrati, il sistema nervoso centrale deriva dalla piastra neurale, una zona paramediana ispessita e allungata dello strato germinale esterno o ectoderma.[8]

L'ectoderma ai margini laterali della piastra neurale forma bilateralmente una struttura nastriforme, la cresta neurale primitiva, che divide l'ectoderma neurale primitivo dall'ectoderma primitivo somatico.[8]

Con la crescita della piastra neurale, i suoi margini laterali si sollevano a formare le pieghe neurali, mentre la regione mediana s'insolca a formare la doccia neurale. Nelle successive fasi dello sviluppo la doccia neurale si approfondisce e le pieghe neurali si avvicinano fino a fondersi sulla linea mediana formando il tubo neurale.[8]

Quando i lembi della doccia neurale si avvicinano trascinano l'adiacente ectoderma somatico e, a processo di fusione completato, sul piano mediano si fondono entrambi gli ectodermi. Come risultato l'ectoderma neurale si stacca completamente dall'ectoderma somatico formando un tubo neurale in profondità.[8]

Con la chiusura del tubo neurale, le cellule dei primordi bilaterali della cresta neurale si separano e migrano nello spazio tra la superficie dorsale del tubo neurale e l'ectoderma sovrastante. Un parte delle cellule della cresta neurale si aggrega a formare i gangli sensoriali dei nervi cranici e delle radici dorsali spinali.[8]

La chiusura della doccia neurale origina in più punti ai diversi livelli dei primordi del prosencefalo, del mesencefalo e del midollo spinale cervicale, per poi procedere in direzione rostrale e caudale. Le aperture temporanee a entrambi i poli del tubo neurale che si chiude sono definite neuropori caudale e rostrale.[8]

Il neuroporo rostrale si chiude circa 30 giorni dopo il concepimento, mentre quello caudale dopo solo un giorno. La trasformazione della piastra neurale nel tubo neurale prende il nome di neurulazione primaria, mentre Il processo attraverso cui si forma una struttura neurale cava senza il diretto coinvolgimento dell'ectoderma e senza la fase intermedia è noto come neurulazione secondaria.[8]

È noto che la parte più caudale del midollo spinale ha origine da una corda compatta di cellule che si trasforma in un tubo cavo mediante un processo di cavitazione. Il tubo neurale primitivo si suddivide in:[8]

- placca del pavimento

- placca del tetto

- placche laterali

Queste placche delimitano una cavità ventricolare a fessura ripiena di fluido. Le placche del pavimento e del tetto sono costituite da un singolo strato di cellule epiteliali, mentre quelle laterali s'ispessiscono velocemente. Da queste strutture hanno origine le varie parti dell'encefalo e del midollo spinale differenziate in senso neurale. Un solco ventrale longitudinale si sviluppa per gran parte della lunghezza del tubo neurale. Questa doccia, chiamata solco limitante di His, divide le placche laterali da ciascun lato in una lamina basale ventrale e una lamina alare dorsale.[8]

Istogenesi

La placca neurale e il tubo neurale primitivo sono formati da un singolo strato di cellule colonnari che prende il nome di neuroepitelio. Man mano che questo strato s'ispessisce assume gradualmente l'aspetto di un epitelio pseudostratificato in cui le figure mitotiche si trovano esclusivamente lungo la superficie ventricolare.[8]

La parete del tubo neurale primitivo è composta da un singolo tipo di cellule epiteliali a diversi stadi di sviluppo mitotico. Gli elementi a riposo occupano la parte superficiale e i nuclei degli elementi che vanno incontro a divisione si spostano verso la superficie ventricolare. Al termine della migrazione, il processo periferico della cellula perde il contatto con la superficie esterna e si ritrae. La cellula assume un aspetto sferico e si divide in due cellule figlie ciascuna delle quali produce un nuovo processo periferico e i loro nuclei si allontanano dal ventricolo.[8]

Ad un certo punto dello sviluppo i nuclei delle cellule neuroepiteliali si ritraggono dalla zona più superficiale del tubo neurale e la parete si divide in una zona esterna anucleare e una zona interna nucleare. La prima prende il nome di strato marginale e risulta per un certo tempo costituita solamente dai processi citoplasmatici esterni delle cellule neuroepiteliali, ma viene subito invasa dai processi assionali dei neuroblasti in maturazione.[8]

La zona interna prende invece il nome di strato della matrice o zona ventricolare. Essa contiene nuclei densamente addossati di una popolazione cellulare morfologicamente omogenea che rappresenta i precursori di tutti gli elementi neuronali e macrogliali del sistema nervoso centrale. Si può suddividere in tre zone:[8]

- zona M o mitotica

- zona I o intermedia

- zona S o zona di sintesi

Per un certo periodo lo strato della matrice rappresenta un compartimento esclusivamente proliferativo con una prima fase in cui si verifica un aumento della superficie e dello spessore del tubo (periodo di divisione simmetrica) a cui segue un periodo di divisione asimmetrica in cui una delle cellule figlie esce dal ciclo mitotico e migra all'esterno. Questi elementi post-mitotici, o neuroblasti, formano un terzo compartimento detto strato del mantello posto tra lo strato marginale e quello della matrice.[8]

Tutti e tre gli strati sono chiaramente distinguibili in tutte le parti delle placche laterali del tubo neurale. Durante lo sviluppo, nell'encefalo sono presenti anche altri due compartimenti proliferativi:[8]

- la zona subventricolare, strato subependimale o placca cellulare, presente solo nelle pareti laterale e basale del telencefalo dei mammiferi, si sviluppa alla giunzione della zona della matrice e lo strato del mantello, persiste dopo la nascita e, in maniera vestigiale, anche nella vecchiaia. I suoi elementi si dividono in situ e non mostrano migrazione nucleare. Origina classi speciali di neuroni e tutti i tipi di elementi macrogliali.

- lo strato germinale esterno, o strato granulare esterno, risulta confinato al cervelletto e si sviluppa dalla matrice ventricolare nella parte rostrale del labbro rombico, una zona germinale ispessita nella lamina alare romboencefalica adiacente all'inserzione del tetto del quarto ventricolo. Questo strato si espande per migrazione tangenziale sull'intera superficie esterna dell'abbozzo cerebellare per infine migrare nello strato granulare della cortex cerebellare.

Genetica

I geni coinvolti nella regolazione dello sviluppo del SNC sono spesso espressi in regioni specifiche. I confini delle loro aree di espressione spesso coincidono con quelli delle unità morfologiche.[8]

Remove ads

Funzione

Le funzioni del SNC includono la ricezione, l'elaborazione e la risposta alle informazioni sensoriali. Il cervello è responsabile delle risposte, della percezione sensoriale, del movimento, delle emozioni, della comunicazione, dell’elaborazione del pensiero e della memoria. Il midollo spinale ha la funzione di trasmettere comandi motori dal cervello al corpo e inviare informazioni sensoriali dagli organi di senso al cervello.[1]

Remove ads

Patologia

Riepilogo

Prospettiva

Molte condizioni neurologiche colpiscono il sistema nervoso centrale. Esse variano notevolmente per portata, impatto e natura degli effetti. Alcune patologie possono causare un progressivo deterioramento del movimento, come nel caso del morbo di Parkinson. La malattia di Huntington e l’emiballismo provocano movimenti eccessivi, insieme ad altri sintomi.[9]

La demielinizzazione nella sclerosi multipla può causare attacchi acuti e, nel tempo, una degradazione cronica delle funzioni. Altre condizioni possono compromettere la cognizione, come accade nelle varie forme di demenza. L’epilessia può provocare eccitazione incontrollata. Le cefalee spesso compromettono la funzionalità quotidiana dei pazienti. I traumi possono causare plegia o paresi e determinare una vasta gamma di deficit, a seconda della localizzazione e dell’estensione della lesione.[9]

Le leucoencefalopatie sono state definite come tutti i disturbi con anomalie della sostanza bianca del sistema nervoso centrale (CNS WMAs), sia di origine acquisita che genetica. Le leucoencefalopatie con un difetto genetico sottostante sono state denominate leucoencefalopatie genetiche (gLE). Il termine leucodistrofie (LD) è utilizzato per una sottoclasse di leucoencefalopatie genetiche caratterizzate da una patologia primaria delle cellule gliali e della guaina mielinica, con eziologia variabile, in cui può emergere una patologia assonale secondaria con la progressione della malattia.[10][11]

Remove ads

Chirurgia

Note

Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads