トップQs

タイムライン

チャット

視点

おとめ座W星

ウィキペディアから

Remove ads

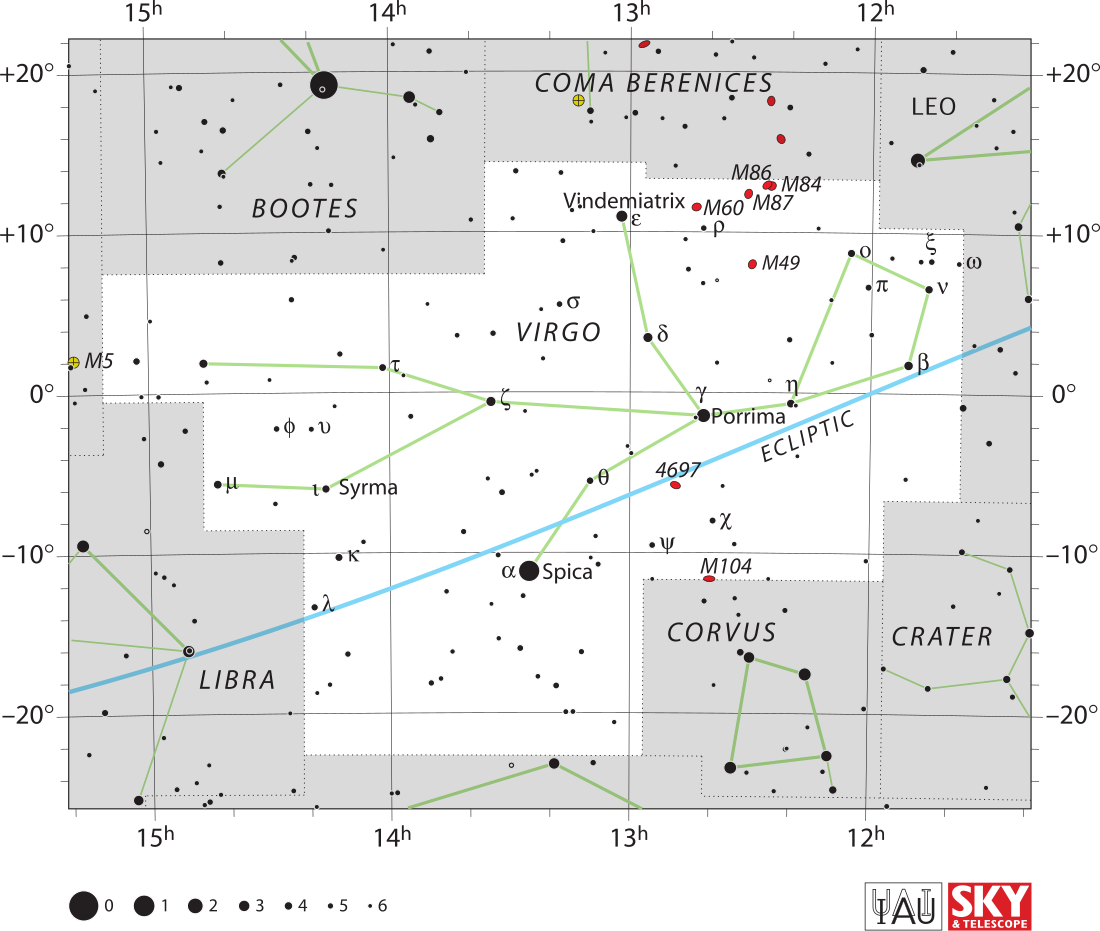

おとめ座W星 (W Virginis, W Vir) は、地球から見ておとめ座の方向約6900光年の距離にある脈動変光星。広義のセファイド変光星の分類の1つである「おとめ座W型変光星」のプロトタイプとされており[6]、約17日の周期で9.46等から10.75等の振幅で変光する[2]。

Remove ads

物理的特徴

おとめ座W星全体が膨張と収縮を繰り返すことで表面温度と光度が変動するため、スペクトルもF0からG0の範囲で変動している[2]。収縮時は約22太陽半径 (R☉) 、膨張時は約52 R☉と太陽に比べて非常に大きい星だが[4]、質量は約0.4太陽質量 (M☉) と非常に軽く表面重力が大変小さいため、光度階級では超巨星に分類されている[1]。

恒星進化の過程の最終段階である漸近巨星分枝 (AGB) の段階にある。「ヘリウム殻フラッシュ」と呼ばれる、炭素と酸素からなる中心核を取り巻くヘリウム燃焼殻でのヘリウム核融合の暴走によって一時的に半径が縮小、表面温度が上昇しており、ヘルツシュプルング・ラッセル図(HR図)上では「セファイド不安定帯」と呼ばれる領域に移動している[7]。

おとめ座W星をプロトタイプとする脈動変光星の分類「おとめ座W型変光星 (W Virginis type, W Vir variable, 略称CWA)」は、「種族II」と呼ばれる金属量が少なく古い恒星の脈動変光星で、「種族I」の若い変光星である「古典的セファイド」と区別して「タイプIIセファイド」とも呼ばれる。変光周期は0.8-35日、変光の振幅は0.3-1.2等。古典的セファイドとは異なる周期-光度関係を持ち、同じ変光周期の古典的セファイドに比べると0.7-2.0等級程度暗い[6]。また、銀河平面近くにある古典的セファイドと異なり、球状星団の中や銀緯の高い領域に観測される[6]。

Remove ads

研究史

おとめ座W星は、マンハイム天文台の台長エドゥアルト・シェーンフェルトによって1866年4月に発見された[8]。1903年、イギリスの天文学者アグネス・クラークによってアルゴルのような食変光星とは異なるタイプの変光星の分類として「セファイド (Cepheid)」が提唱されると、おとめ座W星もセファイド変光星に分類され、特に興味深い天体として研究対象とされるようになった[9][10]。

1908年にヘンリエッタ・スワン・リービットによってセファイド変光星の変光周期と光度に相関関係、いわゆる「周期-光度関係」が成立することが示される[11]と、アイナー・ヘルツシュプルングによって宇宙の距離の測定に応用されるようになり[12]、セファイド変光星は宇宙の距離梯子として使われるようになった。1930年代には、A型からK型の範囲のスペクトルを持つ脈動変光星は一括して「セファイド」とされ、1つの周期-光度関係で説明されるものと考えられていた。しかし、1944年にウォルター・バーデによるアンドロメダ銀河とその伴銀河M32、NGC 205の変光星の研究によって、星には異なる特徴を持つ2つの種族があることが示され[13]、セファイドにも異なる周期-光度関係を持つ2つのグループが存在することがわかった。1つのグループは銀河平面近くに分布しており、もう1つのグループは球状星団や銀河平面から離れた銀緯の高い領域に分布していた。

おとめ座W星は、銀緯57.6°と天の川銀河の銀河平面から大きく離れた位置にあることから、後者のグループに属するセファイド変光星として研究の対象とされた[14]。また、ホルトン・アープの球状星団中にある1日を超える変光周期を持つセファイド変光星の研究によって、これらの星の光度曲線に、極大光度前後が平らで減光時には「ハンプ (英: hump)」と呼ばれるこぶ状の変化があるなど、おとめ座W星と共通の特徴が見られることがわかった[15]。そのため、このような特徴を持つ変光星はまとめて「おとめ座W型変光星」と呼ばれることとなった。

Remove ads

脚注

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads