トップQs

タイムライン

チャット

視点

からす座イータ星

からす座の恒星 ウィキペディアから

Remove ads

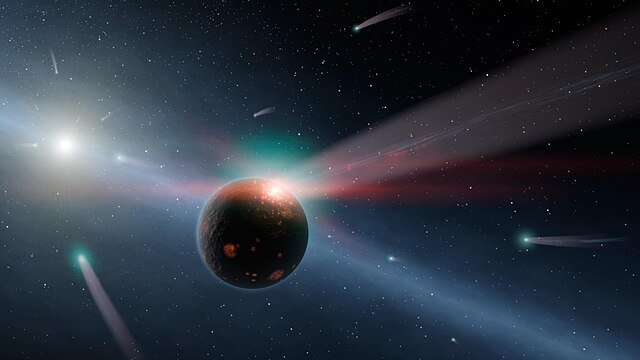

からす座η星(からすざイータせい、η Corvi、η Cor)は、からす座で6番目に明るくみえる恒星で、F型主系列星である。2つの残骸円盤が、恒星を取り巻いているのが検出されており、内側の温度がやや高いものは数AU、外側のものは150AUくらいの半径があるとみられる。

Remove ads

特徴

からす座η星の年齢は、14億年程度と推定される[6]。鉄やその他の重元素の存在量は、ほぼ太陽程度である[11]。自転速度の下限は、92km/sと推定され、これは太陽の自転速度の46倍にも相当する[8][12]。スペクトル型がF2Vの黄白色の主系列星で、表面温度は6,900Kと推定される[9][7]。質量は太陽の1.4倍、光度は太陽の約5倍である[6][7]。太陽系からは約58.6光年離れた位置にある[3]。

星周構造

要約

視点

IRAS衛星の観測から、からす座η星に、恒星自身のスペクトル型から予測される赤外線放射よりも強い赤外線、つまり赤外超過が検出され、恒星の周りに星周塵でできた星周円盤が存在することが示唆された[13]。

一方、JCMTによるサブミリ波での観測で、恒星の周りに大量に存在する低温の星周塵からの放射を、空間的に分解することに成功。半径がおよそ150AUの環状構造で、半径100AUより内側は空洞となっている残骸円盤が存在することが、はっきりした[14]。内側の塵が少ない領域は、惑星の存在によって塵粒子が一掃された可能性も考えられる。外円盤は、ALMAでも観測が行われており、円盤の幅は70AUくらいあることがわかった[15]。円盤に含まれる塵の質量は、地球質量の2%程度、温度は40K程度と見積もられている[16][15]。

また、スピッツァー宇宙望遠鏡による観測から、中間赤外線でも赤外超過が非常に強く、それも中心星にかなり近いところから、赤外線が放射されていることが明らかになった[17][18]。この暖かい塵による放射は、中心星から数AU以内、或いは更に近くにある残骸円盤から出ていると考えられる[19]。更に、ハーシェル宇宙望遠鏡による観測で、外側の円盤と内側の円盤がはっきりと分離していることが明らかとなり、地上の大望遠鏡を用いた赤外干渉計による観測では、内側の円盤が1AU以内の中心星にとても近い領域にあることも示唆されている[16][20][7]。円盤に含まれる塵の質量は、地球質量の100万分の1以上、温度は400K程度と見積もられている[6][16]。

からす座η星系は、年齢が10億年以上と若くないのに対し、からす座η星で観測されている星周塵の寿命は、桁違いに短いため、何らかの仕組みで塵が補充されているものと考えられる。

外側の低温の塵は、ポインティング・ロバートソン効果によって、2000万年もすれば中心星まで落下してしまう。にもかかわらず塵が存在しているのは、塵の円盤と同じ領域に存在する微惑星が、衝突を繰り返して細かく砕け、塵となって補充されているためと考えられる[14][7]。この領域に、合計で地球質量の20倍程度の微惑星が存在すれば、10億年円盤を維持できるとする計算もある。

内側に位置する暖かい塵は、中心星からの放射圧によって散逸してしまうまでの寿命が、外側の塵より更に短い。からす座η星における中間赤外超過から推定される、内側の残骸円盤からの放射は、太陽系における黄道光の1,800倍にも及ぶと推定され、これ程大量の塵が、年齢10億年に達する主系列星のごく近傍に存在する例は、極めてまれである[21]。

内円盤の起源

中心星近くから強い中間赤外線が放射される理由を説明する理論として、様々なものが提唱されており、中には、細長い楕円軌道をとる微惑星群が中心星近くで衝突を起こしたとするものや、惑星同士のジャイアント・インパクト、小惑星帯での大規模衝突など、可能性が低そうなものも存在する[15]。

中間赤外スペクトルには、天体衝突が原因と考えられる二酸化ケイ素や、高温の炭素質の塵に加えて、彗星によくみられる、水や炭素が豊富な始原的物質の成分も現れている。例えば、からす座η星の周りで検出された水の量は、地球の全海水量の0.03%以上になる。このことから推測するに、星系の外縁部で形成された、星形成初期の姿をとどめ、氷の豊富な天体が、何らかの物理過程によって中心星近くまで移動させられ、そこで衝突を起こした可能性が高いと考えられる[8][6]。

そのような、外縁天体を内側へ誘導する物理過程としては、ポインティング・ロバートソン効果や、惑星による散乱があるが、ポインティング・ロバートソン効果によって外側の塵が移動してきただけでは、内側の大量の塵を説明することはできないため、未発見の惑星が存在することが期待される[6][15]。

惑星が存在するとして、中心星近くまで塵をもたらす筋書きとして、もっともらしいと考えられるものは、3つある[15]。

- 太陽系の後期重爆撃期に相当するような不安定期を経て、彗星のような天体が内側へ移動してきた。

- 惑星の重力によって、外円盤の塵粒子や氷の粒が散乱され、移動してきた。

- 惑星の重力によって、星系外縁の微惑星が散乱され、内惑星と衝突して残骸を散布した。

内円盤の塵の質量は、後期重爆撃期に地球へ降り注いだとされる物質の全質量に近い[6]。そのため、からす座η星は、太陽系の後期重爆撃期について理解を深めるための材料として、格好の観測対象とされる[20]。

また、外縁の物質を内側へ散乱させた惑星の存在についても推定が進められており、外円盤内縁の半径からして、質量が地球の3倍から30倍くらいの惑星が、半径75から100AU、離心率0.08以下の円に近い軌道を公転している可能性がある[15]。

Remove ads

名称

中国では、からす座η星は、「天の車の左側の輪止めの軸くさび」であることを意味する、左轄(拼音: )と呼ばれる星官を、単独で形成している[23]。左轄を西洋風に表記すると、Tso Heaとなるが、アメリカのアマチュア博物学者アレンは、"Tso Hea"をからす座β星に充て、からす座γ星、からす座δ星、からす座η星を含むものと紹介している[24]。

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads