トップQs

タイムライン

チャット

視点

はくちょう座X領域

ウィキペディアから

Remove ads

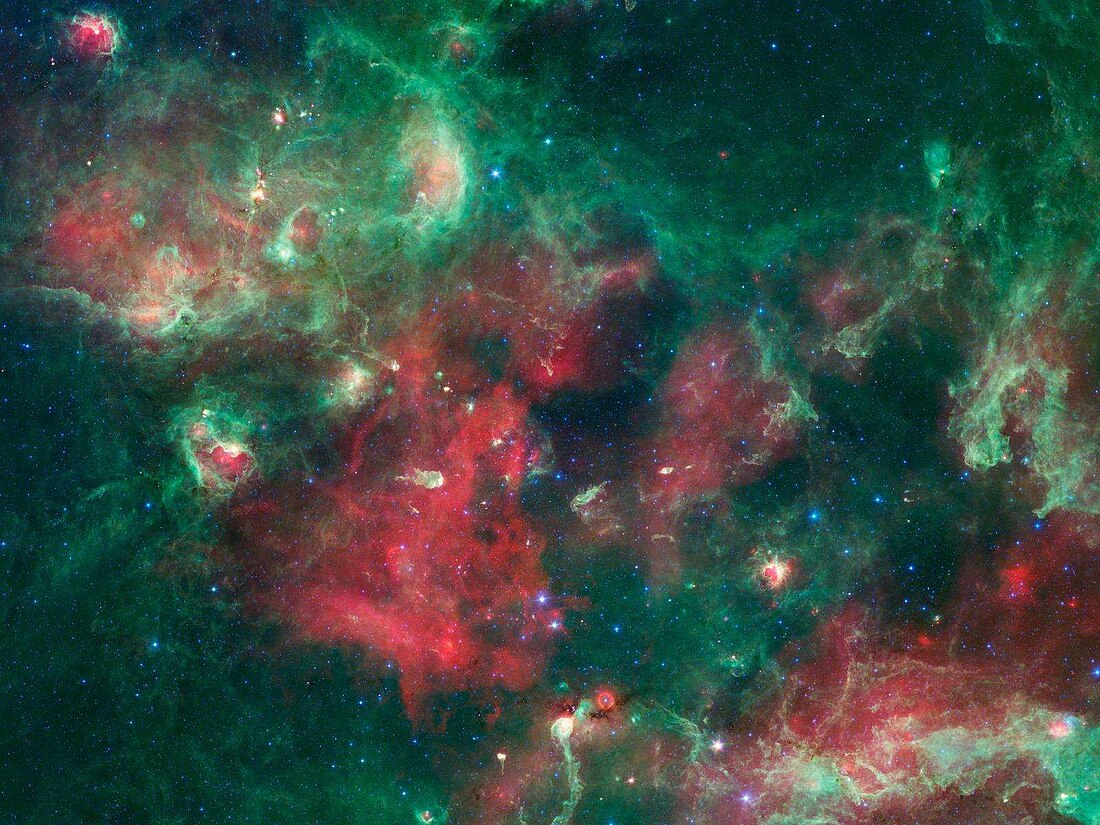

はくちょう座X領域(英: Cygnus X Region, Cygnus-X)は、はくちょう座の方向に太陽系から約4,600光年(1.4 キロパーセク)離れた場所に位置する巨大な星形成領域である[3][4]。1950年代に強力な電波源として発見された[5]。暗黒星雲である北の石炭袋の背後に位置するため、可視光以外の電磁波(例えば赤外線)での観測が適している[3]。

Remove ads

概要

1952年、物理学者のジャック・ピディントンとハリー・クライブ・ミネットは、はくちょう座の方向に二つの電波源を観測したことを発表[1]。一方は既に知られていたはくちょう座Aであり、もう一方を広がりは限定的だが拡散した電波源である「はくちょう座X」と名付けた[1][3]。その後、多くの電波サーベイがおこなわれ、HII領域や超新星残骸が検出された[3]。2011年、フェルミガンマ線宇宙望遠鏡の観測によって、この領域内でのガンマ線放射が明らかになった[5]。その後、欧州宇宙機関(ESA)のハーシェル宇宙望遠鏡が赤外線で鮮明にとらえ、その画像が2012年5月10日に公開された[6]。また、NASAのスピッツァー宇宙望遠鏡による赤外線観測によってこの地域の詳細な構造が明らかになっている。

2等星のγ星を含むおよそ7°×7°の領域(ちょうど北の石炭袋の背後)に広がる銀河系内で最大級の、星形成がおこなわれている分子雲の複合体であり、太陽クラスの約200万個分の物質を含む[4][5][7]。この領域は、北部領域と南部領域に分けられ、北部領域は塵とガスによるフィラメント状の構造を持ち、DR21やW75Nなどの代表的な星形成領域を含む[3][4][8]。2019年には、野辺山宇宙電波観測所にて日本の研究チームにより、一酸化炭素の同位体C18Oの観測から174個もの分子雲コアが検出された[9][10]。

多くの大質量星が誕生する場であり、原始星の他にもウォルフ・ライエ星やO型主系列星、OBアソシエーションなどが見られる[7][11]。中心付近に位置するOBアソシエーションが、最も活発な星形成がおこなわれているはくちょう座OB2アソシエーション[注 1]であり、はくちょう座OB2-12やBD+40°4210など少なくとも200個のOB型星を含む[11]。OB2の隣にははくちょう座OB9アソシエーション[注 2]が存在し、OB2やOB1とともに、周辺の二次的な星形成を誘発し、紫外線放射によりいくつものHII領域を形成・発展させている[3]。直径はおよそ200パーセク(650光年)、総質量は 太陽のおよそ数×106 倍である[3][11][注 3]。

Remove ads

画像

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads