トップQs

タイムライン

チャット

視点

へびつかい座ガンマ星

ウィキペディアから

Remove ads

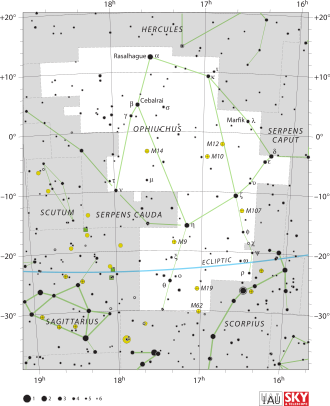

へびつかい座γ星(へびつかいざガンマせい、Gamma Ophiuchi, γ Oph)は、太陽系から見てへびつかい座の方向約97 光年の距離にある恒星で4等星。

Remove ads

特徴

A0のスペクトルを持つA型主系列星とされてきた[5]が、2003年のR. O. Grayらの研究では A1VnkA0mA0 のスペクトルを持つとされた[6]。これは「高速自転による幅の広い吸収線が見られる、A0のCa IIのK線、H線とその他の金属線を持つA1型の主系列星」であることを示している[6]。太陽の2倍弱の質量を持つと見積もられており[3]、その自転速度から主系列星として活動を始めて5000万年-2億7700年程度経過した若い星であると考えられている[4]。

2007年には、スピッツァー宇宙望遠鏡による赤外線波長での観測結果から、中心星の周囲に半径64天文単位 (au) 程度の星周円盤が存在するとした研究結果が報告された[7]。2022年に発表された Tim D.Pearceらのアルマ望遠鏡の観測データによる研究では、星周円盤は中心星から70-178 auの範囲に広がっているとされている[3]。

U等級が+3.83等、B等級が+3.80等、V等級が3.75等[1]と、波長毎の明るさに大きな差がないことから、1953年にジョンソンとモーガンが提案し、国際天文学連合に採用されたいわゆる「ジョンソンUBVシステム」において、V等級、U等級、B等級の基準とされた[8]。UBVシステムにおいてV等級の原点は、北極標準星野にある国際式標準星の写真実視等級をV等級と同一とみなすことで定義され、U等級とB等級の原点は、A0Vのスペクトルを持つ、こと座α星(ベガ)、おおぐま座γ星、おとめ座109番星、かんむり座α星、うみへび座C星 (HR 3314) 、そしてへびつかい座γ星の6つの星の平均の U-B、B-Vを0とすることで(すなわち U=B=V とすることで)定められた[9]。

→「ジョンソンのUBVシステム」および「等級 (天文)」も参照

Remove ads

名称

19世紀末アメリカのアマチュア博物家リチャード・ヒンクリー・アレンは、その著書『Star Names, Their Lore and Meaning』 (1899) の中で「「ムリフェン (Muliphen) 」という固有名があるが、由来は不明」としている[10][11]。アラビア語の al-Muḥlifān を由来とするこの名前は、おおいぬ座γ星やケンタウルス座γ星などの名前にも使われていたが[11][12]、2016年8月21日におおいぬ座γ星の固有名として「ムリフェイン (Muliphein)」が採用された[13]。

脚注

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads