トップQs

タイムライン

チャット

視点

ほ座デルタ星

ウィキペディアから

Remove ads

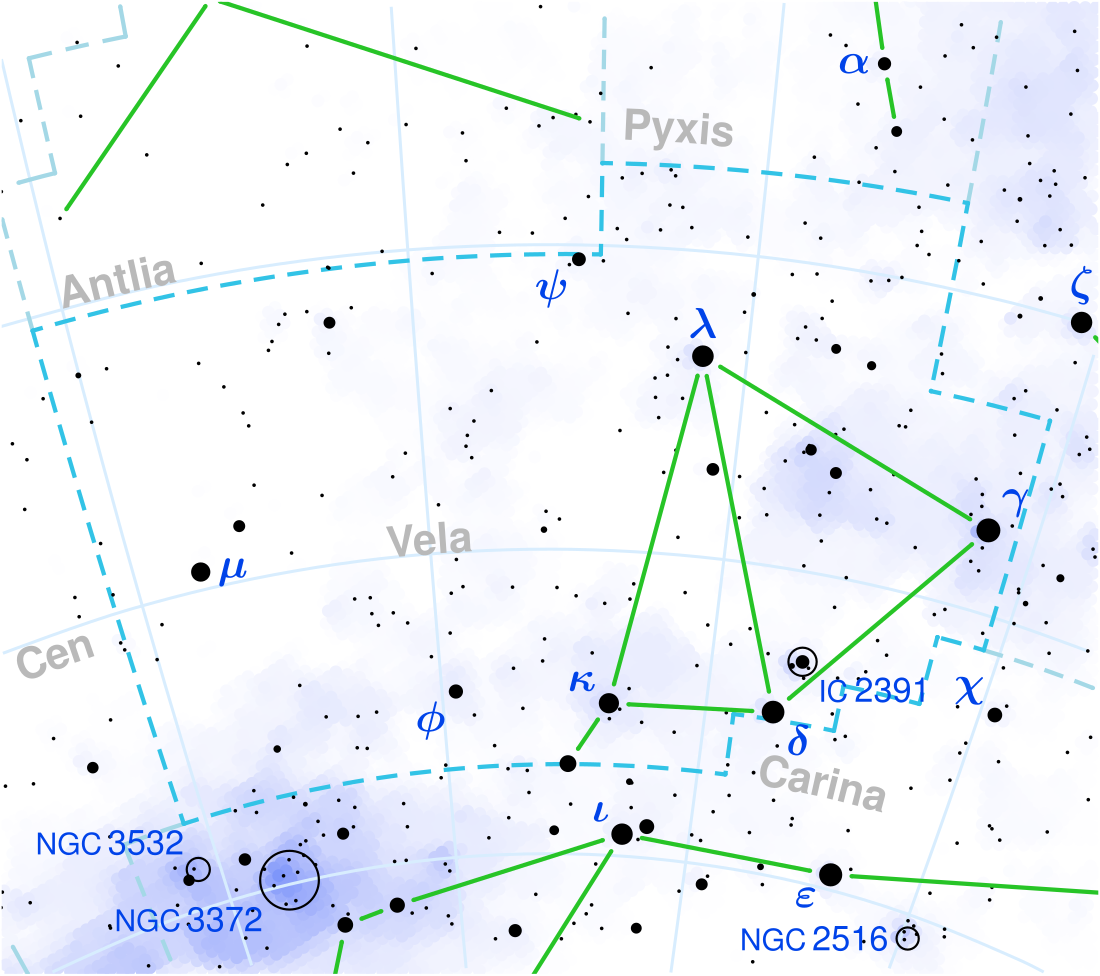

ほ座δ星(ほざデルタせい)は、ほ座の恒星で2等星。ニセ十字を形成する恒星の1つでもある。

Remove ads

物理的特徴

少なくとも4つの恒星からなる多重星系であると考えられている。

1.99等の主星Aと5.57等星の伴星Bからなる[6][7]。AとBは143年周期で公転している。1978年、AはAaとAbからなる分光連星であることが発見された。これらは食連星でもあり、公転周期は45日である。Aaは2.33等星、Abは3.44等星である[3]。ABのペアから1.5度離れて、5.75等のFがある[6]。この星はHD 76653とも呼ばれる。FはABと物理的に結びついていることが示されている[6]。

ABのペアから72秒離れて14.9等のCが、Cから6秒離れて13.5等のDがある[6]が、これらはABとたまたま同じ方向にあるだけで連星系を成しているわけではない[6][3]。ABのペアから77秒離れた14.7等のEがあるが、ABと連星系を成しているかどうかは不明[6]。

- ほ座δ星ABおよび見かけの重星CDの位置関係

変光

1989年の木星探査機「ガリレオ」が姿勢確認のために観測を続けていたこの星を見失った。これにより、ほ座δ星は、実は変光星ではないかと疑われた。後の1997年、アメリカのアマチュアカメラマンによって、ほ座δ星Aが45日周期で微量に減光する食変光星であることが実証された。これだけ明るい星が変光することが今まで見落とされていたことは、天文学上で大きな衝撃を与え、また未知の変光星発見の可能性を示唆する出来事となった[12]。

Remove ads

名称

2017年9月5日、国際天文学連合の恒星の命名に関するワーキンググループ (Working Group on Star Names, WGSN) は、δ星AaにAlsephinaの固有名を定めた[2]。語源となったアラビア語السفينة (al-safinah) は「船」を意味する言葉で、アルゴ船を表していた[13]。この言葉は、10世紀にプトレマイオスの「アルマゲスト」がアラビア語翻訳された書物で初めて使われており、1660年にオランダのアンドレアス・セラリウスが著した『大宇宙の調和 (Harmonia Macrocosmica) 』という星図で、既にδ星の固有名として用いられていた[13]。

中国由来で「弓と矢」の意味とされる Koo She(弧矢)と呼ばれることもある。ただし、西洋に紹介された初期は、ほ座δ星・りゅうこつ座ω星・おおいぬ座の星々からなるアステリズムの名とされていたようである[14]。さらに本来中国では、弧矢は井宿の星官であり、おおいぬ座・とも座境界付近の星々からなる(前述のとおりほ座δ星は天社、りゅうこつ座ω星も南船であり、含まれない)。

Remove ads

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads