トップQs

タイムライン

チャット

視点

らしんばん座

現代の88星座の1つ ウィキペディアから

Remove ads

らしんばん座(らしんばんざ、Pyxis)は、現代の88星座の1つ。18世紀半ばにアルゴ座の一部を切り取って作られた新しい星座である。航海に用いられる方位磁針がモチーフとされている[2][4]。日本国内のどこからでも星座の全域を見ることができるが、特に明るい星もないため目立たない星座である。

Remove ads

主な天体

4等星が南北に3つ並ぶ以外は目ぼしい天体がない。

恒星

→「らしんばん座の恒星の一覧」も参照

2022年4月現在、国際天文学連合 (IAU) が認証した固有名を持つ恒星は1つもない[5]。

- α星:見かけの明るさ3.68等の青色巨星で4等星[6]。らしんばん座で最も明るく見える恒星。

- β星:見かけの明るさ3.954等の黄色巨星で4等星[7]。らしんばん座で2番目に明るく見える恒星。

- γ星:見かけの明るさ4.01等の橙色巨星で4等星[8]。らしんばん座で3番目に明るく見える恒星。

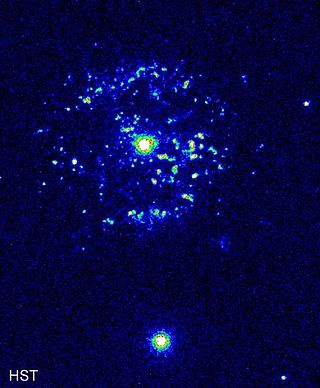

- T星:1890年以降、1902年、1920年、1944年、1966年、2011年に新星爆発が観測されている再帰新星[9]。

由来と歴史

要約

視点

らしんばん座は、18世紀中頃にフランスの天文学者ニコラ=ルイ・ド・ラカイユによって考案された。初出は、1756年に刊行された1752年版のフランス科学アカデミーの紀要『Histoire de l'Académie royale des sciences』で、これにラカイユが寄稿した星図に航海用コンパスの星座絵とフランス語で「羅針盤」を意味する la Boussoleという名称が描かれ[4][10][11]、付属の星表にフランス語で「海のコンパス」を意味する le Compas de merと記されていた[4]。ラカイユの死後の1763年に刊行された天文書『Coelum australe stelliferum』には、ラテン語化された Pixis Nauticaと呼称が変更されている[4][12]。

ラカイユは、ドイツの法律家ヨハン・バイエルの『ウラノメトリア』でアルゴ座の「マストの4つ (Quatuor in malo)[13]」とされた領域の一部を切り離して、そこに Pixis Nautica を設けた[4][注 1][注 2]。またラカイユは、比較的明るい星に対してバイエル風にαからθ、λの9個のギリシア文字の符号を付した[15]。

ドイツの天文学者ヨハン・ボーデは、1801年に刊行した『ウラノグラフィア』で、綴りを Pyxis Nautica と改めた。またボーデは、Pyxis Nautica を取り巻くように「測程儀[注 3]と縄」を意味する Lochium Funis (測定索)という星座を設けた[4][17]。ボーデは、Pyxis Nautica と Lochium Funis を1つの図形として考えていたようで、2つの星座を1つの同じ境界線の中に描き、『ウラノグラフィア』に付した星表『Allgemeine Beschreibung und Nachweisung der Gestirne』ではこれらをまとめて記載していた[16]。Lochium Funis は19世紀半ば頃には支持を得られなくなり、19世紀末には全く使われなくなった[16]。

1843年、天王星の発見者ウィリアム・ハーシェルを父に持つ19世紀イギリスの天文学者ジョン・ハーシェルは、当時王室天文官として星表『The Catalogue of Stars of the British Association for the Advancement of Science』、いわゆる『BAC星表』を編纂中のフランシス・ベイリーに宛てた書簡で、ラカイユの Pixis Nautica を「マスト」を意味する Malus と改名し、これをアルゴ座の一部とした上で、アルゴ座の中に小区画を4つ作ることを提案した[4][18]。このハーシェルの提案を受けたベイリーは、『BAC星表』で Pixi Nautica を廃してアルゴ座の一部分の Malus とし、ギリシア文字の符号も全て剥がした[4]。このハーシェルとベイリーの改変は天文学者たちから受け入れられず[4]、アルゼンチン国立天文台の所長の職にあったアメリカの天文学者ベンジャミン・グールドは、1879年に刊行した南天の星表『Uranometria Argentina』でハーシェルが考案した Malus を排し、アルゴ座から独立した星座 Pyxis とした[4][19]。グールドは、ラカイユが付したギリシア文字符号を、欠番となっていたκも加えて復活させた[20]。

1922年5月にローマで開催されたIAUの設立総会で現行の88星座が定められた際にそのうちの1つとして選定され、星座名は Pyxis、略称はPyx と正式に定められた[21]。新しい星座のため星座にまつわる神話や伝承はない。

中国

中国の天文では、らしんばん座の星々は二十八宿の南方朱雀七宿の第二宿「鬼宿」に配されていた。鬼宿では、β・α・γ・δの4星が、不明の1星、ほ座の2星とともに「狸に似た想像上の獣」あるいは「天を守る狗」を表す星官「天狗」を成していた[22]。

Remove ads

呼称と方言

日本では、1910年(明治43年)2月刊行の日本天文学会の会誌『天文月報』第2巻第11号で星座名の改訂が示された際に「羅針盤」という呼称が使われている[23]。この訳名は、1925年(大正14年)に初版が刊行された『理科年表』にも「羅針盤(らしんばん)」として引き継がれた[24]。戦後の1952年(昭和27年)7月に日本天文学会が「星座名はひらがなまたはカタカナで表記する」[25]とした際に、Pyxis の日本語の学名は「らしんばん」と定められ[26]、これ以降は「らしんばん」という学名が継続して用いられている

天文同好会[注 4]の山本一清らは、既にIAUが学名を Pyxis と定めた後の1931年(昭和6年)3月に刊行した『天文年鑑』第4号で、星座名を Pyxis Nautica、訳名を「航海用羅針盤」と紹介し[27]、以降の号でもこの星座名と訳名を継続して用いていた[28]。

脚注

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads