トップQs

タイムライン

チャット

視点

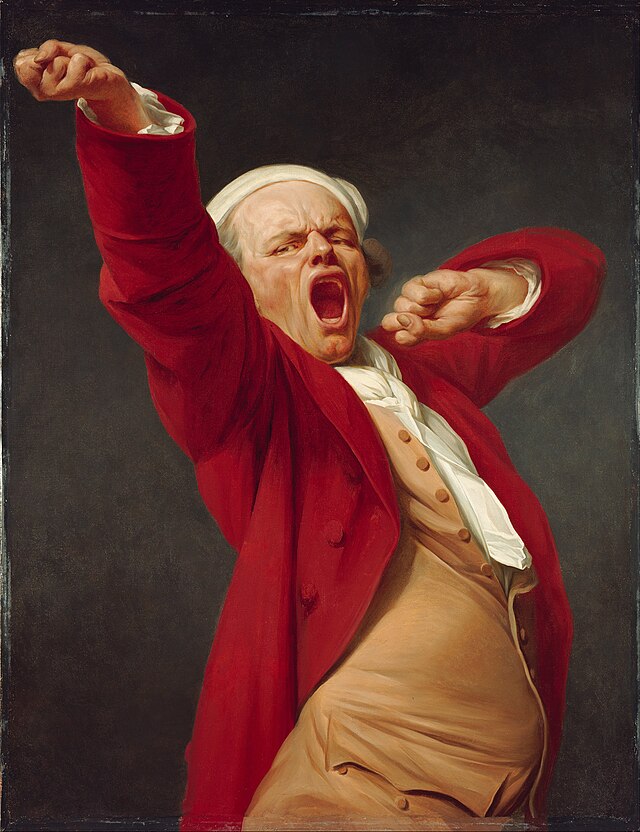

あくび

眠い時に出る呼吸動作 ウィキペディアから

Remove ads

あくび(英語: yawn、欠伸、呿呻、呿)は、眠たいときなどに不随意に(反射的に)起こる、大きく口を開けて深く息を吸う呼吸動作である。

概要

あくびが出やすいのは、覚醒と睡眠の境界から覚醒に向かうときである[1]。具体的には以下のようなときに起こる。

また、偏頭痛発作の予兆期ならびに頭痛期の症状のひとつでもある[3]。

あくびは哺乳類以外にも爬虫類、鳥類などにも起こることが知られている。このことや、室傍核という脳の中でも原始的な部分の働きによるため、発生学的に古い行動だと考えられている[1]。

出かかったあくびを無理に止めること、転じて退屈であるのを我慢することを「あくびを噛み殺す」という。いくつかの文化においては、人前であくびをするのは無礼なことと考えられており[4]、あくびをするときに口の前に手をかざしてそれを隠そうとする。

Remove ads

原理

室傍核のオキシトシン神経からあくび指令シグナルは発せられる[1]。あくびの際に、顔面、四肢や体幹の伸展、涙の分泌を伴うことが多い。

あくびの生物学

従来、あくびは肺での酸素-二酸化炭素交換を高める、顔面のストレッチ、内耳の圧力を外気と調整する、などの仮説が提案されてきた。より最近の学説としては、あくびは体温の調節に使われるという説もある[7]。オルバニー大学の ゴードン・G・ギャラップらによれば、あくびは脳の温度を調節する働きがあるかもしれないという[8]。

あくびは、感情の調節などにも関与する神経伝達物質によって引き起こされることもある。例えば、ドーパミン、セロトニンやアセチルコリン受容体などの刺激によりあくびが引き起こされる[9]。セロトニン系の働きを促進する抗うつ薬の一種であるパロキセチンを服用した患者は、異常に多い回数のあくびをする場合がある。 反対に、エンドルフィンのような脳内麻薬(オピオイド)の働きによって、あくびの発生が抑えられるという研究がある。

あくびは「うつる (伝染する)」ことが知られている。英語ではこの特徴は「共鳴的 (sympathetic)」あるいは「伝染性 (contagious)」と呼ばれているが、この原因もよくわかっていない。最近の研究では、これは集団的な直感 (herd instinct) であるという説[10]や、群居性の動物のあいだで眠る時間を互いに知らせるためのシグナルになっているという説[11]がある。また、あくびは違う種のあいだでも伝染する[12] (イヌの前であくびをしてみるとよい)[13]。2007年に行われた研究によれば、自閉的傾向をもつ子供は通常の子供とは違って、他人があくびをするビデオを見せてもあくびをしないという[14]。

語源

日本語の「あくび」はあくびをする意の古語動詞「あくぶ」の連用形が名詞に転じたものであるが、その語源は諸説あって不明である。

あくびを「欠伸」とも言うが、これは口を開けて伸びる、つまりあくびをする際の伸び(pandiculation)をする動作に着目した語である。

字源

「欠」という漢字は、人が口を開いたさまを象る象形文字で、「あくび」を意味する単語を表記する[15][16][17][注釈 1]。

伝承

古代ギリシャでは、あくびは人間の魂が天に向かって逃げようとしているときに起こるのだと信じられていた。 あくびをするとき、口に手をあてるのは、『魂を逃がさないようにする為だった』と言われている[18]。

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads