トップQs

タイムライン

チャット

視点

アメリカ学派 (経済学)

ウィキペディアから

Remove ads

アメリカ学派(英: American School、または国民的体系、全国的システム、英: National System)は、政治、政策、哲学における、三つの異なるが互いに関連する構成概念を表すものである。1860年代から1940年代にかけてのアメリカ合衆国の政策であり、政策実行の程度や詳細において一進一退していった。歴史家のマイケル・リンドは、他の経済思想と論理的かつ概念的な関係を持つ、首尾一貫した応用経済哲学としてこれを表現した[1]。

南北戦争の時から20世紀半ばまでアメリカ合衆国の国策を支配したのはマクロ経済学的哲学である[2][3][4][5][6](重商主義に密接に関わり、ケインズ経済学に先行している。古典派経済学に対抗するものと見ることもできる)。中核となる次の3つの政策で構成されている。

- 物品によって選択的な高率関税を適用する(特に1861年 - 1932年)こと、および補助金を支給する(特に1932年 - 1970年)ことで製造業を保護する

- 内国改良(特に交通)を目的としたインフラの建設に政府が投資する

- 投資よりも生産的事業の成長を促進する政策を持つ国定銀行を維持する[7][8][9][10]

アメリカ学派はハミルトンの経済計画に基礎を置く資本主義経済学説である[11]。資本主義の中のアメリカ学派はアメリカ合衆国が経済的に自立し、全国的に自活していくようになることを意図した。

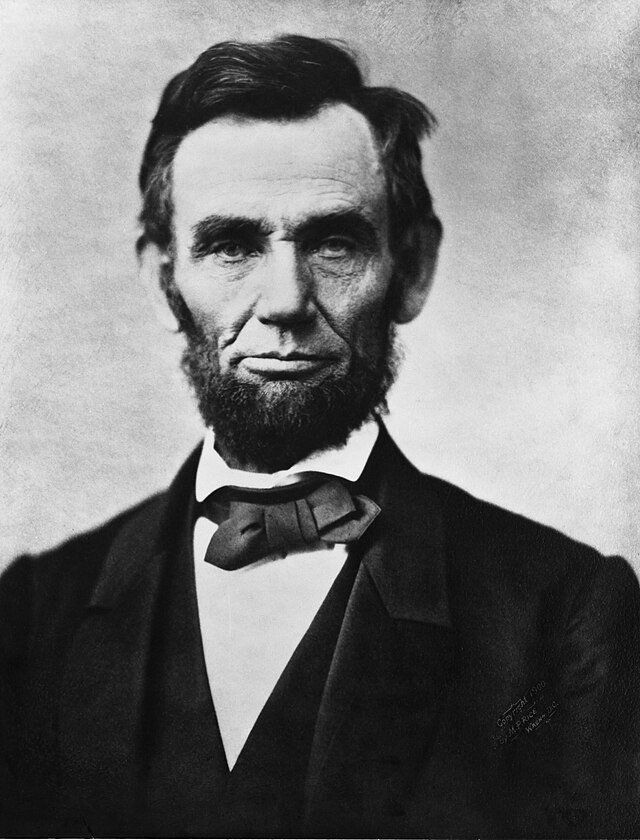

アメリカ学派の主要な政策はJ・Q・アダムズの国民共和党、H・クレイのホイッグ党、リンカーンの共和党の初期段階で推進された[12]。

これらの政策が実行された間に、アメリカは世界有数の経済大国に成長し、高い生活水準に到達し、1880年代には大英帝国を追い越した[13]。

Remove ads

歴史

要約

視点

起源

経済学のアメリカ学派はアレクサンダー・ハミルトンの流れを汲むものであり、ハミルトンが連邦議会に報告した『製造業に関する報告書』で、アメリカ合衆国は必要とされるあらゆる経済的産物で自活できなければ完全に独立したとは言えないと論じた。ハミルトンはこの経済論をフランスのジャン=バティスト・コルベールおよびイギリスのエリザベス1世時代の一連の制度に一部負っているが、市場として植民地を求めるような重商主義の不快な側面は拒否した。この考え方を熱烈に支持して「アメリカ・システムの父」と呼ばれるようになったヘンリー・クレイ上院議員が後に定義したように、アメリカ・システムは国の北と南、東と西、および都市と農夫を統一するものだった[14]。

フランク・ブルギンによる1989年のアメリカ合衆国憲法制定会議の研究書では、建国の父達が経済に直接政府が関わることを意図したとしている[15]。これは連合規約の下で国が味わった経済と財政の混乱を克服する必要性があると考えられたことと関係があり、国家統制経済としたいという望みには関連していなかった。その目的はハミルトンによってほとんど強制的に書かれたものだが、懸命に政治的独立を勝ち取ることを確実にすることであり、ヨーロッパの強国や君主に経済および財政で依存した状態で失われてはならないということだった。強力な中央政府を創るということは、科学、発明、工業および商業を促進でき、社会的福祉を高める基本手段と見られ、さらにアメリカ合衆国の経済を自身の運命を決定できるだけ強くすることだった。

南北戦争に至る時代に行われた多くの連邦政府による計画がアメリカ学派に形と存在感を与えた。これらの計画には、1802年の特許局の設立、1807年の海岸測地測量局の創設、1824年の河川港湾法によって生まれた川と港の航行性を改善する手段がある。1804年のルイス・クラーク探検隊に始まり、1870年代にまで続いた西部への軍隊遠征(例えばスティーブン・ハリマン・ロング少佐やジョン・C・フレモント少将)は、ほとんどすべてが陸軍工兵司令部の士官の元に行われ、それに続いた陸路開拓者に重要な情報を与えた(例えばランドルフ・B・マーシー准将)。初期の鉄道や運河の測量と建設には援助と指揮のために工兵技師が任命された。第一合衆国銀行と第二合衆国銀行が設立され、様々な保護貿易手段(例えば1828年関税法)が採られた。

計画の指導的提唱者は経済学者のフリードリッヒ・リスト(1789年-1846年)やヘンリー・キャリー(1793年-1879年)だった。リストは19世紀のドイツ系アメリカ人経済学者であり、計画を「ナショナル・システム」と呼び、その著書の中でさらに展開した[16]。キャリーは著書『関心の調和』の中でこの計画に著書名と同じ名前を付け、労働者と管理者の調和、農業、製造業および商業の調和を訴えた[17]。

「アメリカ・システム」という名前は、当時の競合する経済学理論とは1つの思考学派として区別するために、ヘンリー・クレイが考案したものだった。例えばアダム・スミスの『国富論』では「イギリス・システム」が出てきていた[18]。

アメリカ学派には主要な3つの論点があった。:

- 「製造業の支援」、保護貿易主義を提唱し、自由貿易に反対する。特に「競争力のない工業」と海外から輸入される競合品に対抗するものを保護する。施策として、1816年関税法やモリル関税法があった。

- 「物理的インフラの創出」、政府が内国改良に資金手当することにより商業と工業発展の速度を上げる。これには民間が所有するインフラを規制し、国の需要に合わせさせることが含まれる。例えば、カンバーランド道路やユニオン・パシフィック鉄道がある。

- 「財政的インフラの創出」。政府の後援する国定銀行が通貨を発行し、商業を奨励する。これには債権の規制に関する主権を利用し、経済の発展を促し、投機を抑えることが含まれる。例えば、第一合衆国銀行と第二合衆国銀行および国定銀行法がある[11]。

アメリカの指導的経済学者で、エイブラハム・リンカーンのアドバイザーだったヘンリー・キャリーはその著書『関心の調和』で、このアメリカ学派経済理論がアダム・スミスやカール・マルクスとは異なっている2つのポイントを以下のように挙げている。

- 政府が科学の発展、公立「普通」教育制度による公共教育、および認定と補助金を通じた創造的研究への投資を支援する。

- 企業主と労働者、農夫と製造者、富裕階級と労働者階級の間の「関心の調和」を進めるために階級闘争を否定する[19]。

キャリーはその『関心の調和』の中で、アメリカ・システムとイギリス・システム両経済学の違いを以下のように説明している。

2つのシステムが世界に示されている。...1つは商業の必要性を増加させているように見える。もう1つはそれを維持する力を増しているように見える。1つはヒンドゥー教徒を働かないようにし、世界の他の地域をそのレベルに沈み込ませているように見える。もう1つは世界中の人の標準を我々のレベルに上げているように見える。1つは貧困、無知、過疎化および野蛮化しているように見える。もう1つは、富、満足、知性、行動の組み合わせおよび文明化を進めているように見える。1つは世界的な戦争に向かっているように見える。もう1つは世界的な平和に向かっているように見える。1つはイギリス・システムであり、もう1つは誇りを持ってアメリカ・システムと呼べるものであり、世界中の人々の状態を向上させながら平等にさせる傾向を持つように工夫された唯一のものである。[19]

政府が不換紙幣を発行する事も1830年代以降アメリカ学派の考え方に沿ったものだった。この政策は植民地時代のアメリカに端を発するものであり、コロニアル・スクリップ(植民地証券)と呼ばれた一種の通貨が流通手段となった。1837年には既にジョン・カルフーンが負債が無い通貨を発行し政府が制御することを要求していた。そのような政策は銀行の利益を減ずるものであり、これに反応した銀行はイギリス学派の支持に回り、1800年代を通じて金本位制を信奉した。

南北戦争の時に正金が不足し、アメリカ合衆国紙幣あるいは「グリーンバック」と呼ばれる不換紙幣を発行することになった。戦争が終息に向かっていた1865年3月、リンカーンの経済顧問ヘンリー・キャリーが、「イギリスと戦うこと無くしてこれを凌駕する方法」と題する一連の文書を下院議長に提出した。キャリーはグリーンバックの政策を戦後も継続することを要求し、また銀行の支払準備率を50%にまで引き上げることも要求した[20]。このことはアメリカ合衆国が諸外国資本(主にイギリスの金)に依存しない経済を発展させられることを意味していた。キャリーは次のように記している。

退行する方向において最も重大な動きは、さらなるアメリカ合衆国紙幣の発行を禁じる決断に見いだせるものである。...(増加した経済活動について)我々は何に対して借りがあるだろうか? 保護と「グリーンバック」に対してである! 我々は今何を壊そうと努めているだろうか? 保護とグリーンバックである! 引き続き我々が今動いている方向に進むとすれば、連邦の再構築ではなく、連邦の完全で最後の分裂に進むことになる。

翌月リンカーンが暗殺され、後継者のアンドリュー・ジョンソン大統領は金本位制を支持したので、キャリーの計画は実現せず、1879年にアメリカ合衆国は完全な金本位制になった。

推進者

「アメリカ・システム」という名前は、ヘンリー・クレイが連邦議会で経済計画を提案するときに名付けたものである[21]。その理論はアレクサンダー・ハミルトンが議会に提出した報告書に盛られた経済理論から得られた経済哲学に基づいていた(製造業に関する報告書、公的信用に関する第一報告書および同第二報告書を参照)。クレイの政策は道路建設など内国改良を支える高率関税、製造業を奨励し、全国的な通貨を形成するための国定銀行を要求しており、それらは財務長官としてのハミルトンが提唱したことだった。

U-S-History.com[22]には次のように記されている。

クレイが1824年に「アメリカ・システム」という言葉を使ったが、既にそれ以前からそこに打ち出された詳細事項のために動いていた。アメリカ・システムの一部は連邦議会で法制化された。第二合衆国銀行は1816年に、20年間の期限で再認可された。高率関税はハミルトンの時代から1832年まで維持された。しかし内国改良については適切に予算化されたことは無かった。それができなかったのは、党派的な嫉妬と、そのような支出に関する憲法論議から来る躊躇いが一部影響していた。

クレイの計画は、ジョン・クインシー・アダムズが率いた国民共和党、およびクレイ自身とダニエル・ウェブスターが率いたホイッグ党の主たる教義になった。

「アメリカ・システム」は大規模な製造業の基盤があったニューイングランドと太平洋岸中部諸州に支持された。それは諸外国との競争から新しい工場を守るものだった。

南部は「アメリカ・システム」に反対した。南部のプランテーション所有者は綿花の生産を輸出に頼るところが大きく、アメリカ・システムではその綿花に対する需要を作り出せず、工業製品については高コストを生み出していたからだった。アメリカ合衆国は1828年から、エイブラハム・リンカーンが大統領に就任する1861年まで関税を低く抑えていた。

「アメリカ・システム」は、「ナショナル・システム」や「保護制度」などの言葉と同義語になり、長い期間にわたって使われた。

政策の実行

1841年夏に連邦議会の特別会期が招集されて、アメリカ・システムの再設定が論じられた。関税の問題は1842年に再浮上し、1833年妥協は失敗し、保護制度が優先事項になった。

当時民主党はマーティン・ヴァン・ビューレン(任期1837年-1841年)、ジェームズ・ポーク(任期1845年-1849年)、ジェームズ・ブキャナン(任期1857年-1861年)各大統領の時代に支配を続けたこともあって、アメリカ・システムはアメリカ合衆国の経済哲学とはならなかった。1860年にエイブラハム・リンカーンが大統領に当選すると、南北戦争の間に一連の法を成立させ、ハミルトン、クレイ、リストおよびキャリーが理論化し、書物に収め、推奨していたことを十分に実行することができた。

U-S-History.com[22]には次のように記されている。

アメリカ合衆国は19世紀後半を通じてこれら政策を実行し続けた。ウィリアム・マッキンレー大統領(任期1897年-1901年)は次のように述べている。

もし保護関税がなかったら、物品が少し安くなっていただろうと言う者がいる。物品が安いか、我々が日々の労働で稼ぐことのできるものに頼るかである。自由貿易は生産者の痛みで製品を安くしている。保護貿易は生産者の地位を上げることで製品を安くしている。自由貿易の下では、貿易業者が主人で、生産者は奴隷である。保護貿易はまさに自然法則、自衛法則、自己啓発法則であり、人類の最高最良の運命を確保するものである。保護主義は不道徳だ(と言われる)...なぜか、保護主義が6,330万人の(アメリカ合衆国)国民を作り上げその地位を上げるならば、その6,330万人の国民が世界の他の国民の地位を上げる。我々はどこでも人類に利益を与えることなしに進歩の道を踏み出すことはできない。そうだ、彼らは「あなた方が一番安いものを買うことのできる場所で買え」と言う。...勿論それは労働など全てのものに当てはまる。それより数千倍も良い格言をあなたに上げよう。それは「あなた方が最も容易に金を払える場所で買え」という保護主義の格言である。地球上のそのような場所は、労働者がその最高の報酬を勝ち取る所である。[23]

アメリカ・システムは、南北戦争後では初めて当選した民主党候補となったグロバー・クリーブランド大統領(任期1885年=1889年、1893年-1897年)にとって、良きにつけ悪しきにつけ重要な選挙政策だった。クリーブランドは1893年にアメリカ製造業を保護する関税を下げ、経済事情への連邦政府の関与を縮小させ始めた。この過程はハーバート・フーヴァー大統領(任期1929年=1933年)が悪化する世界恐慌に対して「あまりに少しで、あまりに遅い」対応をするまで続いた。

変遷

20世紀に入ると、「アメリカ学派」は「アメリカ政策」「経済ナショナリズム」「ナショナル・システム」[24]「保護制度」「保護政策」[25]および「保護主義」といった呼び方でアメリカ合衆国の政策となったが、 この経済制度の「関税政策」のみを指すようになった[26][27][28][14][29]。

1913年にウッドロウ・ウィルソン(在任1913年-1921年)大統領政権がそのニューフリーダム政策を始めて、国定銀行を連邦準備制度で置き換え、アンダーウッド関税で関税率を歳入のみの水準に落とした。

1920年にウォレン・ハーディング(在任1921年-1923年)と共和党が選出され、高率関税の再設定で一部アメリカ学派に戻ったが、生産的投資から連邦準備制度による投機への移行が続いた。この投機によって、1929年10月、ブラック・フライデーの株式市場崩壊に繋がった。ハーバート・フーヴァー大統領はこの恐慌とそれに続く銀行破産および失業に反応してスムート・ホーリー関税法に署名した。これは経済学者によっては世界恐慌を深刻化させたものとみなしているが、そうはみない経済学者もいる[30]。

ニューディール政策では、公共事業促進局、さらにはテネシー川流域開発公社の数多い公共事業を通じたインフラの改良が続き、連邦準備制度の金融体制には大々的な改善、製造業への様々な投資による生産の活性化および投機の規制に繋がったが、保護関税は廃し、相互依存による中庸の関税保護(20ないし30%の通常関税に基づく歳入)が選択され、その代替として製造業への助成が行われた。第二次世界大戦が終わると、アメリカ合衆国は製造業分野でほとんど競合のない支配力を持つようになり、自由貿易の時代が始まった[31]。

1973年、リチャード・ニクソン(在任1968年-1974年)大統領の下で「ケネディ・ラウンド」が終結し、アメリカ合衆国の関税を全て低く設定し、ニューディール政策の相互依存と補助金の方向性が終わった。このことでアメリカ合衆国はさらに自由貿易の方向に進み、アメリカ学派の経済理論からは離れていった[32][33]。

発展途上国でのフリードリヒ・リストの影響力はかなりのものだった。日本はその理論に追随した。特に改革開放後の中華人民共和国はハミルトンとリストの影響を大きく受けたとされ、保護関税や製造業に対する補助金などの問題はアメリカのドナルド・トランプ政権との米中貿易戦争の原因の1つにもなった[34][35]。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads