トップQs

タイムライン

チャット

視点

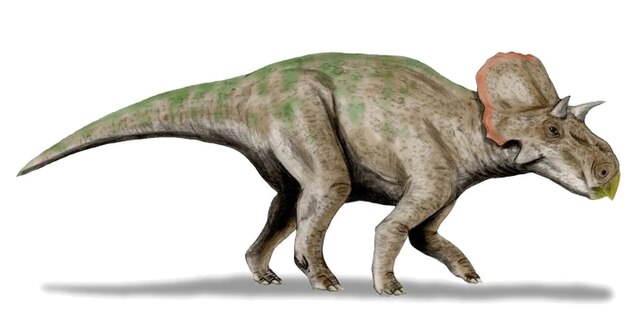

アヴァケラトプス

ウィキペディアから

Remove ads

アヴァケラトプス(学名 Avaceratops)は、後期白亜紀カンパニアン期の北アメリカ大陸北西部に生息していた、小型の角竜類の属。

Remove ads

発見と同定

アヴァケラトプスの最初の化石は、モンタナ州のジュディスリバー累層より発見された[1]。化石はかつての川底の跡に沿って散らばった状態で保存されていた[1]。従ってこのアヴァケラトプスは、川の流れによって砂州に運ばれ、そこに埋没したと考えられている[1]。

アヴァケラトプスを最初に発見したのはエディー・コール、1986年に正式に命名して記載したのはピーター・ドッドソンであった。属名はコールの妻 Ava に、タイプ種である A. lammersi の種小名は採掘地の所有者であった Lammers 家にそれぞれ献名されたものである[1]。

分類

アヴァケラトプスは角竜下目ケラトプス科に属する。それぞれのグループは Ceratopsia、Ceratopsidae と表記されるが、これらはいずれも古代ギリシア語で「角のある顔」の意である。ケラトプス科の恐竜は草食動物であり、オウムのように湾曲したくちばしを備えていた。白亜紀には現在の北アメリカ大陸やアジア大陸で繁栄していた。

ケラトプス科に属するということを除けば、アヴァケラトプスに関する分類学的知見は限られている。アヴァケラトプスは小型の角竜で、穴の無い硬いフリルを備えていた(ケラトプス科の恐竜のフリルには、トリケラトプスなど一部の例外を除いて穴が空いているのが一般的である)[2]。 系統解析では、系統樹の中でケラトプス科の非常に基盤的位置にあることを示している可能性が高い。 この理由からアヴァケラトプスはしばしばこのような分析から除外されてきた。ペンカルスキとドッドソンは1999年にアヴァケラトプスがセントロサウルス亜科の最基盤を占めている可能性が高いが、ケラトプス科の基盤的メンバーである可能性もあるし、両群で形成されるクレード外に位置する可能性もあると結論づけた。サンプソン(2013)による系統分析では、アヴァケラトプスはナストケラトプスの姉妹群であることが判明した。このクレードは2016年にナストケラトプス族に割り当てられた。

Remove ads

食性

アヴァケラトプスは他の全てのケラトプス科の恐竜と同様に草食性であった。白亜紀にはいわゆる顕花植物の分布がまだ限られていたため、当時優占していたシダやソテツ、それに針葉樹の類を食していたと推定される。ケラトプス科の鋭いくちばしは、それらの植物の葉(針葉)をかじりとるためのものだったとされる。

注釈・参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads