トップQs

タイムライン

チャット

視点

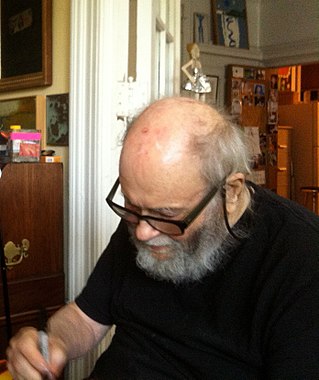

アーサー・ダントー

アメリカの美術評論家 (1924-2013) ウィキペディアから

Remove ads

アーサー・コールマン・ダントー(Arthur Coleman Danto, 1924年1月1日 - 2013年10月25日)は、アメリカ合衆国の美術評論家・哲学者。長年『ネイション(The Nation)』誌で影響力のある美術評論を連載していたことで知られる。また、哲学的美学、歴史哲学での仕事が広く知られている。行為論など他の多くの分野でも業績がある。著述で扱ったテーマは次の通り。思考、感情、アートの哲学、表象論、哲学的心理学、ヘーゲルの美学、ニーチェとショーペンハウアーの哲学。

Remove ads

略歴

ダントーは1924年1月1日、ミシガン州アナーバーに生まれ、デトロイトで育った[1]。2年の軍隊経験を経て、ウェイン大学(現・ウェイン州立大学)で美術と歴史を学ぶ。卒業後コロンビア大学の大学院へ進み、哲学を学んだ[1]。1949年から1950年にかけて、フルブライト奨学生としてパリに留学し、モーリス・メルロ=ポンティのもとで学んだ。1951年、コロンビア大学で教えるため帰国した[1]。1992年、コロンビア大学哲学科のジョンソニアン名誉教授となった[1]。

思想

要約

視点

「アートワールド」とアートの定義

ダントーは、アートを制度的に定義づける極めて重要な著述を発表し[2]、新しい現象としての20世紀のアートが突きつける問題に対して答えようと試みた。「アート」という言葉の定義については常に議論が絶えず、多くの著作・論文が「アートとは何か?」という問いに解答を与えようとしてきた。定義は2つのカテゴリーに分けることができる。1つは慣習的な定義、もう1つは非慣習的な定義である。非慣習的な定義は、「美的なもの」という概念を内在的性質と捉え、アートという現象を説明しようとする。慣習的な定義は、美的なものを形式的・表出的な性質と同一視してアートの本質を定義しようとはしない。その代わりに、「アート」は基本的に、制度的・歴史的なものであるという意味で、社会学的なカテゴリーであると主張するのである。アートの定義問題について、ダントーは慣習的なアプローチをとっている。彼が主張する「アートの制度的定義」においては、形式的定義は重要視されず、アートに関わるあらゆるもの、例えば美術大学、美術館、アーティストなど全てが考察される。ダントーはこのテーマについて最近の論文で扱っており、著作『ありふれたものの変容』で詳細な議論を展開している[3]。

1964年に「アートワールド(The Artworld)」という題名の論文を発表した[4]。この論文で、ダントーは、理論的な雰囲気が作品の見方を変えてしまうことを問題にした[4]。 ダントーは「アートワールド」という概念を生み出した。これは、文化的コンテクストもしくは「アートに関する言説を取り巻く雰囲気」を指す言葉である[5]。論文は最初、1964年の『Journal of Philosophy』誌に掲載され、その後、多くの発行物に再録されることになった。この論文は哲学的美学に多大なる影響を与えた。哲学教授のスティーブン・デイヴィッド・ロスによると、「とりわけジョージ・ディッキーの考案したアートの制度理論」への影響が見られるという。ディッキーはアート作品を「ある特定の社会制度(アートワールド)を代表する任意の人もしくは人々が鑑賞する候補、という地位を与えられた人工物」(43頁)[6]だと定義する。

『スタンフォード哲学百科事典』はダントーの定義を次のようにまとめている[5]。

ある対象がアートであるための必要十分条件とは、

- 1つのテーマを持つ

- ある態度・観点を投影している(言い換えれば、「スタイルがある」)

- レトリック的(たいていは隠喩的)な省略がなされており、それにより鑑賞者は欠如した部分を埋めようと促される

- 当該の作品とそれについての解釈が美術史的コンテクストを要求する。この条件が、この定義を「制度的」なものにする要素である。

しかし、この定義に対しては、レトリックを多用した美術評論もアートになってしまうこと、ある文脈を美術史的とするものは何なのかについて、まとまった説明がなされていないのに、それを要求していること、そして、音楽にはこの定義があてはまらない、という批判があるとする[5]。

アートの終焉

「アート」という言葉の基本的な意味は、数世紀の時の中で何度も変化してきた。そして20世紀においてもまた、その意味は進化し続けている。ダントーは美術史を記述する際、ヘーゲルの弁証法的な美術史観を、現代版にアレンジして採用している。「ダントーは、今や誰もアートを制作していない、と述べているわけでもなければ、良質のアートがもはや作られなくなった、とも言っていない。ダントーの主張とは、ある種の西洋美術史は、ヘーゲルが予測したような仕方で終焉を迎えた、ということなのである」[7]。「アートの終焉」が意味するもの、それは、アートにとっての近代が幕を開けたということだ。芸術は模倣であるというかつての制約が取り払われ、アートは新しい目的を得たのである。「アートは最初、模倣の時代から始まり、その次にイデオロギーの時代、そして最後に「何でもあり」のポスト歴史時代が到来した。我々の物語では、最初はミメーシス(模倣)だけがアートであった。次の時代では、アートの種類は増えたが、それぞれのアートが競争相手を打ち負かそうとするようになった。最後の時代では、もはや様式的・哲学的な制約が何もなくなってしまったように思われる。アート作品がこうあらねばならない、という特別な型は、何もないのである。これが現在であり、これは強調すべき点だが、現在こそが、西洋美術史を支配する大きな物語の最後の瞬間なのだ。この物語は終わりを迎えたのである」[8]。

Remove ads

美術評論

アーサー・ダントーは美術評論家として『ネイション(The Nation)』誌での連載を1984年から2009年まで続けた。また、その他の雑誌にも評論を数多く寄稿した。加えて、『The Journal of Philosophy』誌の編者、『Naked Punch Review 』誌と『Artforum』誌の編著者を務めた。美術評論文をまとめたものがいくつか出版されており、それは次のとおりである。『Encounters and Reflections: Art in the Historical Present』(Farrar, Straus & Giroux, 1990。ナショナル・ブック・クリティックス・サークルの評論賞を1990年に受賞)、『Beyond the Brillo Box: The Visual Arts in Post-Historical Perspective』(Farrar, Straus & Giroux, 1992)、『Playing With the Edge: The Photographic Achievement of Robert Mapplethorpe』(University of California, 1995)、『The Madonna of the Future: Essays in a Pluralistic Art World』(Farrar, Straus & Giroux, 2000)、『Unnatural Wonders: Essays from the Gap Between Art and Life.』。

1996年、ダントーは大学美術協会(CAA)からフランク・ジュエット・マザー賞を受賞した[9]。

ダントーは「ヒューマニスト・マニフェスト」の署名者の一人である[10]。

逝去

著作

要約

視点

単著

ダントーは哲学とアートについて多くの本を書いた。大陸哲学を英米哲学の観点から整理した仕事も多い[11]。

ダントーの著作には次のものがある。

- Nietzsche as Philosopher (1965)

- 眞田収一郎訳『哲学者としてのニーチェ』風濤社、2014年

- Analytical Philosophy of History (1965)

- What Philosophy Is (1968)

- 薗田勲訳『言語と哲学の世界』社会思想社、1980年

- Analytical Philosophy of Knowledge (1968)

- Mysticism and Morality: Oriental Thought and Moral Philosophy (1969)

- Analytical Philosophy of Action (1973)

- Sartre (Fontana Modern Masters, 1975)

- The Transfiguration of the Commonplace (1981)

- Narration and Knowledge (1985) - Including earlier book Analytical Philosophy of History (1965)

- The Philosophical Disenfranchisement of Art (1986)

- Encounters and Reflections: Art in the Historical Present (1990)

- Beyond the Brillo Box: The Visual Arts in Post-Historical Perspective (1992)

- Embodied Meanings: Critical Essays and Aesthetic Meditations (1994)

- Connections to the World: The Basic Concepts of Philosophy (1997)

- After the End of Art (1997)

- The Abuse of Beauty (2003)

- Red Grooms (2004)

- Andy Warhol (2009)

- What Art Is (2013)

論文

- "The Artworld" (1964) Journal of Philosophy LXI, 571-584

- The State of the Art (1987)

- Encounters and Reflections: Art in the Historical Present (1990)

- Playing With the Edge: The Photographic Achievement of Robert Mapplethorpe (1995)

- The Wake of Art: Criticism, Philosophy, and the Ends of Taste (1998)

- Hegel's End-of-Art Thesis (1999)

- Philosophizing Art: Selected Essays (1999)

- The Madonna of the Future: Essays in a Pluralistic Art World (2000)

- The Body/Body Problem: Selected Essays (2001)

- The Poetry of Meaning and Loss: The Glass Dresses of Karen LaMonte (2005)[12] Karen LaMonte

- Peter Fischli David Weiss (a survey of their oeuvre, with Danto collaborating) (2005)

- Unnatural Wonders: Essays from the Gap Between Art and Life (2007)

- Architectural Principles in the Art of Sean Scully (2007)

Remove ads

脚注

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads