トップQs

タイムライン

チャット

視点

イトヒキイワシ

ヒメ目チョウチンハダカ科イトヒキイワシ属の深海魚 ウィキペディアから

Remove ads

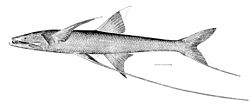

イトヒキイワシ(糸引鰯、Bathypterois atricolor)は、条鰭綱ヒメ目チョウチンハダカ科に属する深海魚の一種。体を深海底に立たせて餌を待つ独自の生態から、「三脚魚」(サンキャクウオ)という通称を持つ。イワシと名に付くが、ニシン目に分類されるイワシとは目から異なる。

Remove ads

分布と生息地

インド太平洋、ギニア湾のリベリアからナイジェリア[2]。日本では福島県以南の太平洋岸、沖縄トラフから知られる[3]。大陸斜面、深海底、海溝に生息し、生息水深は258 - 5150 m[3]。

形態

体は細長く側扁しており、頭部前方は縦扁する。目は著しく小さい。吻は長く尖り、口は大きく、下顎が突出する。背鰭は体の中央部にあり、背鰭より前に腹鰭があり、背鰭基部の真下に肛門があり、臀鰭は明らかに背鰭より後方から始まる。また脂鰭がある。腹鰭と尾鰭の端は異常に伸びるが、腹鰭は臀鰭に達しない。胸鰭の遊離軟条も非常に長く、先端は分枝し、脂鰭まで達する。尾柄腹面には切れ込みがある。鱗は円鱗で、剥がれやすい。背側は暗い紫色で、腹側は青灰色。顎と鰓蓋、尾鰭は黒色[4]。体長は15 cm弱で、最大で20 cm[2]。

生態

鰭を使って海底に立ち、流れてくるプランクトンなどの餌を待つ。また胸鰭を動かし、餌を引き寄せるという。餌の少ない深海でエネルギー効率を抑えるために、独自の体型へ進化したとされる。潜水技術の進歩による海底での調査で、その生態が判明した。深海に住むヒメ目に多い雌雄同体である。幼魚時は海の表層辺りに出て、成長したのちに深海に戻り、独自の姿に変わるという。

類似種

ナガヅエエソ( Bathypterois guentheri )とよく似るが、ナガヅエエソは腹鰭が臀鰭に達するほど長く、臀鰭は背鰭後端より前から始まる。また尾柄腹面の切れ込みが無い[3]。オオイトヒキイワシ( Bathypterois grallator )には脂鰭が無く、胸鰭も背鰭までしか達しない[3]。

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads