トップQs

タイムライン

チャット

視点

ウンブリエル

天王星の第2衛星 ウィキペディアから

Remove ads

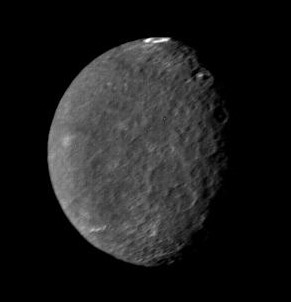

ウンブリエル[9][10] またはアンブリエル[11] (Uranus II Umbriel) は、天王星の第2衛星であり、天王星の5大衛星の1つである。内側から13番目に回っており、3番目に大きい。組成の大部分は氷で、一定量の岩石を含んでおり、内部は岩石の核と氷のマントルに分化していると考えられている。天王星の衛星の中では最も暗い表面を持ち、また衝突によって形成されたと思われる地形が発見されている。しかし峡谷が存在することから初期段階で内部活動があり、古い表面を更新するような現象が発生していた可能性がある。

表面は最大で直径が 210 km におよぶ多数の衝突クレーターで覆われており、天王星の衛星の中ではオベロンに次いでクレーターが多い。最も特徴的なのは、底部に明るい物質が環状に存在しているクレーターであるウンダである。この衛星は他の主要な天王星の衛星と同様に、形成直後の天王星の周りに存在した降着円盤 (周惑星円盤) の中で形成したと考えられている。これまでに天王星系に接近して観測を行ったのは1986年1月のボイジャー2号のみであり、この際にウンブリエル表面の 40% が観測された。

Remove ads

発見と命名

ウンブリエルは、同じく天王星の衛星であるアリエルと共に、1851年10月24日にウィリアム・ラッセルによって発見された。なお、1787年に天王星の衛星で最も大きいチタニアとオベロンを発見したウィリアム・ハーシェルはさらに4つの衛星を発見したと主張したが[12]、これらはその後確認されず、ハーシェルによる発見は誤りであったと考えられている[13][14][15]。

天王星の全ての衛星は、ウィリアム・シェイクスピアもしくはアレクサンダー・ポープの作品に因んで命名されている。それまでに発見されていた4つの衛星の名前はウィリアム・ラッセルの依頼を受けたジョン・ハーシェルにより命名されている。ウンブリエルはポープの『髪盗人』に登場する悪霊ウンブリエルに因んで名付けられた[16]。またラテン語の umbra は「影」という意味を持つ。その他には、Uranus II という別名も持つ[16]。

軌道

ウンブリエルは天王星からおよそ 266,000 km の距離を公転しており、天王星の5つの主要な衛星の中では3番目に遠い。軌道離心率は小さく、天王星の赤道に対する軌道傾斜角も非常に小さい[3]。軌道周期は4.1日であり、ウンブリエルの自転周期と同期していると考えられる[6]。従って、天王星に常に同じ面を見せながら公転している。

ウンブリエルの軌道は天王星の磁気圏の完全に内部にある。ウンブリエルのように大気を持たずに磁気圏内を公転する衛星では、公転の進行方向と逆向きの後行半球の表面は、惑星の自転と共回転する磁気圏のプラズマ粒子の衝突にさらされることになる[17]。これはオベロンを除く全ての天王星の衛星の後行半球で見られるような、暗い表面の原因になっていると考えられる[8]。またウンブリエルは磁気圏の荷電粒子を捕獲しており、これは1986年にボイジャー2号がウンブリエル近傍を通過した際に、検出されるエネルギー粒子の明確な減少という形で検出されている[18]。

天王星と同様に横倒しの軌道で公転しているため、夏至の際には北半球が直接太陽の方向を向くことになり、逆に南半球は太陽とは反対方向を向くことになる。そのためウンブリエルは極端な季節変化を経験する。地球の場合は、極域が夏至や冬至の前後に白夜か極夜を経験するが、その極端な状態と言える。このためウンブリエルの両極は、天王星における半年 (42年) の間ずっと昼か夜が続く[8]。ボイジャー2号が1986年にフライバイした際は南半球が夏至を迎えている最中であり、北半球は全体が夜であった。42年ごとに天王星が分点にさしかかり、赤道面が地球と交差する時に、天王星の衛星同士の掩蔽が観測可能になる。このような現象は2007年から2008年にかけて発生し、2007年8月19日にはウンブリエルによるアリエルの掩蔽が発生した[19]。

現在のウンブリエルは他の衛星といかなる軌道共鳴も起こしていない。しかしかつてはミランダと 1:3 の軌道共鳴を起こしていたと考えられる。この共鳴によってミランダの軌道離心率が上昇し、ミランダ内部の潮汐加熱と地質学的活動に寄与したが、ウンブリエルの軌道には大きな影響は無かったと考えられる[20]。天王星の扁平率が小さいため、木星や土星の衛星と比べると、天王星の衛星が平均運動共鳴から脱出するのは比較的容易である[20]。ミランダはウンブリエルとの軌道共鳴から脱出した後に軌道離心率が減衰し、これが内部での熱源になった[20][21]。

Remove ads

組成と内部構造

ウンブリエルは天王星の衛星の中で3番目に大きく、4番目に重い。平均密度は 1.39 g/cm3 であり[5]、組成の大半は氷で、質量の 40% 程度が氷ではない高密度の物質から成っていると考えられている[22]。後者の物質は、ソリンのような重い有機化合物を含んだ炭素質の物質や岩石であると考えられる[6]。水の氷が存在することは赤外線の分光観測から明らかになっており、観測では表面に結晶質の氷が存在することが判明している[8]。氷による吸収の特徴は、後行半球よりも公転の先行半球で強い[8]。この非対称性の原因は明らかになっていないが、天王星の磁気圏からの荷電粒子の衝突と関係していると考えられる。磁気圏内の荷電粒子は天王星の自転とほぼ同じ角速度で動いているためウンブリエルの軌道ではウンブリエルの公転速度よりも速く、そのため後行半球に後方から追突する形で衝突する。エネルギー粒子は水の氷のスパッタリングを起こす傾向があり、クラスレートハイドレートの形で氷の中にとらわれているメタンを分解して有機物を暗くし、炭素が豊富な暗い残余物が生成される[8]。

水以外にウンブリエルの表面に赤外線分光観測で発見されている化合物は二酸化炭素のみであり、主に後行半球に濃集している。この二酸化炭素の起源は明らかになっていない。天王星の磁気圏からやってくる高エネルギーの荷電粒子や太陽からの紫外線の影響で、炭素化合物や有機物から局所的に生成されている可能性がある。この仮説は二酸化炭素の濃集の非対称性を説明することができる。これは、後行半球では先行半球よりも磁気圏からの粒子の影響が強いからである。その他の可能性としては、ウンブリエル内部の氷に昔から捕獲されている二酸化炭素の脱ガスによるという仮説も存在する。この場合、内部からの二酸化炭素の流出は過去の地質学的な活動と関連している可能性がある[8]。これらの特徴は、アリエルで見られるものと類似している。

ウンブリエルの内部は、岩石質の核と、それを取り囲む氷のマントルに分化している可能性がある[22]。分化した構造を持つ場合、核の半径は 317 km で衛星半径のおよそ 54% に相当し、質量は衛星全体のおよそ 40% になると推定される。ウンブリエル中心部での圧力はおよそ 0.24 GPaである[22]。氷マントルの現在の状態は分かっていないが、内部海を持つ可能性は低い[22]。

表面の特徴

要約

視点

ウンブリエルの表面は天王星の衛星の中で最も暗く、似た大きさを持つ衛星アリエルの半分以下の光しか反射しない[1]。アリエルのボンドアルベドが 23% であるのに対し、ウンブリエルは 10% と非常に低い[7]。衛星表面の反射率 (幾何アルベド) は位相角が 0° の時は 26% だが、位相角がおよそ 1° になると 19% にまで低下する。これは衝効果と呼ばれる現象である。ウンブリエル表面はわずかに青っぽい色を示すが[23]、ウンダクレーターなどに見られるような新鮮な明るい衝突放出物はより青っぽい色を示す[24]。

公転の先行半球と後行半球で表面の非対称性が見られ、前者は後者よりも赤っぽい色を示す[25]。天体表面が赤っぽい色を示すようになる原因としては、荷電粒子の衝突による宇宙風化作用や、太陽系の年齢にわたる微小隕石の衝突が挙げられる[23]。しかしウンブリエルに見られる色の非対称性はおそらく、天王星の外側の不規則衛星に起源を持つと思われる赤っぽい物質の降着によるものであると考えられる。この物質が主に先行半球側に降り積もることによって色の非対称性が発生する[25]。ただしウンブリエルの表面は比較的一様であり、アルベドや色の大きな変化は見られていない[23]。

これまでにウンブリエル表面に発見されている特徴としてはクレーターがある。ウンブリエルの表面は、アリエルやチタニアよりも多数の、大きいクレーターで覆われている。また地質学的活動の痕跡は最も少ない[24]。天王星の衛星の中でウンブリエルよりもクレーターが多いのはオベロンのみである。発見されているクレーターは、小さいものは直径が数キロメートル程度、最大のウォコロは 210 キロメートルである[24]。発見されているクレーターはどれも中央丘を持つが[24]、光条を持つものは見つかっていない[6]。

ウンブリエルの赤道付近には最も特徴的な地形であるウンダクレーターがある。このクレーターは直径が 131 キロメートルある[26]。ウンダのクレーター底部には明るい物質で出来た大きなリングがあり、衝突時に発生した物質が堆積したものか[24]、あるいは二酸化炭素の氷だと考えられている[27]。明暗境界線に沿ってプヴェルとスキィンドというクレーターがあり、明るい光条は持っていないが明るい中央丘を持っている[6][26]。ウンブリエルの形状の研究からは、直径がおよそ 400 km、深さがおよそ 5 km の非常に大きな衝突による地形がある可能性が指摘されている[28]。

他の多くの天王星の衛星と同様に、ウンブリエルの表面は北東から南西方向に走る一連の峡谷によって区切られている[29]。しかし画像の解像度が低いこととウンブリエルの表面の変化に乏しいことから、これらの峡谷は正式な地形としては認識されておらず、地形図を作成出来ていない[24]。

ウンブリエルのクレーターの多い表面は、多数のクレーターが形成された後期重爆撃期以降ほとんど変化していないと考えられる[24]。かつてのウンブリエルに内部活動があったことを示すわずかな兆候は、峡谷と暗い多角形状の地形のみである。後者は、差し渡し数十から数百キロメートルにおよぶ複雑な形状の暗い領域である[30]。多角形状の地形はボイジャー2号による詳細な撮像観測によって発見されたものであり、おおむねウンブリエルの表面に一様に見られ、北東から南西方向に分布する傾向がある。多角形状の地形のいくつかは数キロメートルの深さの窪地と一致しており、形成直後の地質活動によって形成された可能性がある[30]。

ウンブリエルがなぜ非常に暗い表面を持ち、比較的一様であるのかはまだ分かっていない。表面は天体衝突や爆発的な火山活動で放出された暗い物質による比較的薄い層で覆われている可能性がある[25]。ウンブリエルの軌道周辺を漂う暗い物質によって表面が覆われているという説もあるが、ウンブリエル以外の衛星が影響を受けていないため可能性は低いと見られている[6]。別の仮説として、ウンブリエルの地殻は全てが暗い物質で出来ており、そのためにクレーターが明るい光条を持たないというものがある。ただしウンダクレーターの内部に見られる明るい特徴の存在はこの仮説と矛盾する[6]。

Remove ads

起源と進化

形成過程

ウンブリエルは天王星周りの降着円盤 (周惑星円盤) の中で形成されたと考えられている。これはガスとダストからなる円盤であり、天王星形成後の一定期間の間存在したものか、あるいは天王星の赤道傾斜角を大きく傾ける原因となった巨大衝突によって形成されたものである[31]。この円盤の詳しい組成は不明だが、天王星の衛星が土星の衛星と比べて高密度であることから、比較的水が少ない組成であった可能性がある[6]。炭素と窒素の大部分は、メタンやアンモニアではなく一酸化炭素と窒素分子の形で存在したと考えられる[31]。このような円盤の中で衛星が形成されると、氷は比較的少なく、また氷の中にはクラスレートの形で一酸化炭素と窒素が取り込まれ、また比較的多くの岩石が材料となるため、高い密度を説明することができる[6]。

進化

降着過程は衛星が完全に形成されるまで数千年の間継続したと考えられる[31]。理論モデルによると、降着に伴う衝突はウンブリエルの外層を加熱し、深さ 3 km にわたって最大で 180 K にまで温度が上昇したことが示唆されている[32]。形成が終了した後、表面付近の層は冷却するが、ウンブリエルの内部は岩石に含まれる放射性元素の崩壊によって加熱される[6]。冷えていく表面近くの層は収縮し、暖められている内部は拡大する。これにより強い引張応力が衛星の地殻にかかり、地殻が破壊されたと考えられる。現在見られる崖や峡谷はこの過程で形成されたと考えられ[24]、この過程はおよそ 2 億年にわたって継続したと考えられ、衛星内部の活動は数十億年前に終わったことを示唆している[33]。

もし不凍液の役割を果たすアンモニア水和物や塩化物が存在した場合、初期の降着加熱と放射性元素の崩壊による加熱によって、ウンブリエル内部の氷は溶融していた可能性がある[32]。内部が溶融した場合は氷と岩石が分離し、氷マントルに覆われた岩石の核という分化した構造に進化する[22]。アンモニアを大量に溶かした液体の水の層 (内部海) は、コアマントル境界を形成したかもしれない。この混合物の共晶温度は 176 K である[22]。しかしこの内部海は、はるか昔に凍結してしまったと考えられる。ウンブリエルは内因性の表面の更新がほとんど行われていない一方[24]、他の天王星の衛星では非常に初期の段階で表面を更新するイベントを経験したと考えられる[30]。

Remove ads

観測と探査

→「天王星探査」も参照

これまでにウンブリエルに接近して観測を行ったのはボイジャー2号のみであり、1986年1月に天王星をフライバイした際にウンブリエルの撮影も行った。ボイジャー2号のウンブリエルへの最接近距離は 325,000 km であり[34]、最も解像度の良い画像での空間分解能はおよそ 5.2 km であった[24]。この時の観測では表面のおよそ 40% が撮影されたが、地形図を作成するのに十分な品質の画像が得られたのは全体の 20% のみであった。他の天王星の衛星と同様にフライバイ時は南極を太陽の方向に向けており、太陽光が当たらない北半球は探査することが出来なかった[6]。

地形一覧

クレーター

ウンブリエルのクレーターの名は、大半が邪悪や闇の神と精霊に由来する。

参考文献

「太陽系はここまでわかった」リチャード・コーフィールド著、水谷淳訳、文芸春秋、2008年

出典

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads