トップQs

タイムライン

チャット

視点

エクスプロイテーション映画

アメリカ映画のジャンル ウィキペディアから

Remove ads

エクスプロイテーション映画(Exploitation films)とは、1950年代以降に量産された映画を指すジャンル用語の一つで、興行成績をあげるため、センセーショナルな時事問題やタブーとされる題材をあえて取り上げている低俗な作品群を指す[1]。チケットの売れ行きを伸ばす狙いで、テーマの話題性を「利用・搾取する(exploit)」ため、この呼び名がある[1]。当初アメリカで製作された作品を指していた用語が、その後、ヨーロッパなど各国で作られた作品にも用いられるようになった[1]。

一般に、物語や演技よりも性描写や暴力など主流の映画が扱わない、きわどい過激な題材を映画館で見せること自体を売り物として、低予算で量産された[1]。多くは低俗な娯楽として限定的な上映にとどまったが、一部の作品は熱狂的なファンを獲得して「カルト映画」として長期にわたって上映された[2][1]。

歴史

要約

視点

草創期

1930年頃までのアメリカでは、観客を引きつけるため、きわどい題材の映画作品が大量に製作・上映されており、売春・中絶・児童婚・不倫といったセンセーショナルな話題を取り上げた作品は、宣伝で大いに強調されて多くの観客を集めていた[3]。ホワイト・スレイヴ (White Slave、強制売春)を扱った『魂の交流〈日本未公開〉Traffic in Souls』(1913)や、性病にかかったカップルを描いた『損なわれた者〈日本未公開〉Damaged Goods』(1914)は、その典型的な例である[3]。

市場の拡大

1934年にハリウッドの自主規制システムである「プロダクション・コード(ヘイズ・コード)」が導入されると、こうした題材があからさまに取り上げられることは少なくなっていた[4]。しかし第二次大戦後に観客の中心が10代から20代前半までの若者に移行し、さらに彼らに人気のある上映場所として親の目を離れたドライブインシアターが注目されるようになると、どぎつい題材で耳目を集める作品が再び現れた。

映画情報誌『バラエティ』は、1946年の段階でこうした現象が現れていると指摘しており、「エクスプロイテーション映画」は、この記事の中で初めて使われた言葉とされている[4][1]。

1950年代になると、この傾向はさらに加速する。1954年に設立されたプロダクション「アメリカン・インターナショナル・ピクチャーズ」(AIP) は、ドライブイン市場向けに、非行に走る10代の若者や、路上で不良少年たちが行う違法なカーレースやバイクの暴走を題材とする作品、さらに残虐シーンを売り物とするホラー映画、サーフィン映画などを大量に製作した[5]。きわめて低予算で量産するため、多くは似たような話の筋・同様の舞台装置を使い回しており、特段の経験を積んでいない若い俳優が動員された[6]。

このAIPで、とくに成功したひとりはロジャー・コーマン監督である[5]。コーマンはホラーとSFをミックスした低予算映画を得意とし、『原子怪獣と裸女(Day the World Ended)』(1955)、『姦婦の生き埋葬』(1962)、『金星人地球を征服』(1956)といった作品を乱造した[7]。後にカルト映画として熱狂的なファンを獲得する『リトル・ショップ・オブ・ホラーズ』(1960)も彼の監督作品である。

〈性の見世物〉へ

1960年前後にはプロダクション・コードはまったく形骸化し、さらに性の解放という時代状況にも後押しされて、セックスとヌードを強調してそれを売り物にする作品が現れた。

ラス・メイヤー監督の『インモラル・ミスター・ティーズ』(1959)は、女性の衣服を透視できる目をもった男の物語で、行く先々で下着をつけない女性たちと邂逅する。わずか4日間で撮影された作品だったが、これが検閲をくぐりぬけて各地で上映されると、2万4000ドルの製作費に対して150万ドルの興行成績をあげる大ヒットとなった[8]。この成功を見て多くの制作者がいっせいに参入し、同様の小品が3年のあいだに150本も製作されている[8]。

この傾向は1970年代を通じてつづき、アメリカでは女囚刑務所などさまざまな場所を舞台に変えて作品が量産されたため、エクスプロイテーション映画の中でも、とくに「セクスプロイテーション映画 Sexploitation films」と呼ばれるサブジャンルを形成するまでになった[3]。ロジャー・コーマンらと並ぶエクスプロイテーション映画の作り手となったH・G・ルイスの『スカム・オブ・ジ・アース(Scum of the Earth!)』(1963)[9]や『太陽の娘〈未〉Daughter of the Sun』(1962)[10]、ラス・メイヤー『肉体の罠』(1964)などがその例である。

同様の傾向は他の欧米諸国でも始まっており、イギリスで『キャリー・オン・イングランド Carry On England』シリーズ、ドイツで『女子学生(秘)レポート Schulmädchen-Report』シリーズなどが作られている[11]。

アメリカでは主流の映画館がこうした作品を上映しないことから、エクスプロイテーション映画・カルト映画を専門に上映する低料金の映画館「グラインドハウス・シネマ」が大都市で台頭することとなった[3]。

多様化へ

1970年代半ばになるとアメリカ映画産業の構造変化が明らかとなり、メジャー映画スタジオが新しく登場した若い感性の観客らを引きつけるため知恵を絞るようになった。彼らはそれまで低俗と蔑んでいたエクスプロイテーション映画の作り手に注目し、この中でラス・メイヤーは20世紀フォックスから依頼を受けて新作『ワイルド・パーティー』(1970)を撮るまでになる[12]。この作品は、当時アメリカ社会を震撼させたシャロン・テート惨殺事件を連想させる殺戮・惨劇と性描写をふんだんに取り込んでおり、あざとく観客を引き寄せる「搾取(exploitation)」の典型だと評された[13]。

その後もラス・メイヤーは『UP!メガヴィクセン』(1976)、『スーパー・ヴィクセン(旧題:淫獣アニマル) (Supervixens)』(1975)、『ウルトラ・ビクセン/大巨乳たち(Beneath the Valley of the Ultra-Vixens)』(1979)といった同種の作品を作りつづける[12][14]。

彼の成功を受けてチェスティ・モーガンやフィンドレイ夫妻、R・リー・フロストといった新たな作り手が次々に参入、ジャンルは多様化を続けた[11]。こうした作品の主人公としてアメリカではしばしば大学生が描かれ、とくにチアリーディングの女子学生らが登場する作品が『スインギング・チアリーダーズ〈未〉(The Swinging Cheerleaders)』(1974)など何本か製作され興行的成功を収めている[15]。

一方で1970年代後半から『ディープ・スロート』のようなハードコア・ポルノが大手を振って作られはじめると、旧来のセクスプロイテーション映画はしだいに興行成績が低下してゆき、またとくに1980年代以降、レンタルビデオの登場によって、こうした過激な題材を映画館で見る習慣は各国で急速に衰退していった[1]。しかし現在でも、エクスプロイテーション映画は低俗・猥雑な作品の代名詞として定着している[1]。

再評価

作り手の大半は男性だったが、まれにドリス・ウィッシュマンのように女性監督がセクスプロイテーション作品を手がけた例もあり、近年フェミニスト映画批評の観点から再検討が進んでいる[16]。

また低予算の製作現場に若い作り手が容易に参加できたため、アメリカではピーター・ボグダノヴィッチ、マーティン・スコセッシ、フランシス・フォード・コッポラなど、後に主流映画で活躍する監督たちが映画製作を学ぶ重要な場として機能したことが注目されている[5]。

Remove ads

日本

欧米に比べて相対的に映画検閲の厳しかった日本では、ポルノ映画以外の舞台でアメリカのようなあからさまな性的シーンが描かれることは少なかったが、猟奇的な題材をあえて取りあげて低予算で乱造する慣行は、日本でも定着した[17]。

化け猫映画

第二次大戦前には、プロデューサーの永田雅一が新興キネマでかつての人気女優・鈴木澄子を起用した化け猫の映画を手がけ、「化け猫映画」と呼ばれる日本特有のサブジャンルが形成された[18]。

これは低俗娯楽映画・ゲテモノと言われながらも確実な興行成績をおさめる映画として量産され、『佐賀怪猫伝』『有馬猫』(ともに1937)、『怪猫五十三次』『怪談謎の三味線』(ともに1938)、『山吹猫』(1940)など永田の作品群で一貫して主人公をつとめた鈴木澄子は「化け猫女優」の異名を取るまでになった[18]。

永田は戦後も大映に移ってこのシリーズを作りつづけ、若いとき清楚な娘役で一世を風靡していた入江たか子を口説き落として化け猫を演じさせている[18]。これも大いに観客を集めたが、同時に「化け猫女優」はかつてのスター女優の末路を意味する表現にすらなった[18]。

1960年代中頃から興行成績が伸びなくなってこのジャンルの作品は次第に作られなくなるが、東映で『怪猫 呪いの沼』(1968)、またこの頃から人気を集めるようになったポルノ映画と合体させた『秘録怪猫伝』(1969)、『怪猫トルコ風呂』(1975)などが製作されている[19]。

新東宝

1955年、新東宝を大蔵貢が社長・プロデューサーとして引き継ぎ、「安く早く面白く」をキャッチフレーズとして、アメリカのエクスプロイテーション映画と同様の扇情的な作品を数多く世に送り出した[17]。戦後の進駐軍兵士を相手とする娼婦を集めて設立された特殊慰安施設協会をテーマとする『女の防波堤』(1958)や、修道女の同性愛を描く『汚れた肉体聖女』(1958)、さらに『九十九本目の生娘』(1959)、『花嫁吸血魔』『女死刑囚の脱獄』(ともに1960)などはその典型的なものである[20]。

その多くが、やはり極端な短期間・低予算で作られるため台詞や物語の一貫性を犠牲にしているが、関東大震災における朝鮮人虐殺事件を正面から描いた小森白『大虐殺』(1960)など、近年になってその題材の先進性が再評価されるようになった作品も含まれている[20][18]。

Remove ads

エクスプロイテーション映画の例

要約

視点

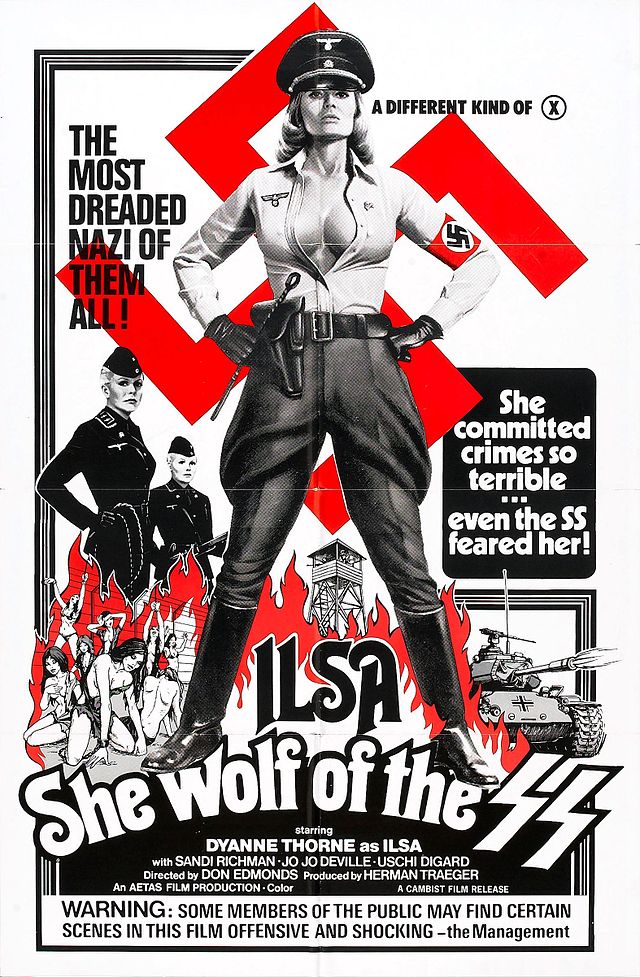

上述の「セクスプロイテーション映画」はさまざまな変種が現れ、アマゾネス映画、女囚映画[21]、カトリックの修道女が登場する「ナンスプロイテーション映画」などが作られた。さらに、主にイタリアで量産された疑似ドキュメンタリー「モンド映画」、ナチスの強制収容所などを舞台にした「ナチスプロイテーション映画」を筆頭に、以下のようなさまざまなサブジャンルが形成された。

- ブラックスプロイテーション(Blaxploitation)

- 黒人観客を集めるため、従来のハリウッド映画の登場人物を黒人に置き換えて探偵・警察映画、ギャング映画、ホラー映画などさまざまなジャンルの「黒人版」が多数制作された[22]。

- ここで活躍した黒人の作り手の中には、俳優のパム・グリアや、監督のゴードン・パークスなど、後にハリウッドのメジャー作品で活躍するようになった者もいる[22]。

- 特に知られた作品に、ゴードン・パークスの『黒いジャガー(Shaft)』(1971)やジョン・ギラーミンの『黒いジャガー/アフリカ作戦(Shaft in Africa)』(1973)、また『スーパーフライ(Super Fly)』(1972)、メルヴィン・ヴァン・ピーブルズ『スウィート・スウィートバック(Sweet Sweetback's Bssdasssss Song)』(1971)などがある。

- ジャッロ映画(またはジャーロ映画 Giallo films)

- イタリアで量産されたスラッシャー映画。ダリオ・アルジェント『サスペリア』(1977)など。名称はイタリアの低俗なパルプ・マガジンを意味した言葉から。

- ハグスプロイテーション(Hagsploitation)[23]

- 若いときに美しく裕福だった女性が老境に入って零落し、精神的な安定を失って異常行動に走るホラーやスリラーの一種。名称は「醜い老女」を意味する俗語 "hag" から[24]。近年は後述のレイプ・リベンジ映画と同様、フェミニスト批評の観点から注目されることがある[25][26]。「がみがみ口うるさい女」を指す俗語 "biddy" を使って「サイコ・ビディ映画(Psycho-biddy films)」とも呼ばれる[27]。初期の作品として『何がジェーンに起ったか?』(1962)がしばしば参照される。ほかに『インシディアス 最後の鍵』(2018)など。

- ブルースプロイテーション(Bruceploitation)[28] [英語版]

- ブルース・リー没後、彼に似た衣装や髪型の俳優を起用して製作されたクンフー中心のアクション映画。俳優の名前も Bruce Li(黎小龍)、Bruce Lai、Bruce Le(呂小龍)などブルース・リーに似せて作られた。『ドラゴン 怒りの鉄拳2(Fist of Fury II)』(1977)など。新たなクンフー映画のスターであるジャッキー・チェンの登場後に下火となった。

- オズプロイテーション(Ozploitation)[29][30] [英語版]

- オーストラリアで製作されたエクスプロイテーション映画。『マッドマックス』(1979)や『ロングウィークエンド (Long Weekend)』(1978)など。名称は「オーストラリア」を指す俗語 "Ozzie (Aussie)" から[31]。

- カヌクスプロイテーション(Canuxploitation)[32]

- カナダで製作されたエクスプロイテーション映画。『暗闇にベルが鳴る』(1974)など。名称は「カナダ人」を指す俗語 "Canuck" から[33]。

- ヴェッツプロイテーション(Vetsploitation films)[34]

- 主にヴェトナム戦争などの帰還兵 (veteran)を主要な登場人物とする映画。『ハイジャック』(1972)など。

- レイプ・リベンジ映画(Rape-Revenge Films)[35]

- 性暴力を受けた女性やその親族などが犯人に復讐する物語が中心になる映画。『発情アニマル(改題:悪魔のえじき)』(1979)など。

脚注

関連文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads