トップQs

タイムライン

チャット

視点

グロッソプテリス

ウィキペディアから

Remove ads

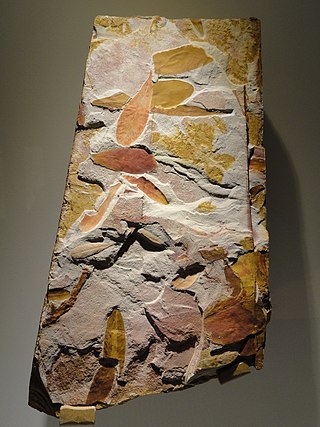

グロッソプテリス (Glossopteris) は古生代ペルム紀に栄えた裸子植物グロッソプテリス類で、湿地に生えていた。ゴンドワナ植物群の代表的植物である[1]。舌のような形の大きな葉が特徴(グロッソプテリスは、「舌状の葉」という意味)で、葉と向き合うように繁殖器官がついていた。化石が南アメリカ、アフリカ、インド、南極、オーストラリアから発見され、かつてこれらの大陸がゴンドワナ大陸として1つにつながっていたとする大陸移動説の証拠の1つとされている。

グロッソプテリスはペルム紀に栄えたが、パンゲア大陸の合体、陸地と海の分布、大陸性気候 (メガモンスーン条件) の拡大、極地の氷河の衰退、そして継続的な大規模な火山噴火など、いわゆるP-T境界の破局のなかで絶滅したと考えられている。本種の絶滅と前後するように、ゴンドワナ大陸では爆発的な多様化が起こり、多数の固有種が確認されるようになった[2]。

ペルム紀には植物食動物(特にディノケファルス類や異歯類、他にはパレイアサウルス類やモラディサウルス(Moradisaurus)など)が多様化すると、被食者である植物には強い淘汰圧がかかった。結果グロッソプテリス類では、葉の非消化性炭素の増加、葉の大きさの縮小(小葉化)、木質化、化学的防御、生殖器官の保護が確認されている。これらの適応は植物食動物にも進化を促し、頭蓋骨の形態、体の大きさ、体重の増減、一口の大きさなどに多様性が見られるようになった。さらには植物食動物の活動能力の向上(いわゆる恒温動物への進化)も起こり、現在の有蹄動物(ウマやウシなど)のように草本植物の質と量の変化へ対応し、高い活動率と胃の微生物によって余分な熱を発散することができた可能性すらある[3]。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads