トップQs

タイムライン

チャット

視点

ケプラー90h

太陽系外惑星 ウィキペディアから

Remove ads

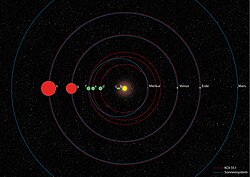

ケプラー90h(英語:Kepler-90h)とは地球からりゅう座の方向に約2500光年離れたところにある太陽よりやや大きいG型主系列星、ケプラー90を公転している8つの太陽系外惑星の内のひとつである。ケプラー宇宙望遠鏡は恒星面を惑星が通過することで恒星の光度がわずかに減光し、その減光から惑星の存在を間接的に検出するトランジット法で発見した。

Remove ads

特徴

物理的特徴

ケプラー90hは表面が岩石から構成されていない巨大ガス惑星である。質量は木星の1.2倍[3]、半径は1.01倍であり[2]、木星より若干大きい程度で、木星と非常に似た系外惑星である。

軌道

居住性

ケプラー90hはケプラー90のハビタブルゾーン内に位置する。半径が1.01 RJであり地表が岩石質であるためには大きすぎるため、この惑星自体は居住性が低いと考えられている。もしこの惑星が衛星を持ち、衛星の大気の状況や大気圧などが十分にあれば液体の水が存在し、生命が進化している可能性がある。しかし、このような衛星は惑星周囲に形成されるものではなく、遠くから捕獲されたものである。木星型惑星はふつう木星のガリレオ衛星や土星のタイタンのような大きさの衛星を持つとされる。これらの衛星は自身の大気や磁場を保持することが可能であると考えられており、現にタイタンは大気が地球よりも厚く、ガニメデは磁場を持っている。

衛星が安定した軌道をとる場合、衛星の惑星に対する公転周期Psと惑星の恒星に対する公転周期Ppの間では

になることが知られている[5][6]。シミュレーションでは巨大ガス惑星や褐色矮星の衛星で太陽に似た恒星から1 auほどの位置にある場合、公転周期は45日から60日が最適とされている[7][リンク切れ]。ケプラー90hの場合はこれとほぼ同じになると考えられている。

潮汐力による効果は衛星でプレートテクトニクスが起こる要因になると考えられており、火山活動による衛星の温度上昇[8][9]や磁場の生成、いわゆるダイナモ効果に関与している[10]。

地球のような大気を46億年間支えるためには衛星の密度が火星程度で、最低でも0.07 M⊕を持つ必要がある。この大気を維持するためには恒星風や放射線帯の影響を少なくするため磁場が必要である。NASAの探査機ガリレオは木星の衛星ガニメデが0.025 M⊕であるが磁気圏を持つこと発見しており、衛星が大きいならば磁場があることを示唆している[7][リンク切れ]。

Remove ads

恒星

→詳細は「ケプラー90」を参照

この惑星は主系列星ケプラー90周囲を公転している。恒星は質量が太陽の1.13倍、半径が太陽の1.2倍でスペクトル分類ではG6またはF6と推測されている[2]。年齢の詳細は不明で表面温度は6080+260

−170 K[2]と太陽の5778 K[11]より300 Kほど高い。恒星の地球からの視等級は+14で[12]肉眼では見えない。

発見

2009年、NASAのケプラー宇宙望遠鏡は恒星面のトランジットを検出する光度計の運用を終了した。最終調査においてはKepler Input Catalog(KIC)に登録された50000もの恒星が観測され、その中にはケプラー90も入っていた。系外惑星の候補がある恒星の観測は2009年5月13日から2012年3月17日まで行われた。ケプラー90系の惑星のトランジットの観測が終了した後、現在のケプラー90hによるトランジットは331日ごとに起こっていることが発覚し、最終的に系外惑星であると結論づけられた。この発見は2013年10月22日に提出され、2014年7月2日にarXivで公表された後、2014年7月26日にアストロノミカルジャーナルで公表された[1]。

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads