トップQs

タイムライン

チャット

視点

サーンチー

インドの初期の仏教遺跡。大仏塔と彫刻など ウィキペディアから

Remove ads

サーンチー(Sanchi、梵: साञ्ची Sāñcī)は、大仏塔や寺院跡、アショーカ王の石柱跡などの仏教建築群や、精緻な仏教彫刻で知られる仏教遺跡である[1]。この遺跡からは、紀元前3世紀から紀元後12世紀にかけての仏教建築や仏教美術の興亡を知ることができる[2]。

サーンチーの仏教遺跡は、インドの中部にあるマディヤ・プラデーシュ州、ラーイセーン県(英語: Raisen district)のサーンチー町の丘陵にあり、1989年に世界遺産に登録された。

Remove ads

概要

要約

視点

主な遺跡と歴史上の位置づけ

ドーム型の本体を持つ第一塔(大仏塔、マハー・ストゥーパとも呼ばれる)は、破壊と復興を経て、現在は直径36.8メートル、高さ21.6メートル(石造りの傘を含む)となっている[2]。インドで最古の石造構造物の一つである[3]。

第一塔には直径が今の半分ほどの煉瓦の中核があり[4]、これがマウリヤ時代(紀元前3世紀頃)にアショーカ王により建設された元の仏塔と考えられている[2]。同時期に、石柱も建てられた。シュンガ時代(紀元前2世紀頃)に本体は黄褐色の石で覆われて拡張され、周囲に二重の欄盾[5]と、周囲を右回りに回って礼拝する(右繞という)ための通路と階段が増築された。サータヴァーハナ(アーンドラ)時代(紀元前後)には、四方に精緻な仏教彫刻を施されたトーラナ(門)が造られた[2]。

また、シュンガ時代に第二塔および第三塔が造られ、サータヴァーハナ時代には第三塔にトーラナが造られた。様々な時代の僧院や寺院の跡も加えると、仏教遺構の総数は50を超える[2]。

サーンチーの遺構は古代文字の解読に大いに役立った。トーラナのアーキトレーブ(梁)や欄循のパネルには、ブラーフミー文字で寄進者に関わる碑文が多く彫られており、その文末の多くに「 𑀲 𑀤𑀸 𑀦𑀁 」という3つの同じ文字が登場する。これらが1837年のジェームズ・プリンセプによるブラーフミー文字解読の重要な鍵となった[8][9]。

サーンチーでの仏教美術制作は、サータヴァーハナ時代以後も西クシャトラパや[10]グプタ朝の支配のなかで継続されていたが、その後のインドにおける仏教の衰退(12世紀頃)以降、減退した。サーンチーの仏教施設は使われることがなくなり荒廃したが、その一方で、丘の上で森に覆われたサーンチーは、イスラムからの激しい攻撃を逃れることができた[11]。

その後、サーンチーは西洋人により再発見され、宝探しのために壊されたり調査のために発掘されたりしたが、20世紀初頭に現在の状態に復元された[12]。

- 復元前のサーンチー

- サーンチー北門、1861年

- サーンチー南門、1882年

- サーンチーストゥーパ、1897年

- サーンチーストゥーパ、1897年

配置

50を越える仏塔・寺院のほとんどが、丘の頂上に開かれたおよそ南北400メートル・東西200メートルの広場に集まっている。ただし、第二塔はその広場から200メートルほど西に離れた、より低い広場にある[13]。

- サーンチーの配置

- サーンチー全体地図

- サーンチー主要部の平面図

Remove ads

サーンチーの大仏塔(第一塔)

要約

視点

サーンチーには8つの仏塔の跡が確認されている[14]。そのうち3つが現存し、復元されており、それぞれ「第一塔(大仏塔)」「第二塔」「第三塔」と名前がつけられている。

第一塔は、もっとも大きく全体によく復元されている。その本体はドームのような形の塚(アンダと呼ばれる)であり、直径は約36.8メートル、本体の高さは約16.5メートルである。一部壊された跡が残るが、塚は水平に積んだ黄褐色の石で概ね20センチメートル程度の厚みで覆われており、10センチメートル程度の厚みの漆喰も一部残っている。往時は全体が漆喰で覆われていたと推測される[15]。

塚の頂部は切り取られて平らになっており、そこには手すりで囲われた四角い場所(ハルミカー)があり、その中央には柱(ヤスティ)が立ち、石の三重の傘(チャトラヴァリ)を支えている。塚のまわりには右繞のための周回通路が2つある。一つは、3本の横棒がある手すり(欄循、ヴェーディカー)で囲まれた高いテラス(メーディ)で、南門からつながる2つの階段で登ることができる。二つ目は、塚(プラダクシナパス)の周りの地面にあり、全体が一つ目同様の欄循で囲まれており、欄循の四方にはそれぞれ彫刻が施された門(トーラナ)が付属している。地面の欄循(ヴェーディカー)は、石の支柱(スタンバ)、3本の水平の横木(スチ)、および笠木(ウシュニシャ)で構成されており、そのほとんどには寄付者の名前を記した碑文がある[16]。

第一塔は、その基礎がアショーカ王の石柱の基礎と同じ面にあることなどから、アショーカ王の造立と考えられている[17]。インド古代史における最初の統一国家、マウリヤ朝の最盛期を築いたアショーカ王は、紀元前3世紀に8万4千もの釈迦の遺骨(仏舎利)を安置する卒塔婆(ストゥーパ)を建立し、釈迦の遺骨(仏舎利)を安置したと伝えられる。[18]。

第一塔の中心部には、煉瓦が泥に埋まっている[15]。マウリヤ時代には、大きさが現在の半分程度の煉瓦造りの塚があったと思われ[19]、三重の傘もこの頃の物と考えられている[17]。シュンガ時代(紀元前2世紀頃)には塚本体が化粧石によって増拡され、塚の周囲には石造の二重の欄楯(ヴェーデーカー)が巡らされた[20]。サータヴァーハナ時代(紀元前1世紀頃 - 紀元1世紀頃)には、東西南北の四方に「トーラナ」と呼ばれる石造の塔門が配置された[21]。

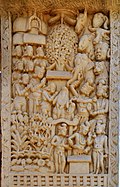

トーラナの高さは約10メートルで、塔門は日本の鳥居に似ているが、2本の方柱に3本の横梁が渡されている点で鳥居とは少し異なる。この塔門には仏伝図や本生図、アショーカ王の事績などが多数彫刻されており、工芸的な観点から見れば非常にすぐれたものと評価される。方柱の上で梁を支える彫刻は塔門によって異なり、南門が獅子、北門と東門がそれぞれ趣向の変わった象、西門が財宝神クベーラ(または豊饒神ヤクシャ)である。これは時代とともに起こった変化で、南門が最も古く、西門が新しいことを反映していると見られている[2]。南門の獅子像は2本の柱に4頭ずつ丸彫りされていて、サールナートのアショーカ王の石柱の上の獅子像とよく似ている。他の塔門の梁の上や浮彫にも、多数の獅子像や有翼獅子像が見られる。

ストゥーパはシャカムニの遺骨を安置したものであり、これらの獅子像はストゥーパの入口を守護する役割が担わされていると考えられる。王墓を守護するスフィンクスや王城守護の獅子門の潮流がここにあり、有翼の獅子が見られることにも西方からの影響が強く感じられる。

Remove ads

マウリヤ時代(紀元前3世紀)

要約

視点

「大仏塔」とも呼ばれる第一塔はサーンチーの最古の建造物で、もともとは紀元前3世紀にマウリヤ朝のアショーカ王の命によって建造された[22]。

その中核部は仏舎利の上に建てられた半球状のレンガ造りの建造物であり[22]、その基部を取り囲む一段高いテラスと、頂上にある手すりと石の傘が付いていた。石の傘はチャトラ(英語: Chatra (umbrella))と呼ばれる日傘のような構造物であり、位の高さをあらわしている[4][23]。

もともとの仏塔は直径が今の仏塔の半分ほどしかなく、煉瓦で覆われていた。石で覆われた現在の仏塔は、シュンガ朝によって拡大された結果である[4]。

アショーカ王とサーンチー

仏陀はサーンチーを訪れていない。それにもかかわらずアショーカ王がここに大きな仏教施設を造った理由としては、アショーカ王とサーンチー地域の密接な関係が主に挙げられる[2]。スリランカの仏教年代記『大史』によれば、彼が王子であった時にインド南西部のウッジャインの反乱鎮圧を命ぜられ、鎮圧には成功したものの負傷し、サーンチーから10キロメートルほどのヴィディシャーに滞在して、その時に看護を受けた商人の娘デヴィ(英語: Devi (wife of Ashoka))と結婚した。デヴィは、アショーカ王の子どもを3人もうけたが、そのひとりであるマヒンダはアショーカ王の即位後、仏教使節団を率いてスリランカに派遣される前にサーンチー[24]の僧院に泊まり、母親を訪ねたという[25][2]。

アショーカ王の石柱

→「en:Pillars of Ashoka」も参照

左は、サーンチーのアショーカ王石柱の柱頭の発見されたときの状態である。中央はその柱頭のパーシー ブラウン(英語: Percy Brown (art historian))による元の外観の再現図である[26]。

この柱頭は炎のパルメット(英語: flame palmette)と向かい合うガチョウで飾られたアバクスを除いて、サールナートのアショーカの獅子柱頭と非常に似ている(紀元前250年、サーンチー考古学博物館(英語: Sanchi Archaeological Museum))[27]。

右は、浮彫りに描かれた法輪が上にある4頭のライオンの柱頭である[28](サータヴァーハナ時代、紀元1世紀、サーンチー第三塔の南門)。アショーカ王の石柱の一つである細かく磨かれた砂岩の柱もまた、正門のトーラナの横に建てられていた。柱の下部は現存しており、柱の上部はサーンチー考古学博物館(英語: Sanchi Archaeological Museum)に所蔵されている。

柱頭は4頭のライオンで構成されており、おそらく法輪を支えていた[29]。このことは、後に描かれたサーンチーのレリーフからも示唆される。

柱には、初期のブラーフミー文字で書かれたアショーカ王碑文(分裂勅令(英語: List of Edicts of Ashoka))[29] と、グプタ時代の装飾的な法螺貝文字(英語: Sankha Lipi)の碑文がある[22]。アショーカ王碑文はひどく損傷しているが、そこに書かれた文章はサールナートおよびコーサンビーの勅令に記録されているものと同じと推定され、これらを合わせた3つがアショーカ王の「分裂勅令」の既知の実例となる。

この勅令は僧伽の分裂(破僧)への罰則に関係している。

…僧伽を破(わか)っ〔てはならない〕…。 王子・曽孫が〔統治する限り〕、日月が〔輝く限り〕、比丘あるいは比丘尼の和合が命じられた。比丘あるいは比丘尼にして僧伽を破つものは、白衣を着せしめて、住処(精舎)でない所に、住せしめなければならない。なぜならば、私の願うところは、和合した僧伽を永続せしめることであるから。—サーンチーのアショーカ王石柱に刻まれた破僧伽に関する法勅[30]

折れる以前の柱は約12.6メートルの高さがあり、断面は丸く、わずかに先細りの一枚岩の柱身で構成されていた。そして、鐘形の柱頭がアバクスの上にあり、頂上を飾る4頭のライオンが背中合わせに置かれていた。全体が美しく磨かれており、驚くほどの光沢を持っていた。アバクスは、つがいのガチョウによって互いに区切られた4つの炎のパルメット(英語: flame palmette)で飾られており、これはおそらく仏陀の弟子の群れを象徴するものであると推定される。頂上のライオンの彫刻は現在ではかなり傷ついているが、それでも素晴らしさが残っている[31]。

柱に彫られた砂岩は、数百マイル離れたチュナールの採石場から来たもので、当時の建設者たちは12メートルの長さを超え、40トン近い重さの石塊を長距離運ぶことができたのである。彼らは水上運送を使い、ガンジス川、ヤムナー川、ベートワー川(英語: Betwa River)まで筏を雨期に用いていたと思われる[31]。

寺院No.40

紀元前3世紀に起源を持つ建造物がもう一つあり、こちらは寺院No.40と呼ばれる。これは独立した寺院としてはインドで最初期の例である[32]。寺院No.40には異なる時代の遺跡が3つあるが、最初期の遺跡はマウリヤ朝に遡り、おそらく大仏塔の建設と同時代のものと考えられる。アショカ王の父であるビンドゥサーラによって設立された可能性が碑文から読み取れる[33]。もともとの紀元前3世紀の寺院は、26.52 × 14 × 3.35メートルの長方形で石造の高い台座の上に建てられており、台座には東と西の2か所に階段があった。寺院の建物はアプス (後陣)のようなホールで、おそらく木造であったが、紀元前2世紀に焼失した[34][35]。

後に、41.76 × 27.74メートルに拡大された台座を再利用して、50本(5 × 10)の柱を備えたホールが建てられたが、現在は柱の根本が残るのみである。これらの柱のいくつかには、紀元前2世紀の碑文が刻まれている。

7世紀または8世紀に、小さな神殿が台座の一角に設立され、柱の一部は再利用されて現在の位置に置かれた[36][35]。

大仏塔とアショーカ王石柱のおおよその復元、マウリヤ朝の治世、紀元前260年頃。 |

|

Remove ads

シュンガ時代(紀元前2世紀頃)

要約

視点

アショーカ王の物語(アショーカヴァダナ(英語: Ashokavadana))によれば、サーンチーの仏塔は、マウリヤ帝国を滅ぼしたプシャミトラ将軍(後のシュンガ皇帝)の反乱に関わる何らかの事件により紀元前2世紀に破壊されたとされている。そして、プシャミトラの息子アグニミトラがそれを再建した可能性があると一部では考えられている[37]。いずれにせよ元のレンガ造りの仏塔は、シュンガ時代に石で覆われた。

シュンガの国家は、多くの都市が独自の貨幣を発行したりするなど、統一の取れないばらばらな状況であった。また、シュンガは仏教を嫌っていたため、一部の研究者はこれらの状況から、この時代のサーンチーの建造物は「シュンガ」とはとても言えないと論じている。マウリヤ朝の時代とは対照的に、当時のサーンチーでの建造物は王室の支援や後援の結果ではなく、むしろ個人的または集団的な献納であった[38]。

サンチーのシュンガ時代の装飾の様式は、ブッダガヤの大菩提寺の周囲の欄干と同様にバールフットのものと非常によく似ている。

シュンガ時代の第一塔(大仏塔)

シュンガ朝の後期に、大仏塔は石の板で元のサイズのほぼ2倍に拡張された。ドームは頂上近くで平らにされ、四角い柵の中で3層の傘を頂いていた。多層の傘は、法輪でありダルマの象徴であった。ドームは右繞(右回りの周回による礼拝)を目的とした高い円形の壇の上に設置されており、2本の階段から壇に登ることができた。地上には石の欄干で囲まれたもう一つの小径が作られた。

第一塔のまわりの柵に浮彫はない。これらは単なる石板であり、いくつかの奉納碑文が刻まれている。これらの要素は、紀元前150年頃[39]、または紀元前175年 - 125年頃のものであると推定される[40]。

柵は石でできているが、その形は木製のものから複製されている。ジョン・マーシャル (考古学者)(英語: John Marshall (archaeologist))が観察したように、笠石の間の接合部は石であれば垂直に切断するのがふさわしいが、ここでは木材の組み方であるかのように斜めに切断されている。ブラーフミー文字で柵に書かれた寄進者の短い記録以外に、後のグプタ時代に柵に追加された2つの碑文もある[41]。

階段の欄干にいくつかの浮彫がみられるが、おそらく第二塔よりやや後の時代のもので[42]、紀元前125年 - 100年のものとされる[40]。これらのレリーフは粗雑で仏教的な意味合いを明確に持っておらず、一部の研究者は、これらがサーンチー全体の中で最も古いレリーフであり、サーンチー第二仏塔(英語: Sanchi Stupa No.2) のレリーフよりもわずかに古いものであると考えている[40]。

| 第一塔(大仏塔) シュンガ時代の建造物と装飾 (紀元前2世紀頃) | |

大仏塔 (仏塔の拡張と欄干のみがシュンガ時代のもの。) 装飾のない地面の手すりの年代は紀元前150年と見積もられている[39]。階段の欄干に浮彫がいくつかある。 |

階段の欄干にある浮彫

|

第二塔:仏教の最初の浮彫

→詳細は「サーンチー第二仏塔(英語: Sanchi Stupa No. 2)」を参照

第二塔と第三塔は、シュンガの統治時代に注文されたと思われる(ただし、第三塔の高度に装飾された門は例外であり、サータヴァーハナ時代のものであることが碑文からわかる)。また、大仏塔(第一塔)の地面にある欄干とドームを覆う石もシュンガ時代のものである。

浮彫の年代は、メダリオンについては紀元前115年頃、柱の彫刻については紀元前80年頃と見られており[44]、最も古いものはバールフットのレリーフより少し古い。ただし、紀元1世紀に部分的に手が加えられている[39][44]。

第二塔は第一塔よりも後に建てられたが、その建築装飾品はおそらくもっとも古い[42]。明確に仏教のテーマ、特に釈迦の生涯における4つの出来事、つまり生誕、成道(悟り)、初転法輪(最初の説法)、涅槃(入滅)が表現されたのはこれが初めてである[47]。第二塔の装飾は「現存する大規模な仏塔装飾として最古のもの」と呼ばれており[45]、この仏塔はジャータカの図(本生図)の発祥の地と考えられている[46]。

第二塔の浮彫りには、現地のブラーフミー文字ではなく、カローシュティー文字で石工のしるし(英語: Mason's mark)が刻まれている[43]。これは、北西部(当時カローシュティー文字を使っていたガンダーラ地域)からやって来た外国の職人が、仏塔の柵に見られるモチーフや人物像の作者であることを暗示しているように推察される[43]。

他にも、ガンダーラからの外国人がほぼ同時期にこの地域を訪れたことが知られている。紀元前115年、インド・グリーク朝の王アンティアルキダス(英語: Antialkidas)から、サーンチーに近いヴィディシャーのシュンガ朝の王バガバドラ(英語: Bhagabhadra)の宮廷へ、ヘリオドロス (インド・グリーク朝の大使)(英語: Heliodurus)の使節団が派遣されたことが記録されており、その時、ヴァースデーヴァ(インドの古代神)に捧げられた柱がヘリオドロスの柱(英語: Heliodorus pillar)である。この記録からは、当時の国際関係が良好で、人々が2つの領域間を行き来していたことが推察される[48]。

第二塔 シュンガが作った。ただしカローシュティー文字の石工のしるし(英語: Mason's mark)は、早期の浮彫り(紀元前115年頃)が北西部(ガンダーラからの工匠によるものと暗示している[43][44][39] |

第三塔

第三塔はシュンガ時代に周囲の柵と階段とともに建てられた。仏陀の二大弟子である舎利弗と目犍連の舎利(遺骨)は第三塔に置かれたといわれており、これを裏付ける遺骨箱が発掘された[50]。

柵の浮彫りは第二塔のものよりやや新しいものだといわれている[40]。南を向いたトーラナが一つあり、これはシュンガ時代のものではなく、おそらくもっと後の紀元前50年頃、サータヴァーハナ時代のものである[40]。

第三塔 (仏塔と欄干のみがシュンガ時代のもの) |

|

シュンガの柱

サンチーの柱No. 25も、紀元前2世紀 - 1世紀のシュンガ時代のものとされており、ヴィディシャーの近くにあるヘリオドロスの柱(英語: Heliodorus pillar)(紀元前100年頃)と同様のデザインだと見なされる。この柱は、現地では「カム・ババ」柱と呼ばれインド・グリーク朝の王アンティアルキダス(英語: Antialkidas)のヘリオドロス (インド・グリーク朝の大使)(英語: Heliodurus)によって奉納されたものである[52]。この柱がシュンガの時代のものであることは、その様式や表面の磨かれ方からしても明らかである。

柱頭部分を含む柱の高さは4.5メートル、基部の直径は0.4メートル。高さ1.35メートルまでは柱身が八角形で、その上は16面である。八角形の部分はすべての側面が平らであるが、上部では一つおきに側面が丸溝になっており、他の8つの側面は下の八角形の稜線 (arris)を凹面で面取りした形でできている。2つの断面が移行する点で稜線(arris)を終えるこの手法は、紀元前2世紀と1世紀に特有の様式である。

柱身の西側は裂けているが、柱頭がはめ込まれていた頂部のほぞは現存している。柱頭は普通の鐘形をしたペルセポリ式で、鐘の肩には蓮華が垂れている。その上には丸い縄状の柱頸(英語: Gorgerin)、次にビーズと菱形模様で浮彫りされた2番目の丸い柱頸があり、最後に柵の浮彫りで飾られた深い四角いアバクスがある。頂部にあったとされる獅子は消失している[52]。

Remove ads

サータヴァーハナ時代(紀元前1世紀 - 紀元1世紀頃)

要約

視点

サタカルニ2世率いるサータヴァーハナ帝国はシュンガ国からマールワー東部を奪った[55]。これにより、サータヴァーハナ王家はサーンチーの仏教遺跡を手に入れ、装飾された門を、元々のマウリヤ帝国とシュンガ国の仏塔の周囲に建設したとされている[56]。紀元前1世紀から、高度に装飾された門が造られはじめ、欄干や門にも色が付けられた[22]。門は紀元1世紀頃まで造られ続けた[42]。

ブラーフミー文字のシリ - サタカニ碑文には、南門上部のアーキトレーブの一つがサータヴァーハナ王サタカルニ (2世)の工匠によって贈られたことが記録されている[53]。

𑀭𑀸𑀜𑁄 𑀲𑀺𑀭𑀺 𑀲𑀸𑀢𑀓𑀡𑀺𑀲 (Rāño Siri Sātakaṇisa)

𑀆𑀯𑁂𑀲𑀡𑀺𑀲 𑀯𑀸𑀲𑀺𑀣𑀻𑀧𑀼𑀢𑀲 (āvesaṇisa vāsitḥīputasa)

𑀆𑀦𑀁𑀤𑀲 𑀤𑀸𑀦𑀁 (Ānaṁdasa dānaṁ)「ラージャン (王)・シリ・サータカニの工匠の長 ヴァシティの息子である、アーナンダからの贈り物」

サタカルニの日付と身元については、いくつか不確実なところがあり研究者の間で議論されている。その理由は、ハティグンパ碑文にサタカルニ王が載っているが、この碑文はもっと古い紀元前2世紀のものとされることがあるからである。また、何人かのサータヴァーハナ王が「サタカルニ」という名前を使ったことも問題をより複雑にしている。通常、門の年代は紀元前50年から紀元1世紀までとされており、最も初期の門の建設者は、紀元前50年 - 25年に統治したサタカルニ2世であると一般には考えられている[55][42]。

もう一つの初期のサータヴァーハナの遺跡として、ネイシク洞窟にあるカンハ王(紀元前100年 - 70年)の洞窟No.19が知られているが、これはサーンチーのトーラナ(門)よりも芸術的な発達の程度がはるかに低い。

浮彫りのテーマ

ジャータカ(本生譚)

→「ジャータカ」も参照

西門を中心に、以下のようなジャータカが描かれている。ジャータカは、仏教の道徳的な物語であり、仏陀が前世でまだ菩薩であったときの啓発的な出来事を語っている。

- スヤマ・ジャータカ(仏陀が前世で、目の見えない隠者の夫婦の息子であったときの孝行物語)

- ヴェッサンタラ・ジャータカ(仏陀が前世で、無欲で妻子まで布施してしまう王子であったときの物語)

- マハーカピ・ジャータカ(仏陀が前世で、偉大な猿の王であったときの物語)

奇跡

仏陀の奇跡

仏陀が水面を歩く奇跡[57]

仏陀の奇跡が数多く記されている。

降魔成道

悪魔マーラが仏陀の悟りを邪魔しようと送り込んだ魅惑的な娘たちやその軍勢に、仏陀が立ち向かう場面が数多くある。マーラの誘惑をくだし(降魔)、仏陀は悟りを開いた。

仏舎利をめぐる戦い

第一塔の南門は、仏塔の正門であり最古のものであると考えられており[60]、そこには仏舎利の物語がいくつも描かれている。その物語は仏舎利をめぐる戦いから始まる。仏陀の入滅後、クシナガラのマッラ族は仏陀の遺骨を持ち続けたいと考えたが、他の王国も自分たちの取り分を求め、戦いを起こしてクシナガラの街を包囲した。最終的には合意に達し、仏舎利は8つの王族に分配された[61][62]。この有名な光景は、サータヴァハナ朝時代の戦争技術だけでなく、マッラ国のクシナガラ市の眺めを示しており、古代インドの都市を理解する上で頼りになっている。

アショーカによる仏舎利の移転

仏教徒の伝説によると、数世紀後、アショーカ王は仏舎利をそれまで護ってきた8つの王国から移転して、84,000の仏塔に祀ろうとした[61][65][66]。アショーカは7つの王国からは仏舎利を入手したが、ラーマグラマのナーガ族は強すぎて、そこから仏舎利を奪うことはできなかった。この場面は、サーンチーの第一塔の南門の横断部分に描かれている。アショーカ王は戦車に乗り右側の軍隊の中に示され、仏舎利のある仏塔が中央に、蛇の頭をもつナーガの王たちが左端の木々の下に描かれている[67]。

アショーカ王によるブッダガヤ大菩提寺の建築

アショーカ王は、十四章摩崖法勅の第八章[71]に記載されているように、ブッダがその下で悟りを開いた菩提樹を訪ねるためにブッダガヤに行った。しかし、アショカ王は、聖なる菩提樹が適切に手入れされておらず、ティシャラクシター女王の怠慢により枯れかけていることを知り、深く悲しんだ[72]。その結果、アショカ王は菩提樹の世話に努め、その周りに寺院を建てた。この寺院がブッダガヤの中心となった。サーンチーの第一塔の南門にある彫刻には、2人の女王に支えられ悲しみに暮れるアショーカ王の姿が描かれている。そして、その上の浮彫りには新しい寺院の中で茂る菩提樹が見える。その他にもサーンチーの彫刻には、菩提樹への祈りの場面や、ブッダガヤの寺院の中の菩提樹が多く示されている[72]。

菩提樹の寺院を描いた浮彫りは他にも菩提樹の寺(東門)など、サーンチーで見ることができる。

外国人信者

サーンチーのフリーズ (建築)の一部にはギリシャの衣装を着た信者も登場し、キルトのチュニックやギリシャのピレウス帽をかぶって描かれている[74][75][73]。彼らはサカ族と説明されることもあるが、この歴史時代には中央インドに存在するのが早すぎるように思われ、2つ登場するとんがり帽子がスキタイ人であるとするには短すぎるように思われる[73]。サーンチーの公式の掲示には「外国人による仏塔崇拝」と記載されている[76]。男性は短い巻き毛で描かれており、ギリシャのコインでよく見られるタイプのヘアバンドを巻いていることが多い。服装もギリシャ風で、典型的なギリシャ旅行衣装のチュニック、ケープ、サンダルを身につけている[77]。アウロスと呼ばれる「完全にギリシャ風」の二本管の木管など、楽器も非常に特徴的である[73][78]。カーニクス(英語: carnyx)という コルヌ(英語: Cornu (horn))のような金管楽器も見える[78]。

ヤヴァナ(英語: Yavanas)とかヨナ (人々)(英語: Yona)と呼ばれたギリシャの寄付者が[79]、サーンチーの建設に実際に参加していたことは3つの碑文で自ら宣言していることからわかる。

- 最も明瞭なものは "Setapathiyasa Yonasa danam"(セータパサのヨナの寄進)と読める[80][81]。セータパサがどこかは不明確であるが、ナーシクの近くと思われ[82]、そこではヤヴァナによる別の奉納が行われたことが知られている。たとえば、ナーシク洞窟(英語: Nasik Caves)群の洞窟No.17の中や、その近くのカルラ洞窟(英語: Karla Caves)の柱の上で見られる。

- 柱にある2番目の同様の碑文には、「[Sv]etapathasa (Yona?)sa danam」と書かれており、おそらく同じ意味である(セータパサのヨナの寄進)[82][83]。

- 3番目の碑文は、隣接する2つの敷石に「Cuda yo[vana]kasa bo silayo」(ヨナカのCudaの2つの敷石)と書かれている[84][82]。

近辺の外国人信者に関わる遺跡

紀元前113年頃、インド・グリーク朝の支配者アンティアルキダス(英語: Antialkidas)の大使であったヘリオドロス (インド・グリーク朝の大使)(英語: Heliodurus)が、サーンチから約8マイル離れたヴィディシャー村にヘリオドロスの柱(英語: Heliodorus pillar)を奉献したことが知られている。

バールフットにも、バールフット・ヤヴァナ(紀元前100年頃)と呼ばれるかなり似た別の外国人が描かれている。彼らもギリシャ王のようにチュニックと王室のヘアバンドを着ており、剣には仏教のトリラトナを掲げている[85][86]。またもう一つの例を、オリッサ州のウダヤギリ・カンダギリ洞窟で見ることができる。

| サーンチーに描かれた北西からの外国人 |

反偶像主義(仏陀の図像表現の忌避)

→「en:Aniconism in Buddhism」も参照

これら全ての場面において、仏陀は決して描写されない。たとえその場面で仏陀が中心的な役割を果たしていても、その姿は全く描かれない。ナイランジャナー川(尼連禅河)の上を歩く仏陀の奇跡では、仏陀は水の上の道によってのみ表現されている[89]。スッドーダナ王のカピラヴァストゥからの行列では、仏陀は行列の最後で空中を歩くが姿は描かれず、仏陀の道の象徴に向かって人々が頭を上に向けている様子だけが描かれている[89]。

カピラヴァストゥの奇跡の浮彫りの一つには、息子の仏陀が空に昇ったときにスッドーダナ王が祈る姿が描かれている。 天人たちによって称賛される仏陀自体は描かれず、その道だけがチャンクラマまたは「プロムナード」と呼ばれる中空に吊り下げられた板の形で描かれる[88]。

それ以外の場合、仏陀の存在はビンビサーラが王室の随行員とともに仏陀を訪問するためにラージャグリハ市から出発する場面のように、空の玉座によって象徴される[57]。同様の場面は後になってガンダーラ美術にも登場するが、その時には仏陀が図像で表現される。ジョン・マーシャル (考古学者)は、彼の独創的な著作"A Guide to Sanchi"で全てのパネルを詳しく説明した[90]。

このような仏陀の図像の忌避は、説一切有部の律[91]から知られる、古代仏教の禁止事項に準拠している可能性がある。

「仏身の像を造ることは許されていません。そこで、私は祈り求めます、私が世尊の脇侍の菩薩像を造ることができますようにと。これは許されますか?」世尊はこう応えた「菩薩の像は造っても構わない」と。[92][93]

Remove ads

その後の時代

サーンチーでの仏教美術制作は、サータヴァーハナ時代以後も西クシャトラパや[10]グプタ朝の支配のなかで継続されていたが、その後のインドにおける仏教の衰退(12世紀頃)以降、減退した。サーンチーの仏教施設は使われることがなくなり荒廃したが、その一方で、丘の上で森に覆われたサーンチーは、イスラムからの激しい攻撃を逃れることができた[11]。

西洋による再発見

ヘンリー・テイラー将軍(1784 - 1876)は、1817年 - 1819年の第三次マラーター戦争に従軍したイギリス軍士官で、1818年にサーンチー・ストゥーパの存在を(英語で)記録した最初の西洋の歴史家として知られている。現場は完全に放置状態であった。大仏塔は1822年にハーバート マドック卿により不器用な掘られ方で破壊されたが、中心部に到達することはできず、その後放置された[94]。アレキサンダー・カニンガムとフレデリック.C.メイジーは、1851年にサーンチーとその周辺の仏塔で最初の正式な調査と発掘を行った[95][94]。アマチュア考古学者やトレジャーハンターは、適切な修復作業が始まる1881年までこの場所を荒らしまわった。1912年から1919年にかけて、ジョン・マーシャル (考古学者)卿の監督のもと、構造物は現在の状態に修復された[12]。

現在、サーンチーの丘には、3つの主要な仏塔といくつかの寺院を含む、およそ50の記念碑が残っている。これらの記念碑は1989年以来、他の有名な記念碑とともにユネスコの世界遺産に登録されている。

サーンチーのインドの都市を描いた浮彫りは、古代インドの都市がどのようなものかを想像する上で重要であった。現代の古代都市の想像図の多くは、サンチーの都市図に基づいている[96]。

- 大仏塔と東門、1875年

- 西門、1882年

- 南門、1882年

- 大仏塔と北門、1861年

- 寺院No.18、1861年

- サーンチーのモチーフを使用した古代インドの宮廷生活光景(木版画、1878年)

Remove ads

世界遺産登録基準

この世界遺産は世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された(以下の基準は世界遺産センター公表の登録基準からの翻訳、引用である)。

- (1) 人類の創造的才能を表現する傑作。

- (2) ある期間を通じてまたはある文化圏において、建築、技術、記念碑的芸術、都市計画、景観デザインの発展に関し、人類の価値の重要な交流を示すもの。

- (3) 現存するまたは消滅した文化的伝統または文明の、唯一のまたは少なくとも稀な証拠。

- (4) 人類の歴史上重要な時代を例証する建築様式、建築物群、技術の集積または景観の優れた例。

- (6) 顕著で普遍的な意義を有する出来事、現存する伝統、思想、信仰または芸術的、文学的作品と直接にまたは明白に関連するもの(この基準は他の基準と組み合わせて用いるのが望ましいと世界遺産委員会は考えている)。

ギャラリー

- 『支える人』

(大英博物館蔵)

塔門横梁の彫刻

脚注

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads