トップQs

タイムライン

チャット

視点

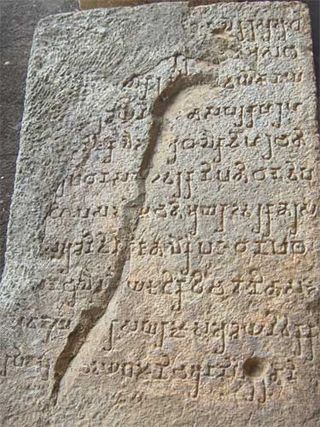

ブラーフミー文字

アブギダに類する初期のブラーフミー系文字 ウィキペディアから

Remove ads

ブラーフミー文字(ブラーフミーもじ、英語: Brāhmī script)は、初期のブラーフミー系文字の一種。

解説

ブラーフミー文字で書かれた最も有名な碑文としては、紀元前3世紀頃の石に刻まれたアショーカ王法勅がある。これは長い間、ブラーフミー文字の最初期の使用例であると考えられてきた。しかし、最近の南インド[2]とスリランカ[3][4]における考古学的知見は、ブラーフミー文字が最も初期に使われたのは紀元前6世紀前後であると示唆している。年代は放射性炭素法と熱ルミネッセンス法で測定された。

ブラーフミー文字は南アジア、東南アジア、チベットのほとんどの文字体系の祖である。ブラーフミー数字は、現在世界中で使われているアラビア数字の元になっている。

起源

要約

視点

ブラーフミー文字は、ほとんどの研究者によって、同時期にアケメネス朝の支配下にあった北西インドの一部で発生したカローシュティー文字と同様、アラム文字のようなセム語派の文字から生じた、あるいは少なくともその影響によって生じたと考えられている[5]。しかし、この問題は直接的な証拠がなく、セム語派の文字、カローシュティー文字、ブラーフミー文字の間に解明しづらい相違点が見られるため解決されていない[6]。いくらかの研究者(西洋とインドの両方)は、ブラーフミー文字がアショーカ王の治世の間に短期間で発明されて碑文のために広く使われたとし、その時にセム語派の文字の文献から触発されたという見解を示唆している[6]。それと対照的に、一部の研究者は外国からの影響とする見解を否定している[7][8]。

ブラーフミー文字の最古の使用例はスリランカの交易都市アヌラーダプラから見つかった紀元前5世紀初頭の陶片であると思われる。さらに、アーンドラ・プラデーシュ州のBhattiproluとインドタミル・ナードゥ州のAdichanallurの陶片からより古いブラーフミー文字の証拠が発見されている。放射性炭素年代測定がそれらは紀元前6世紀のものであると証明した[2]。

最古のブラーフミー文字による碑文を見ると、当時のアラム文字と比べて2つの言語間で等価な少数の音素に関して著しい類似点が見られる。とくに書字方向の変更を反映して文字を反転させると明らかである[要出典]。

別の説によれば、ブラーフミー文字はおそらくインダス文字をその祖先として全く独自に発達した。この説はイギリスの学者G.R. Hunter[9]やJohn Marshall[10]やRaymond Allchin[11]などが主張している。

Remove ads

特徴

ブラーフミー文字はアブギダである。すなわち各文字は音節を表現する。各文字は子音の音価と暗黙に続く母音の音価を保持する。ブラーフミー文字では、随伴母音は /a/ である。異なる母音を表現するには基字にダイアクリティカルマークを加える。また、子音を伴わない母音単独音を表記するための独立した文字もある。

/pr/ や /rv/ のような子音連結で始まる音節を表すために専用の記号が存在する。これらの多くは2つの音を表す文字を組み合わせて作られた結合文字である。

文字

要約

視点

母音

基本

(※「○」は子音字を表す。)

その他

子音

基本

結合文字

連続した子音を表現するための結合文字は、子音字を縦に組んで作る。

(このように子音字を縦に組んで結合文字を作る手法は、続く悉曇文字(シッダマートリカー)やチベット文字などにも継承されたが、デーヴァナーガリーなどの段階になると横に組んで結合文字を作るようになる。)

数字

→詳細は「ブラーフミー数字」を参照

- 旧式

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 𑁒 | 𑁓 | 𑁔 | 𑁕 | 𑁖 | 𑁗 | 𑁘 | 𑁙 | 𑁚 |

| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |

| 𑁛 | 𑁜 | 𑁝 | 𑁞 | 𑁟 | 𑁠 | 𑁡 | 𑁢 | 𑁣 |

| 100 | 1000 | |||||||

| 𑁤 | 𑁥 |

- 新式

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 𑁦 | 𑁧 | 𑁨 | 𑁩 | 𑁪 | 𑁫 | 𑁬 | 𑁭 | 𑁮 | 𑁯 |

Remove ads

字形比較

他のブラーフミー系文字(インド系文字)や、フェニキア文字・アラム文字との字形の比較。

Remove ads

使用

未解読のインダス文字を除けば、ブラーフミー文字とその姉妹カローシュティー文字がインド最古の音素文字の代表である。カローシュティー文字は北西インドでのみ使われたが、ブラーフミー文字はインド亜大陸全域で使われた。時代を経るにつれ、さまざまな形式や様式のブラーフミー文字が生まれ、そこから多数の文字体系が派生していった。一方カローシュティー文字は最終的に使われなくなり、それに続く文字体系も産まなかった。

カローシュティー文字と同様、ブラーフミー文字はプラークリットの早期の方言を書くために使われた。その使用はほとんどが建築物や墓に刻み込むか典礼用の文章に限られた。サンスクリットはこの時点では記録されず、代わりに口述で伝えられ、何世紀も後になってから書かれるようになった。結果として、サンスクリットの音韻論的特徴の多く (たとえば末尾の子音) には対応する記号やダイアクリティカルマークがブラーフミー文字に存在しないため、ブラーフミー文字それ自身はサンスクリットの記録に適さない。

Remove ads

派生した文字体系

→詳細は「ブラーフミー系文字」を参照

ブラーフミーは、南インドグループと北インドグループに大別される多くの異なるアブギダに発展した。時代を経るにつれ、特定の文字体系が特定の言語へ関連づけられるようになり、各アブギダは言語固有の文字体系となった。

この節の加筆が望まれています。 |

Unicode

ブラーフミー文字は、2010年10月に策定されたUnicodeスタンダード 6.0 で、U+11000からU+1107Fの追加多言語面に含まれる領域に次の文字が収録されている。

Unicodeでは、グプタ文字やその系統のホタン文字、更には古タミール文字などもブラーフミー文字に統合されている。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads