トップQs

タイムライン

チャット

視点

タニストロフェウス

ウィキペディアから

Remove ads

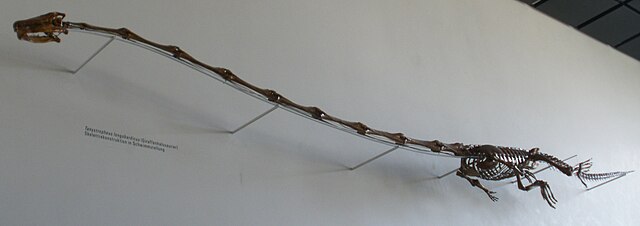

タニストロフェウス (Tanystropheus) は、中生代三畳紀中期に出現した爬虫類の絶滅した属。恐竜やワニなど主竜類に近縁なプロラケルタ目に属する[2]。

Remove ads

概要

タニストロフェウスは1855年にポーランドで発掘された。ヨーロッパ各地で化石が発見されているが、近年では中国でも同種と見られる化石が発掘されている。

全長の半分以上、3分の2近くが首であり、現在知られている古今の脊椎動物の中で、全長に対して首の長さが占める割合が最も大きい生物である。

特徴

最大種T. hydroidesの全長は5メートルを超える[3]。長い首は10個の椎骨で構成されている[4]。このため、椎骨のひとつひとつが非常に長く、初めて発見された時は脚の骨と間違えられたほどである[4]。この長い首に柔軟性は乏しく、左右に振ることはある程度可能であったが、曲げ伸ばしは出来なかったとされる[2]。なお、この首の長さは、物理学の法則下においてほぼ限界近くであるという[2]。

前肢は小さくきゃしゃで、後肢は長かった。首の長さ故、陸上での歩行は得意でなかったであろう。後肢端には水かきがあったとも言われ、水中生活にある程度適応していたとされる。長い尾を使って泳いだとされるが、やはり泳ぐのも得意でなかったという。おそらくはあまり泳がず水底に脚をつけて歩き、魚などを待ち伏せしていたのであろう[2]。

化石の示すところによれば、首は幼体のうちは短く、成長するにつれ長くなった[2]。幼体のうちは陸上で生活し、成長すると水中で生活していたと見られる。長い首を使って、魚を捕って食べていたと考えられている。

外敵に襲われた時のトカゲのように、尾を自切させることができたという説もあったが、後の研究では疑わしいとされる[5]。ただし大型だったとはいえ、タニストロフェウスが外敵に襲われる事例はあった。より大型の肉食爬虫類(ノトサウルス、イルカに似た魚竜キンボスポンディルス、あるいはトカゲ似た鋭い歯を持つヘルベティコサウルスなど)に首を食い千切られたと思わしき化石が2点発掘されている。そのため本種はそれなりの頻度で襲撃されるリスクに晒されていたと考えられている[6][7]。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads