トップQs

タイムライン

チャット

視点

ドライクリーニング

水ではなく有機溶剤を用いて行う洗濯 ウィキペディアから

Remove ads

ドライクリーニング(英語: dry cleaning)は、洗浄方式の一分類で、洗濯においては溶媒に水ではなく有機溶剤を用いる方式(乾式洗濯)をいう[1][2]。対義語はランドリー(湿式洗濯)であるが[2]、商業クリーニングではランドリーとウェットクリーニングについても区別がある[3](後述)。

なお、ドライクリーニングは水を使わない洗浄方式という意味で、具体的方法は異なるが、半導体表面洗浄[4]や文化財資料の保存修復[5]など洗濯以外の分野でも用いられる概念である。

概要

一般的な洗濯方法である湿式洗濯(ランドリー)は、水や洗剤(弱アルカリ性の合成洗剤、中性の液体合成洗剤、粉せっけんなど)を用いて行われる[2]。これに対してドライクリーニング(乾式洗濯)は、水洗いすると生地が縮んだり、型崩れしたり、色落ちするおそれがある衣料品に対して用いられる[6]。その多くは外衣について行われ、付着したスス(煤)やホコリが皮脂や排ガス中の油分などと結合して落ちにくくなるため、ドライクリーニングが行われる[6]。溶剤に浸すことで油状物が分解され、粘着油状物が除去されてしまえば、残るススやホコリなども機械作用で除去される[6]。

なお、商業クリーニングではランドリー(ワイシャツやシーツなどを高温度の水を使って洗う方法)とウェットクリーニング(国際規格のISO 3175に規定)は別の概念であり区別される[3]。

衣料品には水洗いをすると縮みや型崩れなどが起きるおそれがありドライクリーニングが必要なものがある一方、一部の麻製品のようにドライクリーニングをすると白化、毛羽立ち、脱色などが起きるものもある[7]。また、一部のはっ水加工の衣料のようにドライクリーニング後に再度加工が必要なものもある[7]。このため、全ての衣料品にはドライクリーニングができるかどうかが絵表示(後述)されている。

Remove ads

歴史

ドライクリーニングは1825年に、フランスでジョリー・ブラン(Jolly Belin)が商業ドライクリーニングの始まりとされる[6]。アメリカでは、1821年に Thomas L. Jennings が、「dry scouring」という名で特許を得た。 これを1855年のパリ万博に、Jolly Belin の娘婿がドライクリーニングショップを出展して、一気に広まった。

なお、ドライクリーニングの語源は、珪酸アルミナ(粘土質)に去勢牛の胆汁(界面活性剤)を混ぜたものをシミに塗り、海綿(天然のスポンジ状のもの)で乾くまで(ドライイング)擦って綺麗にしたしみ抜き用語から転化したもので、現在の洗浄方法を表すものではない。

方法

機械

ドライクリーニング用の機械には以下のような組み合わせがある[6]。

洗浄工程では、洗浄槽の内胴を低速回転させながら、洗浄液タンクからポンプで汲み上げた溶剤で所定の液位まで満たす[6]。洗浄工程の終了後に排液は蒸留器に送られる[6]。

乾燥工程では、内胴を低速回転させながら空気を循環させる[6]。洗濯物に熱風が当たると残っていた溶剤は蒸発し、蒸発した溶剤はクーラーで冷却されて凝縮する[6]。凝縮した溶剤は水分離器で水と分離され、溶剤は新液タンクへ、水は廃液処理装置へ送られる[6]。

洗浄・脱液・乾燥の後は、仕上工程(プレス仕上またはスチームトンネルやスチームボックス)を経て、検品、包装・分配、出荷となる[6]。

薬品

ドライクリーニング溶剤には合成系の塩素系溶剤であるテトラクロロエチレン(パークロロエチレン、通称パーク)や天然系の石油系溶剤がある[6][8]。JIS L0860(「ドライクリーニングに対する染色堅ろう度試験方法」)では、パークロロエチレンと工業ガソリン5号を使用している。

- 塩素系 - パークロロエチレン(テトラクロロエチレン)。

- 石油系 - 工業ガソリン5号、通称:クリーニングソルベント。引火点38℃、蒸留性状は、初留温度150℃・50%流出温度180℃以下・終点210℃。一般的に使用されているベンジンよりも、やや炭素数の多いアルカンが主成分である。

また、洗濯物への浸透促進、不溶性の汚れの除去促進と再汚染防止、シミの除去の促進、静電気の防止と抑制などのためにドライクリーニング用洗剤を併用する[6]。

安全性

ドライクリーニングでは、利用者よりも作業者のリスクが高い。溶剤として用いるパークロロエチレン(テトラクロロエチレン)は手足のしびれや肝機能障害を起こすなどの毒性があり、一定の閾値はあると考えられるものの、発がん性の恐れがあるとされる。また、外部に漏れると水質汚濁など環境汚染の原因ともなるため、極めて厳格な排出規制がある[6]。

また、石油系溶剤の場合には引火性や可燃性が高く、取り扱いを誤ると大気汚染の原因となる[6]。このほか石油系溶剤を使用した場合に、乾燥不十分だと化学やけど(皮膚障害)が発生することがある[6]。

クリーニング業

クリーニング業については、クリーニング業法第2条で

この法律で「クリーニング業」とは、溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行なうことを含む。)を営業とすることをいう。

と定義される。さらに、洗濯物のクリーニング処理を行う「クリーニング所」や営業免許である「クリーニング師」が規定されている。

ドライクリーニング対応表示

JIS

ドライクリーニングができるかどうかについてはJIS L0001(2016年11月まではJIS L0217)「繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法」によって下記の3種類に分類され、それぞれの製品に記号で示されている(記載義務がある)。

- ドライクリーニングができる。溶剤は、パークロロエチレン又は石油系のものを使用する(○の中央を横方向へ波線で区切り、上部に「ドライ」と書いた記号)。

- ドライクリーニングができる。溶剤は、石油系のものを使用する(1の記号の下部に「セキユ系」と書いた記号)。

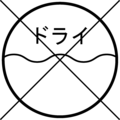

- ドライクリーニングはできない(1に×を重ねた記号)。

- 2016年11月までのJIS L0217

- (1)ドライクリーニングできることを示す絵表示

- (2)石油系ドライクリーニングのみできることを示す絵表示

- (3)ドライクリーニングできないことを示す絵表示

2016年12月以降、日本の規格が後述のISO 3758に準拠したJIS L0001に変更された[9]。

- 2016年12月以降のJIS L0001(ISO 3758準拠)

- ドライクリーニングできることを示す絵表示(通常の処理)

- ドライクリーニングできることを示す絵表示(弱い処理)

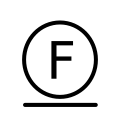

- 石油系ドライクリーニングのみできることを示す絵表示(通常の処理)

- 石油系ドライクリーニングのみできることを示す絵表示(弱い処理)

- ドライクリーニングできないことを示す絵表示

ISO

国際的な「ケアラベル・取扱い絵表示」(ISO 3758)では、クリーニングについて、テトラクロロエチレン(パークロロエチレン)または石油系溶剤によるクリーニングが可能な場合はPに○、石油系溶剤によるドライクリーニングのみ可能な場合にはFに○、ドライクリーニング不可の場合には○に×を重ねた表示が用いられる[10](上記JIS L0001を参照)。

なお、ISO規格では上記の商業クリーニングと工業クリーニングは区別されている[3]。

Remove ads

脚注

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads