トップQs

タイムライン

チャット

視点

バルフ

ウィキペディアから

Remove ads

バルフ(ペルシア語: بلخ[2])は、アフガニスタン北部のバルフ州の都市である。古代より交易路の要所として発展し、バクトリア王国の都バクトラはバルフ、あるいはバルフ周辺の地域に存在していたと推定されている[3]。長い歴史の中でバルフは幾度も戦乱に巻き込まれ、現在のバルフはバラヒッサール遺跡Bala Hissar, Kabulの側に存在する小村となっている[3]。

Remove ads

地理

バルフはアフガニスタン北部のバルフ川の下流、マザーリシャリーフの西18kmに位置する街である[3]。バルフ州に属し、郡としては州内で2位、市としては3位の人口規模である。

街の中心にはホワジャ・アブ・ナスル・パルサ寺院(緑のモスク)があり[4]、直径約600mの環状の街区がある。1920年代の地図によると街の東側は旧市街で隊商の宿があり、西側は新市街、南側にはバザールやユダヤ人街があったという[5]。そこから東・西・南(インド古道)・西南・東南の5方向に放射状の幹線が延びている。街の北部には巨大な丘があり、所々に城壁が残っている。中心部を抜けると田畑が広がる農業が盛んな地域である。

歴史

要約

視点

古代

青銅器時代、バルフ近郊のダシュリー・オアシスではバクトリア・マルギアナ複合文明が栄えていた[6]。

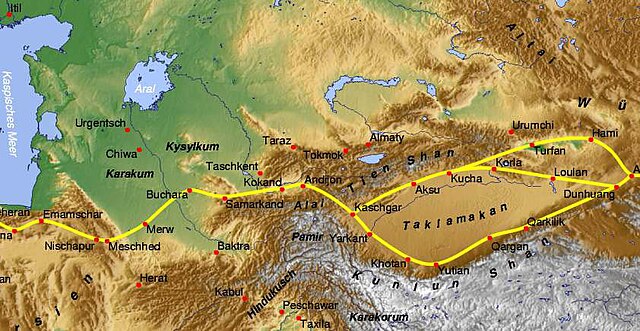

バルフの街がいつ出来たのかは定かでは無いが、バルフについて言及した最古の書物はゾロアスター教の経典「アヴェスター」である[要出典]。伝説上のペルシアの王カイ・ローラスプがバルフの建設者とされているが、ゾロアスター教の始祖ザラスシュトラが布教を始めた後に宗教的に重要な都市となる[7]。ゾロアスター教では、バルフは主神アフラ・マズダーが作った16の土地の4番目に当たり、ザラスシュトラが埋葬された場所でもある。アヴェスターが成立したのは少なくとも紀元前650年より前と考えられており、バルフもその頃には既にあったようである[8]。バルフはメソポタミア文明とインダス文明を結ぶ交易路やシルクロードが通っていた為[9]、オアシスの交易国家・都市国家として繁栄した。

前522年、アケメネス朝のダレイオス1世に対する大規模な反乱がマルギアナで起き、バクトリアの太守が出動して鎮圧した[10]。その後アレクサンドロス3世がアケメネス朝に攻め入り、前334年にバルフを占領し、地元の豪族スピタメネスと戦う拠点とした。前331年、ガウガメラの戦いが起きた。バクトリアの太守ベッソスはダレイオス3世の主力部隊の1つとして奮戦したが、後にダレイオス3世を殺害して自分が王になろうとした[11]。前301年のイプソスの戦いの後、セレウコス朝はバクトリアを征服し、バクトラに副王を置いた。これによってバクトリアでギリシャ人の入植が始まったという説がある[12]。前256年頃、ギリシア人のディオドトスがセレウコス朝に対して反乱を起こし、バクトラを中心としてバクトリア王国が独立を果たした。この地ではギリシア文化が維持され、後世にも影響を与えたとされる[13]。バルフ近郊の直径約1kmの円形の城址であるバラヒッサールはバクトラの遺跡であると考えられている[3]。1923年から1925年にかけてバルフで行われた発掘調査、1947年に再び行われた発掘調査ではバクトリア王国時代の出土品は確認できず、ヘレニズム文化に属する遺跡は発見されていない[3]。

その後は大月氏やクシャーナ朝のもとで繁栄し、仏教の受容も進んでいった。クシャーナ朝のカニシカ王の治世以降、7世紀のアラブ人の征服まで仏教の繁栄は続いた[7]。バルフにはナウバハール寺院があり、この地方の仏教の中心地として繁栄した。後にアッバース朝の宰相を輩出し、千夜一夜物語にも登場するバルマク家は、バルフの仏教徒集団の長だったと言う[14]。3世紀後半から4世紀頃、サーサーン朝はバルフにクシャーン・シャーを置いていた[12]。588年、サーサーン朝のバフラーム・チョ・ベーン将軍が突厥からバルフを取り返した[15]。629年、玄奘三蔵がインドを目指して唐を出発し、途中でバルフを訪れた。当時のバルフは縛喝国(ばかつこく[16])と呼ばれ、周囲20余里(約8.8キロメートル)の大都城があった。小乗仏教が盛んで100余の伽藍と3000余人の僧侶が居り、「小王舎城」と呼ばれていた。街の西南には納縛僧伽藍(なばそうがらん[16])があり、仏像のある北堂、聖遺物を納めた南堂、高さ200余尺(約67メートル)の卒塔婆(仏塔)と精舎(僧院)があったと言う[17]。イスラーム化以前のバルフでは仏教、ゾロアスター教以外にマニ教、ネストリウス派のキリスト教も信仰されていた[7]。

イスラム教を奉じるアラブ軍が最初にバルフを占領したのは、642年のニハーヴァンドの戦いの後である。その後、653年にウマイヤ朝が成立し再びバルフを占領した[18]。この頃、バードギース州を根拠地とするエフタルのタルハン・ネザーブが反アラブ連合を組織し[18]、広域な反乱を起こしたと言う。ウマイヤ朝は700年にタルハン・ネザーブを倒し、736年にバルフに正式な行政府を作った[18]。しかしシルクロード貿易を巡る争いに唐や吐蕃が参戦し、750年にアッバース朝によって占領され、821年にはターヒル朝が興るなど戦乱が続いた[18]。この二百年に及ぶ戦乱の中で、ナウバハール寺院が破壊されたようである[13]。9世紀後半、アフガニスタンにおける初期のモスクの1つである「ノ・グムバード」が建設された[18]。900年頃になるとサーマーン朝がこの地を征服して勢力を拡大させた。12世紀の地理学者イドリースィーによると、バルフはホラーサーン地方の主要都市の1つとして繁栄し、商業や教育が盛んだったと言う[13]。

中世

1135年、セルジューク朝のスルターン・アフマド・サンジャルがマザーリシャリーフでハズラト・アリーの遺体を発見し、墓を作ったと言う。1173年、ゴール朝がバルフを奪回したが[19]、1215年にホラズム・シャー朝に滅ぼされた。1218年からのモンゴル帝国のホラズム・シャー朝攻撃に際してバルフはモンゴルに降伏するが、バルフの動向を警戒したチンギス・カンの命令によって市民は虐殺され、城壁が破壊される[20]。チンギス・カンに仕えた耶律楚材は「大河に臨んで斑城なる町あり、すこぶる富盛なり」と記している[21]。13世紀後半、中国に向かう途中のマルコ・ポーロがバルクを訪れた。その頃のバルクは巴里黒と呼ばれており[22]、ヨーロッパではアレクサンダー大王とダレイオス王の娘ロクサーナ[注釈 1]が結婚した町として知られていた。タタール(モンゴル)の攻撃によって壮麗な宮殿や大理石造りの美しい邸宅が破壊され廃墟になっていたが、それでも立派な都市であり、モンゴルと他の勢力を分ける国境地帯の街として栄えていたと言う[23]。

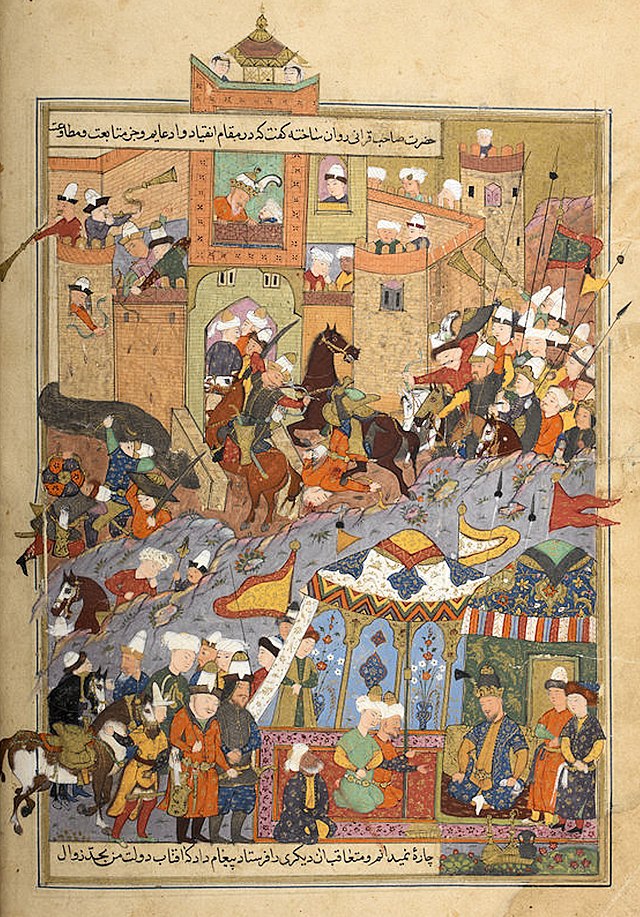

1318年から26年頃、チャガタイ・ハン国のケベクによってバルフは再興された[24]。1333年にバルフを訪れたイブン・バットゥータは荒廃してはいるものの、堅固で壮大な市街地やモスク、マドラサの遺跡から往時の繁栄の跡が偲ばれると書き残している[25]。1340年頃からチャガタイ・ハン国は分裂し、アフガニスタン北部のうちバルフ川流域はスルドゥス部族によって支配された[26]。1368年に西チャガタイ・ハン国の有力アミール(貴族)であるフサインはバルフを本拠地に定めて防備を固めた。1369年、フサインと対立するアミール・ティムールはバルフに進軍し、包囲の末に街を陥落させる(バルフ包囲戦)[27]。1370年4月9日にティムールはバルフで臣従の誓い(バイア)を受け、新たな政権を樹立する[28]。15世紀初頭、明の永楽帝の命を受けた陳誠が「八剌黒」(バルフ)を訪れた[29]。1447年には再びバルフ包囲戦があったという[13]。1480年頃、スルターン・フサイン・バイカラがマザーリシャリーフのハズラト・アリー廟を修復した[30]。1507年に草原地帯から南下を続けるウズベク国家のシャイバーニー朝(ブハラ・ハン国)がアフガニスタンに到達し、サファヴィー朝と衝突した。1510年のマルウ近郊の戦いでシャイバーニー朝は敗北し、一旦は押し戻されたものの、1568年にシャイバーニー朝のアブドゥッラー・ブン・イスカンダルはバルフを占領する[31]。

近世

1646年にムガル帝国がアフガニスタン北部に侵攻し、ジョウズジャーン州のシェベルガーンでジャーン朝に勝利しバルフを支配下に置いたが、ゲリラ戦により撤退した[32]。1751年、サドーザイ朝のアフマド・シャー・ドゥッラーニーがバルフなどを征服した[33]。

近代

1849年、ドースト・ムハンマド・ハーンの息子のムハンマド・アクラム・ハーンがバルフを占領した[34]。1879年、シール・アリー・ハーンがバルフで死去した[35]。

Remove ads

産業

バルフ州は農業が盛んで、アフガニスタンでも屈指の小麦・大麦の産地である。バルフ郡はショールガラ郡と並んでアサやゴマ、タバコ、オリーブ、マスタード(パシュトゥー語とダリー語でSharham[36])など商品作物の産地であり、絨毯の製造も行っている[37]。

史跡

街の歴史は非常に古いが戦乱による被害のため保存状態が悪く、廃墟になっているものが多い。

- サイード・スーバン・クリハーン(英語: Sayed Subhan Quli Khan)のマドラサ[38]

- 城壁廃墟[38](英語: Bala Hissar) - 街の北側に巨大な丘がある[39][40]。

- ホワジャ・アブ・ナスル・パルサ寺院(英語: Khwaja Abu Nasr Parsa)[38] - 「緑のモスク」という説もある。

- ラビア・バルヒの墓[38]

- ノ・グムバード・モスク[38](ノフ・ゴンバド、ハジ・ピヤタ) - 9世紀に建てられたアフガニスタン最古のモスクの1つであり[18]、名前の由来は9つのドームを持つモスクという意味である。現在は柱だけが残っている[41]。

街の内外で仏教遺跡が見つかる。

Remove ads

主な出身者

- アブー・マーシャル(潮の満干と月の満ち欠けを関連づけた)

- イブヌル・バルヒー(歴史家、『ファールースの書』)

- ジャラール・ウッディーン・ルーミー(メヴレヴィー教団の創始者、ペルシア四大詩人)

- サーマーン・フダー

- ウンスーリー(詩人)

- ダキーキー(詩人)

- ラシッド・アル=ディーン・ワトワート(詩人)

- ミールホーンド(歴史家)

注釈

出典

参考文献

関連文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads