トップQs

タイムライン

チャット

視点

パララブドドン

ウィキペディアから

Remove ads

パララブドドン[注 1](Pararhabdodon)は、白亜紀後期のフランスとスペインに生息していたハドロサウルス科の恐竜。2017年6月現在のところ、P. isonensis一種のみで知られる。種小名はリェイダ県のイソナという町の名前に因む。ラブドドンとは比較的遠縁である。

Remove ads

研究史

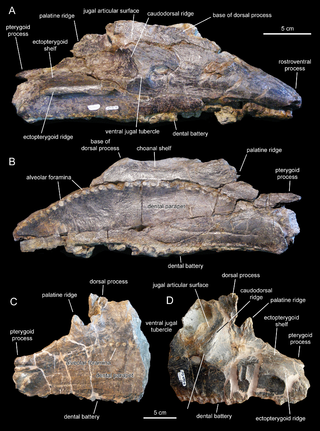

1987年、カサノバクラデラスらはカタロニアで見つかった鳥脚類の頸椎といくつかの部分的な胴椎、上腕骨、そして断片的な肩甲骨の化石を種不明のラブドドンとして記載した[1]。1993年に同じサイト(リェイダ県イソナ近郊のトレンプ累層)から新しい化石が発見されると、カサノバクラデラスらは分類を見直し、ホロタイプ IPS-SRA-15(尾椎)とその他の標本に基づきパララブドドン・イソネンセ(Pararhabdodon isonense)を新属新種記載した[2]。当時、ラブドドンのような基盤的イグアノドン類と考えられた為、そういう名前になった[2]。

更なる追加標本が1994年、同じサイトから採集され、1994年に種小名がイソネンシス(isonensis)と改められた[3][4]。トレンプ累層の第二発掘地で見つかった歯骨(IPS SRA 27) も本属とされたことにより、基盤的なランベオサウルス亜科の一員と考えられた[3] 。ローレント Laurent らは、追加の標本(複数の異なる年齢の下顎骨要素、脊椎、肋骨)をフランスオード県の白亜紀後期の地層から発掘した[4]が、最新の論文では触れられなかった[5]。 (奇妙なことに、 The Dinosauria second editionでは本属はリストから除外されている)

ヘッド Head は2001年に本属のランベオサウルス亜科への分類に異を唱え、ハドロサウルス科を二分する2つの亜科の分岐点に位置する動物である可能性が高いと考えた[6]。 マルケスも2006年に同様の意見を述べており、ハドロサウルス亜科とランベオサウルス亜科の姉妹群にぶち込むべきだと主張した[5]。しかしその後、マルケスは自ら IPS SRA 27 に基づいて記載したコウタリサウルスが、かなり派生的なハドロサウルス類であると考えた[5] 。そして彼とワグナーによる2009年の研究では、コウタリサウルスはパララブドドンのシノニムであり、パララブドドンは中国のチンタオサウルスと共にランベオサウルス亜科に分類されると結論づけられた[7]。

Remove ads

古生態学

パララブドドンは恐らく二足歩行と四足歩行の両方を行う植物食動物だっただろう。最大で全長6mに成長したと思われる[5]。尾椎と仙椎の神経棘は長く、他のハドロサウルス類同様に高く盛り上がった背中をしていた[5]。

脚注

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads