トップQs

タイムライン

チャット

視点

フラミンゴ

フラミンゴ目フラミンゴ科の鳥 ウィキペディアから

Remove ads

フラミンゴ(flamingo)は、フラミンゴ目フラミンゴ科に属する鳥の総称である[1][2]。

水かきのある長い脚と長い首を持ち、頭部に濾過摂食に著しく適応した特異な形態の嘴を有する大型の水鳥である。主として塩湖で大量に発生する浮遊性の藍藻を食物としていて、食物を巡る競争者や捕食者の接近が困難な乾燥地の塩湖で巨大な群を形成して生活する。そのため何万羽にもなるフラミンゴの群れが、空をピンク色に染めて飛翔する様が広く知られている。

Remove ads

名称

フラミンゴ(flamingo)という名前はラテン語で「炎」を意味するflammaに由来している[3]。

分布

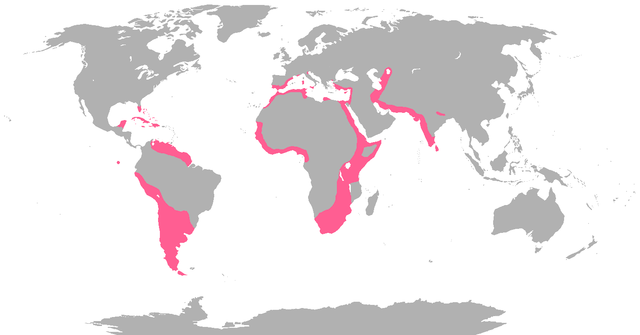

アフリカ、南ヨーロッパ、西アジア、中南米の塩湖や干潟に生息する。塩湖やアルカリ性の湖といった特殊な環境に適応しており、数千羽から百万羽程度の巨大な群れを形成する。

形態と生態

体色は淡いピンク色から鮮やかな紅色をしている。フラミンゴが紅色なのは、餌であるプランクトンや藻類由来のβ-カロテンやカンタキサンチンによるものである[8][9]。孵化した直後の体色は白く、これらを含む甲殻類プランクトンを摂取することで体色が紅色になる。色素を摂取しない状態が続くと徐々に体色が色褪せ、最終的には白色に戻る。動物園で飼育する場合、飼料に色素を添加する事で羽色を維持している。

くちばしは中央部で急角度で下に曲がり、「へ」の字状の形状をしている。くちばしが曲がる角度は、頭頂部を下にしてくちばしを水につける採食時の姿勢に対応している。くちばしの縁にはラメラと呼ばれるヒゲ状の組織があり、これで水中の藍藻類や小動物を漉しとって食す濾過摂食をおこなう。同様の採餌形態を取るセミクジラ属とは頭部形状の類似性が見られ、収斂進化に近い現象が発生したという指摘も存在する[10]。

繁殖期には、首筋を伸ばして頭を左右に振る「旗振り」、お辞儀をしながら翼を広げる「敬礼」を行い、ペアが決まると嘴で周りの土を集めた台形の巣作りを行って卵を1個産む。ペアで抱卵し、約1ヶ月で孵化する。雛は最初は白い綿羽で真っすぐな嘴だが、2か月後には灰色となり、嘴もカーブを描く。3年ほどで成鳥と同色になる[11]。

ノドにある腺からフラミンゴミルクと呼ばれる栄養豊富な分泌液を出す。これをヒナに口移しで与える事で子育てをする。同様な例として、ピジョンミルクで子育てをするハトが挙げられる。母乳を分泌する哺乳類以外でこのような子育てをするのは珍しい。

水辺にいる時は主に片足で立っている。これは水に体温を奪われにくくするためである。

離陸に25メートル前後の助走を必要とするため、動物園では飼育区画を助走できない広さにすることで屋外で飼育することもある。

飼育

日本

コフラミンゴ、オオフラミンゴ、ベニイロフラミンゴ、チリーフラミンゴの4種が飼育されている。天井のないオープンな展示施設では切羽を行うが、雄が繁殖行動を行わない事例が出るため、展示場を網で囲う施設もある。繁殖期の巣作りは飼育員が介助することもある[12]。

分類

要約

視点

近縁

フラミンゴ(科)に最も近いのは、いくつかの絶滅群で、あわせてフラミンゴ目を構成する。

現生属・現生種

フラミンゴ科は、3属6種[14][15]のみが現生する小さなグループである。

ただし Sibley & Monroe (1990) は、フラミンゴ科の現生属を統合し、フラミンゴ属1属とした。この分類は広くは受け入れられていないが、現在もアメリカ鳥学会南アメリカ分類委員会 (AOU-SACC) が採用している[16]。

それらの系統関係は次のとおり[17]。現生フラミンゴ科の共通祖先は約437万年前に2つに分岐した[17]。

| ミランドルニテス |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

- オオフラミンゴ(ヨーロッパフラミンゴ) Phoenicopterus roseus

- アフリカ広域、ユーラシア南西〜南部[15](地中海沿岸〜インドにかけて)に生息している。全長約110cm。胴は白、翼は淡いピンク色をしている。1957年ごろから、新大陸のベニイロフラミンゴと同種とする説が唱えられていたが、Sangster (1997) などにより別種と判明した[18]。

- ベニイロフラミンゴ(アメリカフラミンゴ) Phoenicopterus ruber

- ガラパゴス諸島とカリブ海沿岸[15]に生息し、加えてフロリダに移入[1]している。全長約145cm。フラミンゴの中でもっとも紅色が鮮やかである[1]。1957年ごろから、旧大陸のオオフラミンゴと同種とする説が唱えられていたが、Sangster (1997) などにより別種と判明した[18]。

- チリーフラミンゴ(チリフラミンゴ) Phoenicopterus chilensis

- 南米のペルー中部からフエゴ島まで、東はブラジル南部、ウルグアイ、アルゼンチンまで[15]の塩湖などに生息する。淡いピンク色をしており、背中には紅色の縞模様がある。オオフラミンゴやベニイロフラミンゴと同種とする説が1938年ごろから1990年ごろまであった[16]。

- コフラミンゴ(コガタフラミンゴ) Phoeniconaias minor

- アフリカの東部、ナミビアからボツワナ、セネガルからモーリタニア、アジアのインドと南東パキスタン[15]に生息する。比較的小型のフラミンゴ。最も個体数の多いフラミンゴで、400万羽以上が生息している。伝統的に単型属に分類されてきたが、アンデスフラミンゴ属との遺伝的変異は小さく、アンデスフラミンゴ属に移すことが2014年に提案されている[17]。

- アンデスフラミンゴ Phoenicoparrus andinus

- ペルー南部、ボリビア西部、チリ、アルゼンチン北西部に生息する。

- コバシフラミンゴ(ジェームスフラミンゴ) Phoenicoparrus jamesi

- ペルー南部、ボリビア西部、チリ、アルゼンチン北西部に生息する。

絶滅属

フラミンゴ科にはほかに、化石属としてエロルニス Elornis とフェニコノティウス Phoeniconotius がある[19]。

始新世のユンシタルスス Juncitarsus もかつてはフラミンゴ科に分類されていた[19]が、おそらくフラミンゴ目にも属さず、ミランドルニテス(フラミンゴ目+カイツブリ目)の姉妹群である[20]。

分類史

フラミンゴ科は、Huxley (1867) により独立目とされた[21]。

しかし常に独立目とされてきたわけではなく、G. Gray (1849) によりカモ目(当時の学名は Anseres)、Garrod (1873; 1874) によりキジ目 (Galliformes)、P. Sclater (1880) によりコウノトリ目(当時の学名は Gressores)などに分類されてきた[21]。コウノトリ目説は、Sibley & Ahlquist (1988) の分子系統で支持された(ただし彼らのコウノトリ目は現在のもしくは彼ら以前のものとかなり異なる)こともあり、比較的最近まで有力な説のひとつであった[14]。

Remove ads

画像

- ヨーロッパフラミンゴ、ベニイロフラミンゴ

- ヨーロッパフラミンゴ、ベニイロフラミンゴ

- ヨーロッパフラミンゴ、ベニイロフラミンゴ

- ベニイロフラミンゴ、ヨーロッパフラミンゴ

- チリーフラミンゴ

- コフラミンゴ

脚注

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads