トップQs

タイムライン

チャット

視点

ボルバキア

ウィキペディアから

Remove ads

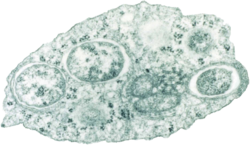

ボルバキア属(Wolbachia)はリケッチア目エールリキア科の属の一つである。その種の一つのボルバキア・ピピエンティス(Wolbachia pipientis)、又は単にボルバキアは、節足動物やフィラリア線虫の体内に生息する共生細菌の一種で、特に昆虫では高頻度でその存在が認められる。本稿では主にボルバキア・ピピエンティスについて記述する。ミトコンドリアのように母から子に伝わり(遺伝し)、宿主の生殖システムを自身に都合よく変化させる(下記を参照)ことから、利己的遺伝因子の一つであると見なされている。

Remove ads

歴史

1924年にMarshall HertigとS. Burt Wolbachによってアカイエカ(Culex pipiens)から発見されたこの細菌は、1936年にHertigによって正式にWolbachia pipientisと名付けられた[9]。その後ほとんど注目されることはなかったが、1971年にアカイエカにおいてボルバキアによる細胞質不和合という現象が発見され[10]、1990年にはTrichogramma属の寄生バチにおいてボルバキアによる単為生殖化が発見された[11]。それ以来、この細菌が宿主に対して引き起こす様々な現象や、それによる進化学的影響が研究者の興味を惹きつけている。 ロンドン大学インペリアル・カレッジを含む研究グループは、デング熱の感染に耐性を示すかボルバキアの2種類の株を使って、デング熱のウイルスを含んだ血液を吸わせたネッタイシマカで実験を行った。

宿主の性や生殖における役割

節足動物において、ボルバキアは宿主の生殖システムに影響を与えることが知られている。ボルバキアは、宿主のさまざまな器官に感染している。特に、次世代への伝播に必要な部位である卵巣には確実に感染していることが多い。ボルバキアは成熟卵に存在するが成熟精子には存在できないので、ボルバキアに感染したメスだけがボルバキアの子孫を残すことができる。

そこで、ボルバキアは様々な方法で宿主の生殖システムを操作することにより、自己の伝播や繁殖をより確かなものにしている。また、そのため、ミトコンドリアDNAを用いて宿主の系統関係を解析する際、ボルバキアの感染により誤った分子系統樹が導き出されるおそれがあることが知られている[12][13]。

ボルバキアが宿主に対して引き起こす現象として、以下のものが知られている。

オスのみの死

ボルバキアに感染したオスのみが死に、感染したメスは生き残る。ボルバキアの子孫を残すことができないオスを殺してメスの食料を増やすことで、間接的にボルバキアの繁殖に貢献していると考えられる。この現象は、テントウムシ、ガ、チョウ、ハエなどで見つかっている。

遺伝的オスのメス化(性転換)

ボルバキアに感染したオス個体はオスの遺伝子型を持ったまま、完全なメスの表現型を持つ。ボルバキアの繁殖に貢献できないオス宿主をメス化することにより効率的な繁殖を達成している。 この現象は、今のところ、ダンゴムシ(Armadillidium vulgare)[14]、キチョウ(Eurema mandarina)[15]、ヨコバイの1種(Zyginidia pullula)[16]のみで見つかっている。

単為生殖

ボルバキアに感染したメスはオスを必要とせずに次世代を残す。受精による生殖を行っている宿主を、単為生殖させることにより、宿主の生殖にオスは不要となり、ボルバキアにとって有利となる。この現象は、数多くの寄生蜂(Trichogramma sppやEncarcia formosaなど)とアザミウマの1種(Franklinothrips vespiformis)で見つかっている。これらはすべて単数倍数性の性決定を行う種で、オスが単数体(n)、メスが2倍体(2n)である。非感染だと未受精卵(n)がオスとして発生し、受精卵(2n)はメスとして発生する。ボルバキアの感染により未受精卵の染色体が倍加し、2nのメスとして発生する。ボルバキアは母系伝播するため、メスはオスなしで世代をつなげることができるようになる。

細胞質不和合

ボルバキアに感染したオスと非感染メスとの交配で生まれた卵が発生しない細胞質不和合が引き起こされる。この現象は、非常に数多くの昆虫種で見つかっておりボルバキアが起こす宿主の生殖操作として最も一般的なものである。

Remove ads

ゲノム断片の水平転移

2002年に産業技術総合研究所の深津武馬研究員らは、ボルバキアの一系統のwBruAusがアズキゾウムシ(Callosobruchus chinensis L.)の細胞内に細胞内共生しているのを見つけたが、その実体は宿主のX染色体に水平転移した wBruAus のゲノム断片であった。これは、真正細菌から多細胞動物への遺伝子の水平転移(en:Horizontal gene transfer#Eukaryotes)が自然界で実際に起こった明確な証拠である[17]。

この他にもマツノマダラカミキリの常染色体にボルバキアの細胞分裂に関わるftsZ遺伝子を含む全遺伝子の14%以上の大規模の転移が見つかった。また、上記のwBruAusと近縁であり、この事から高頻度で自身の遺伝子を宿主の遺伝子中に結合させるボルバキア系統の存在が推測される[18]。

病気との関連

昆虫の他に、ボルバキアは等脚目(ダンゴムシなど)、クモ、ダニ、フィラリアなど、さまざまな種に感染している。

フィラリアは寄生性の線虫であり、回旋糸状虫症の原因となり、ヒトに象皮病(象皮症)を引き起こすだけでなく、イヌの心臓にも寄生し重篤な症状を引き起こす。ボルバキアは、これらの病気において特殊な役割を担っているようである[19]。フィラリア線虫の寄生性の大部分はボルバキアに対する宿主の免疫応答に依存している。フィラリア線虫からボルバキアを除去することにより、ほとんどの場合、フィラリアは死亡するか生殖不能となる[20]。

したがって、フィラリア線虫感染症をコントロールするための現在の戦略は、毒性の強い抗線虫薬剤の使用よりも、テトラサイクリン系の抗生物質(ドキシサイクリンなど)の投与による、ボルバキアの除去が中心となっている[21][22]。

獣医療でも、イヌ心臓に寄生したフィラリアの駆除の際、前記抗生物質が併用される。前記抗生物質のみで心臓内のフィラリア虫体を完全に駆除することは困難だが、抗線虫剤による駆除の結果、フィラリア虫体から放出されるボルバキア菌体成分に対する、過剰な免疫反応を抑制することを目的として、抗線虫剤の投与に先立って処方される[23]。

一方、ネッタイシマカにボルバキアが寄生すると、ヒトにデング熱やジカ熱、チクングニア熱を発症させるウイルスの感染能力が阻害されていることが知られており、ブラジルでは2017年からボルバキアを感染させたネッタイシマカを大量に放虫する試みが行われている[24]。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads