トップQs

タイムライン

チャット

視点

ダニ

鋏角類の節足動物の分類群 ウィキペディアから

Remove ads

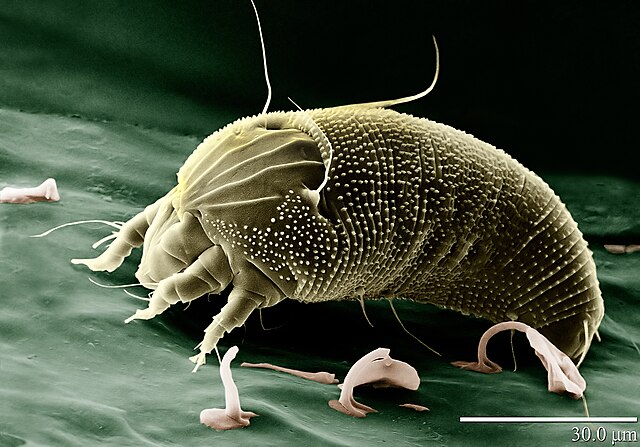

ダニ(ダニ類、壁蝨、蜱、蟎、螕、英:acarid、学名:Acari)は、鋏角亜門クモガタ綱に属する節足動物の分類群。分類学上はダニ亜綱もしくはダニ目とされる。小型の動物で、体長1mm以下のものも多い。

全世界で約4万5千種とも言われており[1]、形態・生態ともに非常に多様性に富む。その単系統性は分子系統解析により諸説に分かれる[2][3][4]。

Remove ads

名称・俗称等

ダニを意味する漢字の内、中国語ではマダニ類を蜱(pí)、それ以外のケダニ類、コナダニ類などを蟎(mǎn)と区別し、総称として蜱蟎と呼ぶ[要出典]。

欧米では大型の吸血性のダニであるマダニ類とそれ以外のダニを区別し、前者を英語でTick、ドイツ語でZecke、後者を英語でMite、ドイツ語ではMilbeという。日本語では「ダニ」という単語自体が害虫をイメージさせるが、英語圏では一般的な不快感が強いのは牧場で人畜に害を与える "Tick" であり、"Mite" にはそれほど一般の不快感は普遍的ではない[5]。

ササラダニ研究の第一人者である青木淳一によると前者を聞かせると大きく顔をしかめるが、後者については単に小さい虫という印象しかないらしいとのこと[要出典]。

ダニを意味する日本語の方言語彙には、ごさらぎ(和歌山県)・さらげ(熊本県)・しだりめ(東京都八丈島)・たにこ(京都府)・たのほじ(島根県)・たんじろう(新潟県中魚沼郡)・だんにゃま(鹿児島県)・ふつみ(山口県)・やえ(山口県)などがある。逆に愛知県知多郡では、だにがハエの幼虫を意味した[6]。

また比喩表現として、寄生性の種の一部が吸血生物として非常に特徴的であることを指して、他人の稼ぎを巻き上げて生活するものに「社会のダニ」などという言い方をすることがある。この他、人に嫌われる者の形容に用いることがある[7]。

Remove ads

形態

要約

視点

ダニ類の形態は非常に多様性に富むが、概して小型のものが多い。マダニ類には吸血時に体長が1cm以上に肥大するものもあるが、ほとんどのものはそれよりはるかに小さく、1mm以下のものも非常に多い。体型はずんぐりした楕円形のものが多いが、扁平なものや細長いものもある。

基本的な形態はクモガタ類全体に共通する体制として、体は先節から第6体節まで含む前体(prosoma, または頭胸部)と、残りの体節を含む後体(opisthosoma, または腹部)という2つの合体節に分かれている[8]。前体は原則として順に第1-6体節に由来する鋏角(chelicera)、触肢(pedipalp, palp)、および4対の歩脚という計6対の付属肢(関節肢)を持つ[9]。 後体は付属肢を持たず、後端に尾節(telson)はない[8]。

前体と後体は区別できるものもあるが、密着して明瞭でない種類が多い。体節は互いに癒合が著しく、アシナガダニ類を除いて後体は明確な分節が見当たらず、正確な体節数が判断しにくい[8](フシダニ類、ニキビダニ類等には一見体節に見える環節があるが、二次的な表皮構造で体節を反映しない[10])。そのためにダニ類は次の通りに独自の体制の区分名がある[11][12][8][13]。

- 最先端の口器の部分を顎体部(gnathosoma, capitulum)と呼び、鋏角・触肢・上唇などの口器からなるが、これらの器官を持つ体節(先節と第1-2体節)自体はここに含まれない[13]。

- それ以外の本体部(先節と第1-2体節本体および残り全ての体節)をまとめて胴体部(idiosoma)という。これはさらに以下のように分ける。

- 4対の歩脚を含む部分を脚体部(podosoma)という。

- 4対の歩脚のうち、前2対の歩脚を含む部分を前胴体部(propodosoma)という。

- 後方2対の歩脚を含む部分を中胴体部(metapodosoma)という。

- 最後方の歩脚より後ろ、すなわち後体に等しい部分を後胴体部ともいう。

- 顎体部と前胴体部を合わせて前体部(proterosoma)、中胴体部と後胴体部を合わせて後体部(hysterosoma)ということもある。

鋏角は原則として3節からなり、先端2節が鋏をなす。ただし形態には変異が多く、例えばマダニ類の鋏角は著しく特化した針状で、イトダニ類の鋏角は4節に分れている[14]。ハダニ類のように鋏角に出糸器官をもつものもある。

触肢は基本的には6節からなる歩脚に近い形であるが、節数を大きく減じたり、退縮して口器のようになるものもあるなど分類群や種により変異が著しい。基部の肢節(基節 coxa)は左右融合し、前面が口下片(hypostome)に発達する。

歩脚は4対が基本で、多くの種ではよく発達するが、一部を退化させたものや無脚のものもある[10]。幼体は歩脚が3対で脱皮成長途中で4対に増えるが、実際には卵内での発生過程では4対が形成されて、その後第4脚が消失し孵化時に3対になる。

眼は全て単眼で前胴体部に持つが、欠くものも多い。胸板ダニ類は中眼(median eye)1対と側眼(lateral eye)1-2対を持つが、中眼が1つの眼に融合し、見かけ上眼が3つとなる場合がある。胸穴ダニ類は中眼を持たず、側眼を最多3対を持つ[15]。感覚器官として体側に体毛をもつものもある。

呼吸器官として気管系を持ち、その気門の位置や構造は分類上重視される。気管が退化し特定の呼吸器官を持たないものもあり、そのようなものは皮膚呼吸を行う。

Remove ads

生態

ダニ類は熱帯から極域まで世界中に分布し、高山から低地・乾燥地から湿地・土壌中・水中・家屋内や貯蔵食品内等の人工的な環境、さらには植物や動物の体組織中まで様々な環境に適応して生息する。一般に体が微小であることから、様々な微環境に応じてそれぞれ異なる種が棲み分けており、分布が局在している種もあるがコスモポリタン種も多い。また、一部の水生ダニ類では成体が陸上で生活する等、成長段階により生息環境が変化する種もいる。

食性もそれぞれの種の生息する微環境に適応し、菌食性・腐食性・捕食性・植食性・寄生性等クモ形類としては非常に多様である。注目されることの多い寄生性の種についても、寄生生物として高度に適応しているものから、宿主に対する捕食に近いもの、宿主の体組織を一種の微環境として生息しているものまで段階は様々である。また寄生性のツツガムシ類やタカラダニ類等幼体時と成体とで食性が変化するものもある。

繁殖は通常、オス個体がメス個体に精包を直接または間接的に渡して受精させる両性生殖だが、通常時はメスのみで単為生殖を行う種も多い。産卵は土壌動物のイレコダニ類の様に一回に1個しか産まないものから複数個産むもの、体内で孵化して幼体を産むものまで種により異なる。

幼体は脱皮を繰り返し複数の令期を経て成体となるが、種により特定の段階ないし環境の変化により、付属肢や口器を退化させたシストと呼ばれる繭状の形態になるものがある。単に蛹状の休眠状態をとるものから寒冷や乾燥等の環境悪化に高度な耐性を持つものまで様々である。

ダニ類は形態が多様であるため、歩脚を発達させて活発に歩行したり、遊泳するものや跳躍能力をもつもの、歩脚を退化させて蠕動を行うものや固着生活を行うもの等様々であるが、いずれの種においても身体が微小であるため、個体としての運動能力は非常に限定的である。しかし生態も多様であることから、哺乳類等の大型動物や飛翔能力のある昆虫に寄生あるいは体表に付着することにより長距離を移動するものなど、種によっては大きな移動能力を獲得している。特に、ハダニ類等糸を出してバルーニングによる移動を行う種やシスト形態時に風に飛ばされて分散する種などでは非常に広い分布域を持つものがあり、1つの種が汎世界的に分布しているものもある。

通常ダニ類は医療上、農業上等の有害生物として捉えられることが多いが、その様な種はダニ類全体としてはごく一部であり、大半は人間の活動に無関係で、ササラダニ類等土壌生活性のダニ類などの分解者や捕食寄生により特定の種に対する天敵として機能しているもの等、生態系を支える重要な役割を担っている。

人間との関わり

要約

視点

ダニ類は種数・個体数ともに膨大であるため、人間の活動に関わりのある種は、ダニ類全体に対してはごく僅かな割合でしかないが、保健衛生上また農業上有害な生物として、その影響は無視できない。

ダニという場合、有害な吸血生物のイメージが一般的だが、外部寄生により吸血を行う代表的なものとしてマダニ類とイエダニ類が挙げられる。これらのダニ類は通常はマダニがシカなどの野生動物を、イエダニが住家性のネズミ類を寄生対象としており、ワクモやツツガムシ等人間以外の生物を宿主としている種でも、状況により人間を吸血し被害を与えるものがいる。現代では日常生活でこれらのダニの寄生を受ける機会はほとんどないが、アウトドアでのレジャー等野外活動時にマダニ類やツツガムシ類の被害を受ける例が増えている。これらの被害を受けると、吸血時のダニの唾液物質によるアレルギー性の咬症の他、マダニ類の口器により傷口が化膿したり、場合によってはリケッチアやウィルス等による重篤な感染症を発症することがある。

直接吸血はしないが、人体の組織に寄生するダニとして、ヒゼンダニとニキビダニ類が挙げられる。ヒゼンダニは皮下に穿孔して寄生し疥癬という皮膚病を発症させる。ニキビダニ類は主に顔面の毛包に寄生しており、通常無症状であることが多いが体質や状況によりアレルギー性皮膚炎の原因となる。

また人体に寄生はしないが、住家中の埃(ハウスダスト)の中も数種のダニが生息しており、これらは埃中の有機物を食べているので人体への直接の加害はないが、糞や脱皮殻、個体の死骸等が皮膚炎や気管支炎等のアレルギー性疾患を引き起こす元(アレルゲン)になることがある。さらにこのダニ類を捕食するツメダニ類が繁殖し、偶発的に人体を刺す皮膚炎も発生している。

人体に被害を与えるもの以外では、台所や食品倉庫でコナダニの仲間が小麦粉や乾物等の貯蔵食品などに繁殖し、食品工場等で大きな損害を与えることがある。

農業害虫として、植物に寄生するダニのうちでもハダニ類には産業上重要なものが多い。この仲間は植物の表面にクモのように糸を張り巡らして巣をつくり集団で生活する。植物組織内に口器を挿入し細胞の原形質を吸い取って摂食するが、刺咬時に有害な成分を分泌するため葉が変色し、寄生数が多い場合株ごと枯死することもある。殺ダニ剤等の農薬に抵抗性を持ち、防除が困難なケースも多い。

ダニ類が人間の活動に有用に関与している例として、間接的には分解者としての土壌動物のダニ類等生態系を支えている重要なメンバーとしての働きなどを挙げることができるが、直接的な利用はあまり多くない。産業上重要な例として、農業害虫のハダニ類防除に、カブリダニ類等これらの植物寄生性ダニ類の天敵である捕食性のダニ類が生物農薬として用いられている。

また、ヨーロッパではミモレット、エダムチーズ等伝統的なチーズの熟成法としてチーズダニが利用される[17]。

ダニが媒介する感染症例

→詳細は「ダニ媒介感染症」を参照

- ツツガムシ病 - ツツガムシリケッチアの感染によって引き起こされる、人獣共通感染症のひとつであり、野ネズミなどに寄生するダニの一群であるツツガムシが媒介する[18]。

- ライム病 - ノネズミやシカ、野鳥などを保菌動物とし、マダニ科マダニ属のシュルツェマダニ(日本以外では、Ixodes ricinus(ユーラシア大陸)、Ixodes scapularis、Ixodes pacificus(北アメリカ大陸)群のマダニ)に媒介されるスピロヘータの一種、「ボレリア」 の感染によって引き起こされる人獣共通感染症のひとつ。感染症法における四類感染症[19]。

- 日本紅斑熱 - ダニに刺されて日本紅斑熱リケッチアに感染することで高熱や赤い斑点、刺し傷が体にできる。1984年に徳島県で発見された新興感染症であり、2009年までの5年間に470人が発症、2006年と2008年には死者が出た[20]。1999年から感染症法4類感染症。

- ロッキー山紅斑熱 - 1906年リケッツにより発見された初めてのリケッチア。マダニにより感染する。世界中に分布する。

- 2007年から中国でブニヤウイルス科のウイルスをダニが媒介した病気により、30人以上死亡したと言われる(中国での血小板減少症候群の流行)。

- 重症熱性血小板減少症候群(SFTS) - マダニ

- クリミア・コンゴ出血熱 - ウイルス性出血熱のひとつ。

Remove ads

分類

要約

視点

ダニ類は種類数も多く、極めて多様なメンバーを含み科の数も非常に多い。分類階級について、かつては目階級(ダニ目)であったが、のちに亜綱階級(ダニ亜綱)へ昇格されるようになった。この場合、ダニ類の下位分類は大まかに胸穴ダニ類(胸穴ダニ上目、マダニ目・アシナガダニ目・カタダニ目・トゲダニ目を含む)と胸板ダニ類(胸板ダニ上目、汎ササラダニ目・汎ケダニ目を含む)の2群としてまとめられる[21][22]。

従来は単系統群と考えられてきたが、分子系統解析によって諸説に分かれる。胸穴ダニ類と胸板ダニ類はそれぞれ別系統で、ダニ類の多系統性を示唆する結果[3]があれば、両者は姉妹群でダニ類の単系統性を支持する結果もある[4]。

以下はダニ類を従来のダニ目とし、代表的な科のみを拾い上げる。また、この中に諸説もあるので、注意して頂きたい。

- ダニ目 (Acari)

- アシナガダニ亜目

- アシナガダニ科

- トゲダニ亜目 (Mesostigmata)

- ユメダニ科

- イトダニ科

- ヤドリダニ科

- カブリダニ科

- ワクモ科 - イエダニなど

- 他

- カタダニ亜目

- カタダニ科

- マダニ亜目 (Ixodida)

- ケダニ亜目 (Prostigmata)

- テングダニ科

- ハシリダニ科

- ウシオダニ科 - 海中性

- ハモリダニ科

- タカラダニ科 (Erythraeidae)

- ツツガムシ科 (Trombiculidae) - ネズミなどから吸血・ツツガムシ病を媒介

- ナミケダニ科 (Trombidiidae)

- ヒヤミズダニ科 - 水中性:以下、いわゆるミズダニ類。

- オオミズダニ科

- オヨギダニ科

- ツメダニ科 - 他のダニなどを捕食

- ニキビダニ科 - 汗腺の中に寄生

- ハダニ科 - 植物の組織を食う・農業害虫

- シラミダニ科 - 昆虫に外部寄生

- ホコリダニ科

- 他

- ササラダニ亜目 (Cryptostigmata) - 植物遺体などを食う土壌性

- ムカシササラダニ科

- ヒワダニ科

- チョウチンダニ科

- マイコダニ科

- フシイレコダニ科

- ニセイレコダニ科

- ツツハラダニ科

- ヘソイレコダニ科

- オニダニ科

- ツキノワダニ科

- ウズタカダニ科

- ジュズダニモドキ科

- ジュズダニ科

- クモスケダニ科

- ツヤタマゴダニ科

- イブシダニ科

- クワガタダニ科

- ツブダニ科

- ミズノロダニ科 - 淡水性

- コバネダニ科

- フリソデダニ科

- 他

- コナダニ亜目 (Astigmata)

- ニクダニ科 (Glycyphagidae)

- コナダニ科 (Acaridae) - 砂糖や乾物に発生する

- チリダニ科 (Pyroglyphidae)

- ウモウダニ科 (Analgidae)

- ヒゼンダニ科 (Sarcoptidae) - 皮膚に穿孔して寄生

- キノウエコナダニ科 (Winterschmidtiidae)

- 他

- アシナガダニ亜目

以下の分類・和名は島野 (2018, 2021) に従ってダニ類を胸穴ダニ上目と胸板ダニ上目の2系統に分け、亜目までの分類を示す[21][22]。

- 胸穴ダニ上目 Parasitiformes

- マダニ目 Ixodida

- アシナガダニ目 Opilioacarida

- カタダニ目 Holothyrida

- トゲダニ目 Mesostigmata

- ネッタイダニ亜目 Sejida

- ミツイタトゲダニ亜目 Trigynaspida

- タンバントゲダニ亜目 Monogynaspida

- 胸板ダニ上目 Acariformes

- 汎ササラダニ目 Sarcoptiformes

- ササラダニ亜目 Oribatida

- ニセササラダニ亜目 Endeostigmata

- 汎ケダニ目 Trombidiformes

- ケダニ亜目 Prostigmata

- クシゲマメダニ亜目 Sphaerolichida

- 汎ササラダニ目 Sarcoptiformes

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads