トップQs

タイムライン

チャット

視点

マルサスの罠

ウィキペディアから

Remove ads

マルサスの罠(マルサスのわな、英: Malthusian trap)または人口の落とし穴(英: Population trap)は、人口増加は指数関数的である一方、食料供給やその他の資源の増加は線形であり、食料供給が人口増加に追い付かなくなる度に飢餓などの人口大激減のイベントが発生し、人口や所得水準が結局元の水準に戻るというメカニズムのこと[1]。マルサス的大惨事、マルサス危機、マルサスの亡霊とも呼ばれる[2][3]。マルサスの罠のメカニズムが機能していた産業革命以前の年代をマルサス的長期停滞あるいはマルサス体制(英: The Malthusian economy)と呼ぶ[4][5]。トマス・ロバート・マルサスに因む。

概要

マルサスの罠は、トマス・ロバート・マルサスの 1798年の著書『人口論』に基づく。マルサスは、技術革新が起こると食料供給が増加し所得水準が一時的に上昇するが、それによって人口が増加し飢餓などの人口激減イベントが起こり、再び所得水準が元のレベルに戻ると考えた。一部の経済学者は、19世紀初頭の産業革命以来、人類はマルサスの罠から抜け出したと主張している[6][7]。一方で、貧困地域が存在することはマルサスの罠が未だに健在であることを示唆すると主張する研究者もいる[8]。食料不足と汚染により、途上国では先進国に比べてマルサスの罠に陥りやすいとも言われている[9]。

歴史

初期の考え方

トーマス・マルサスは、人口は増加する傾向にあるが、国家の幸福のためには同様に食糧生産の増加も必要であると主張した。「国の幸福度は、その国の富や年齢、人口の大きさに依存するのではなく、人口増加の速度に依存し、究極的には食料生産増加率が際限なく上昇する人口増加率に追いつけるかに依存する」と述べた[10]。マルサスは生前もその後も多くの経済学者の批判に直面した。特に声高に批評したのはフリードリヒ・エンゲルスであった[11][12]。

『人口論』はウィリアム・ゴドウィンやニコラ・ド・コンドルセのような思想家、そして人類の完全性を信じていたマルサスの父親に対する反論として書かれた[13]。マルサスは、出生率が高すぎると様々な問題を引き起こすと考えた。労働者階級の出生率が特に高く、それが労働者階級の貧困の原因であるという理論は、マルクス主義者からの批判を浴びた[13]。

マルサス主義の支持者には小説家のハリエット・マルティノーがおり、マルサスの考えはチャールズ・ダーウィンの自然選択説に影響を与えたと言われている[14]。ヘンリー・フェアフィールド・オズボーンは、「不適格者」を排除することでマルサス的大惨事を回避するために、「産児制限による人道的な出生選択」を提唱した[2]。

近代的定式化

マルサス理論の近代的な定式化は、クアムル・アシュラフとオデッド・ガローによってなされた[15]。彼らの理論モデルは、所得水準が高くなると出生率が上昇しそれが一人当たり所得を低下させるので、技術革新は一人当たりの所得に一時的な影響しか及ぼさないことを示す。短期的には技術革新により一人当たり所得が増加するが、それによって生み出される資源は人口増加を引き起こし、長期的には一人当たり所得は元の水準に戻ってしまう[15]。産業革命前のマルサス的停滞時期では、技術的に進んだ国はそうでない国に比べて人口密度が高いのみで、一人当たりの所得水準は国家間で大きな差がなかったことから、マルサスの罠が機能していたことが示唆される。

Remove ads

予防的チェックと積極的チェック

マルサスは、人口増加が際限なく起こることを防ぐ(あるいは強制的にストップする)メカニズムとして「予防的チェック」と「積極的チェック」の概念を提示した。

予防的チェックとは、避妊などにより出生率を低下させることによって人口を制御することである[16][17]。積極的チェックとは、戦争、疫病、飢餓などで人口が減少することである[18][19]。積極的チェックはマルサス的大惨事と呼ばれる。右図は、そのような人口大現象イベントが発生する点を人口増加の線と食料増加の線の交点として描いている。人口の線が食料供給の線を上回ると、積極的チェックが強制的に発生し、人口が減少して元の所得水準に戻る。

実証的事実

紀元1年から1500年までの時期において、技術革新と土地生産性の上昇は人口密度は上昇させたが、一人当たり所得にはほとんど影響を与えなかった[20]。また、同期間では賃金はほとんど上昇しなかった[7][21]。たとえば、紀元前1800年から1600年のバビロニアでは、一般労働者の1日の賃金は小麦約15ポンド程度、紀元前328年の古代アテネでは小麦約24ポンド、1800年のイギリスでは小麦約13ポンドだった[7]。技術革新にもかかわらず、賃金はほとんど変化しなかった。1200年から1800年の間のイギリスでも、実質賃金はほとんど上昇しなかった。ペストやその他の流行病による人口減少の後、イギリスの実質収入は1450年から1500年頃にピークに達し、その後イギリスの農業革命まで減少した[22]。ウォルター・シャイデルは、黒死病の流行以降ペストの波がヨーロッパ全域に広がり、地価を低下させて賃金を上昇させ、一人当たり所得水準を向上させることで、所得格差を低下させたと述べている[23]。

ロバート・フォーゲルは、マルサスの17世紀から19世紀までのヨーロッパの出生および死亡記録を用いて、慢性的な飢餓が身長と体重を減少させたことを示した。また、慢性的な栄養不足が短命化をもたらすことを示した。寿命、身長、体重は、1750年以降のイギリスとフランスで上昇し、この研究結果は利用可能な食料供給の推定と一致している[12]。

現代におけるマルサスの罠を支持する現象として、人口が急増している国のほぼすべてが低所得国であることが挙げられる[24]。特に東アフリカは、マルサスの罠から逃れられていないと考えられている[25]。ジャレド・ダイアモンドは、ルワンダ虐殺が「マルサスの最悪のシナリオが正しかったようなケースを示している」と述べている[26]。ルワンダの人口圧力のため、食料生産を人口増加に追いつかせることができなかったと述べている[26]。

Remove ads

マルサスの罠からの脱却

産業革命

グレゴリー・クラークは、オデッド・ガローとオマー・モアブの洞察をもとに、著書『施しよさらば(A Farewell to Alms)』の中で、イギリスの産業革命は富裕層と貧困層の出生率の違いによって引き起こされた可能性があると主張している[29][30]。衛生環境が悪く小児死亡率が50%近かった社会では、婚姻率と出生率の高い富裕層の子は大人になるまで生き残る可能性が高かった[7]。これが結果的に、富裕層の子孫がイギリス社会で人口を増やし、勤勉や学習などの価値観を全人口に拡大することにつながった可能性があるとしている[7]。

20世紀

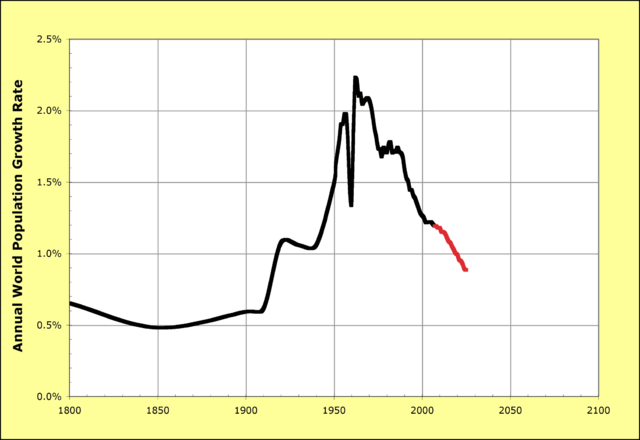

第二次世界大戦後、機械化農業は農業生産性の向上をもたらし、緑の革命は作物の収量を大幅に増加させ、食料価格を引き下げながら世界の食料供給を拡大した。これによって、世界人口は急速に増加し、マルサス的大惨事が予見されたものの[31]、ほとんどの先進国の人口は減少することがなかった。21世紀初頭までに、多くの先進国は乳児死亡率の低下、都市化の進行、合計特殊出生率の低下など人口動態の劇的な変化を経験した。国際連合人口基金は、人類の人口は利用可能な資源を使い果たすまで増加し続けるのではなく、21世紀後半にピークに達する可能性があると試算している[32]。サブサハラアフリカの大部分を除くほとんどの発展途上国の人口動態はこの想定と相反しない[33]。

持続可能性に関する中心的な懸念は、1970年代以来の人口動態の変化により、技術革新が人口増加ではなく消費や貯蓄の増加を引き起こすようになったことと関連している[34]。現在の低い人口増加率を鑑みると、マルサス的大惨事は消費者の出生行動や貯蓄行動の変化を促す政策によって回避できると言える[34]。

マルサスは、人口は25年ごとに倍増すると予測した[35]。確かに、1850年代のアメリカの人口は1700万人以下であり、その100年後には1億5000万人に達した。マルサスは過剰人口が戦争、飢饉、疾病を引き起こし、将来的には社会がすべての人々を養うことができず、最終的には死に至ると述べた[35]。しかし、1900年代初頭から中頃にかけて、食料生産技術の改善で食料生産が増加し、人口の激減イベントを発生させることはなかった[36][37]。マルサスは技術革新が経済成長をもたらすことを考慮していなかったと言える。

Remove ads

脚注

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads