トップQs

タイムライン

チャット

視点

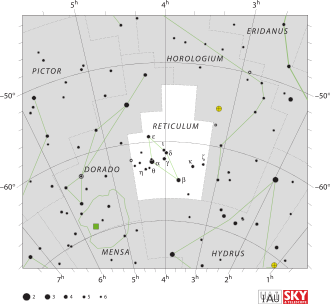

レチクル座

現代の88星座の一つ ウィキペディアから

Remove ads

レチクル座(レチクルざ、Reticulum)は、現代の88星座の1つ。18世紀半ばに考案された新しい星座である。この星座のモチーフは、「レティクル」と呼ばれる、望遠鏡の視野に照準のために設けた線である[1][3]。日本では、星座の全域を見ることができない。全天で7番目に小さな星座で、明るい恒星もない。

Remove ads

主な天体

恒星

→「レチクル座の恒星の一覧」も参照

2022年4月現在、国際天文学連合 (IAU) によって1個の恒星に固有名が認証されている[4]。

- HD 23079:太陽系外惑星がある。国際天文学連合の100周年記念行事「IAU100 NameExoworlds」でブラジルに命名権が与えられ、主星はTupi、太陽系外惑星はGuaraniと命名された[5]。

そのほか、以下の恒星が知られている。

- α星:見かけの明るさ3.36等の3等星[6]。レチクル座で最も明るい恒星。

- β星:見かけの明るさ3.833等の4等星で分光連星[7]。レチクル座で2番目に明るく見える。

- ε星:見かけの明るさ4.44等の4等星[8]。太陽系外惑星が発見されている[8]。

- ζ星:見かけの明るさ5.54等のζ1[9]と5.228等のζ2[10]の連星系。太陽系から約39.3 光年の位置にあり、ζ1・ζ2ともに太陽によく似たG型主系列星。1961年9月に起きたとされる「ヒル夫妻誘拐事件」は、ヒル夫妻を誘拐した異星人がこの星系の惑星から来たとする説が出されたことから「The Zeta Reticuli Incident」と呼ばれることもある[11]。

星団・星雲・銀河

Remove ads

由来と歴史

要約

視点

レチクル座は、18世紀中頃にフランスの天文学者ニコラ・ルイ・ド・ラカーユによって考案された。「レティクル」とは、天体望遠鏡で恒星の位置観測を行う場合、接眼レンズの焦点面に、視野の中心を示したり視野を分割するために張る照準線のことである[注 1]。ラカーユは菱形にもレティクルを張っており、これがモチーフとされた。初出は、1756年に刊行された1752年版のフランス科学アカデミーの紀要『Histoire de l'Académie royale des sciences』に掲載されたラカーユの星図で、レティクルの星座絵と「le Reticule Romboide」というフランス語の名称が描かれていた[3][12][13]。ただしこれは綴り誤りで、"R"と"o"の間に入るべき"h"が抜けており、星表の注意書きでは Le Réticule rhomboïde と正しく綴られていた[14]。ラカーユが他界した後の1763年に刊行された著書『Coelum australe stelliferum』に掲載された第2版の星図では、ラテン語化して簡略化された「Reticulus」と呼称が変更されていた[3][15]。

1879年にベンジャミン・グールドが刊行した『Uranometria Argentina』で中性形に変更され、現在の呼称と同じReticulumとなった。1922年5月にローマで開催されたIAUの設立総会で現行の88星座が定められた際にそのうちの1つとして選定され、星座名は Reticulum、略称はRetと正式に定められた[16]。新しい星座のため星座にまつわる神話や伝承はない。

レチクル座の領域には、17世紀のドイツの天文学者イサーク・ハブレヒト2世 によって「Rhombus(菱形)」という名の星座が設けられていた[3]。ハブレヒトが考案した Rhombus は、レチクル座α・β、みずへび座γ・νの4星から成っていたと推定されており、ラカーユの星図で描かれたα・β・δ・εの4星からなる菱形よりも大きくかつ南に寄っていた[3]。

1810年にアメリカのアマチュア天文家ウィリアム・クロスウェルは、著書に添付した星図『A Mercator map of the starry heavens』の中で、レチクル座、とけい座、かじき座に跨る領域に、クリストファー・コロンブスと思しき人物の胸像をモチーフとした「大理石の彫刻座 (Marmor Sculptile)」を設けたが、その後これを引き継ぐ者は現れなかった[17]。また、1822年にイギリスのアマチュア天文家アレクサンダー・ジェイミソンが刊行した『Celestial Atlas』では、レチクル座は「日時計座 (Solarium)」に置き換えられた[3]。ジェイミソンの考案した日時計座は、アメリカの天文学者イライジャー・バリットが1835年に刊行した『Atlas Designed to Illustrate The Geography of the Heavens』にも引き継がれたが、その後広まることはなかった[3]。

Remove ads

呼称と方言

日本では当初から「レチクル」という訳語が充てられていた。これは、1910年(明治43年)2月に刊行された日本天文学会の会誌『天文月報』の第2巻11号に掲載された、星座の訳名が改訂されたことを伝える「星座名」という記事で確認できる[18]。この訳名は、1925年(大正14年)に初版が刊行された『理科年表』にも引き継がれ[19]、1943年(昭和18年)刊行の第19冊まで「レチクル」が使われた[20]。

ところが、1944年(昭和19年)に天文学用語が見直された際に、日本語の学名が「小網(こあみ)」と改められた[21]。戦後も「小網」が使われていた[22]が、1952年(昭和27年)7月に日本天文学会が「星座名はひらがなまたはカタカナで表記する」[23]とした際に、Reticulum の日本語の学名は再び「レチクル」と改められた[24]。これ以降は「レチクル」という学名が継続して用いられている。

1980年代になっても、アイルランドの小説家アン・マキャフリイのSF短編小説集『歌う船』収録の短編『あざむいた船』の邦訳で「小網座の俗謡を歌う」と訳されるなど、「小網」の呼び名が使われた例もある。[要出典]

脚注

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads