トップQs

タイムライン

チャット

視点

ロゼッタ探査機の経過

ウィキペディアから

Remove ads

ロゼッタ探査機の経過(ロゼッタたんさきのけいか)では、チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星へと向かった欧州宇宙機関(ESA)の探査機であるロゼッタの動きを、ロゼッタの運用終了まで、時系列に従って列挙する。なお、ロゼッタの運用期間は2004年3月2日から2016年9月30日までと、12年半を超えた。

打ち上げ準備

- 2004年2月16日 - フランス領ギアナのガイアナ宇宙センターで、アリアン5型ロケットのフェアリング内へと搭載した。

- 2004年2月26日 - 打ち上げ20分40秒前に、悪天候のため、打ち上げ延期を決定した。

- 2004年2月27日 - 天候の回復後打ち上げ予定だったものの、点検のために打ち上げを3月初旬まで延期すると決定した[1]。

打ち上げ

ロゼッタは2004年3月2日に、赤道付近に立地するガイアナ宇宙センターから、04時17分(現地時間、UTC-4)に[2]、アリアン5型ロケットの18号機で打ち上げられた。ロケットは打ち上げ約2時間後の09時14分(UTC)に地球の引力圏から離脱し、太陽周回軌道へと移行した。09時32分(UTC)には、ロケットからロゼッタを分離した。その後、ドイツに設置されているen:European Space Operations Centreは[注釈 1]、ロゼッタの軌道の捕捉に成功し、ロゼッタは航行フェーズへと移行した。

航行

ロゼッタの軌道 · チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星の軌道 · 地球の軌道 · 火星の軌道 · 小惑星ルティティアの軌道 · 小惑星シュテインスの軌道 。

2004年

ロゼッタの起動

- 3月3日 - Sバンドを用いたロゼッタとの通信を開始した[3]。ロゼッタの低速通信用ローゲインアンテナ・高速通信用ハイゲインアンテナのいずれも正常であると確認された。加えて、リアクションホイールを使用して、噴射の影響によるロゼッタの姿勢を乱れを制御した。なお、この後、ロゼッタに纏わり付いている地球の大気の成分などが、数日間かけて、ロゼッタから宇宙空間へ散逸してゆくのを待った。

- 3月4日 - ロゼッタの太陽電池パネルの試験を行い、その後、使用を開始した。

- 3月5日 - Sバンドよりも高速通信が可能な、Xバンドを用いたロゼッタとの通信を確立し、以降、使用を開始した[注釈 2]。

- 3月10日 - ロゼッタの搭載機器の1つである、CONSERT(Comet Nucleus Sounding Experiment by Radio wave Transmission)の起動に成功し、運用を開始した。

- 3月11日 - ロゼッタが目標としていた、小惑星(2867)シュテインスと小惑星(21)ルテティアには、フライバイが可能な見込みだと、ロゼッタの科学探査チームが発表した。会見では「彗星と小惑星は、太陽系の地球を始めとする惑星の材料であり、その中の3つの天体にロゼッタは向かう。」といった旨の発言が有った[4]。

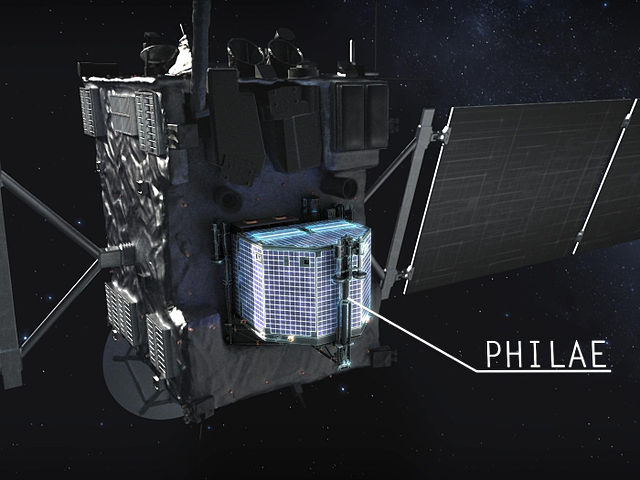

- 3月12日から3月17日 - チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星へ着陸させる予定のフィラエを起動し、待機状態にした。なお、迅速な彗星への投下を行うために、1点だけ設定変更を行った。

- 3月19日 - ロゼッタの搭載機器の1つである、RPC(Rosetta Plasma Consortium)の起動に成功した。ただし、電力不足に陥らぬよう、RPCの電源は落とされた。ともあれ、この日までにロゼッタの肝に当たる機器であるフィラエとRPCの動作確認は行えた。

- 3月26日 - ロゼッタの搭載機器の中の3つ、すなわち、ROSINA(Rosetta Orbiter Spectrometer for Ion and Neutral Analysis)と、ALICEの愛称で呼ばれる紫外線分光器(ultraviolet Imaging Spectrometer)と、VIRTIS(Visible and Infrared Thermal Imaging Spectrometer)を起動した。なお、これら3機器は、2日間をかけて起動していった。加えて、ロゼッタに搭載されている高速通信用のハイゲインアンテナから校正用信号を発振し、リアクションホイールを用いた姿勢制御方式ではなく、緊急時に行い得るスピン安定方式の姿勢制御を行う事態に陥った際に備える試験を行った。このロゼッタからの信号は、地球のNew Norcia Stationに設置してあるアンテナで受信した。

- 3月30日 - 5日間かけて実施していた、ロゼッタの搭載機器の1つであるRSI(Radio Science Investigation)の起動が完了した。

- 4月3日 - ロゼッタの搭載機器の1つであるMIRO(Microwave Spectrometer for the Rosetta Orbiter)の健全性を確認した後で、緊急時に行い得るスピン安定方式の姿勢制御を行う事態に陥った際に備える試験も行った。加えて、MIROの試験を兼ねて、金星の観測も実施した。

- 4月4日 - 前日までの緊急時に備えるための試験を終了し、太陽光がロゼッタのX軸方向に当たるように姿勢制御を行った。これ以降2004年の年内は、ロゼッタの姿勢を地球からの通信を受け易い状態を保つ予定を立てた。なお、この日は、ロゼッタの搭載機器の1つであるGIADA(Grain Impact Analyser and Dust Accumulator)の起動も行った。

- 4月5日 - 前日から実施していた、ロゼッタの搭載機器の1つであるMIDAS(Micro-Imaging Dust Analysis System)の軌道を行った。この場所で、ロゼッタに搭載している科学観測用機器・航行用機器を全て、一時的に起動する試験を1回行い、それも成功した。なお、この日までに、ロゼッタに搭載されている主要な機器は、全て起動が可能であった事が確認された。

ロゼッタ起動後

- 4月9日 - 地球のNew Norcia Stationに設置してあるアンテナを、ロゼッタのために使用可能な時間が、1日当たり11時間から7時間に制限された。これは火星探査機のマーズエクスプレスのミッション遂行を優先させたためである。

- 4月10日から4月15日 - 5日間かけて実施していた、ロゼッタとは独立して動作可能な、フィラエの健全性の確認も全て成功した。

- 4月15日 - ロゼッタの機器のARICEを再起動し、高電圧モードでの動作確認を実施した。また、この時点でのロゼッタの軌道は、太陽に接近する軌道であったため、ロゼッタに搭載してあるヒーターの設定について検討が行われた。

- 4月17日 - ALICEの紫外線の検出器を開口させるための火工品が、点火しなかったと、ロゼッタの管制官が発表した。平行して、原因の調査を行った。

- 4月21日 - 結局、本来の火工品の使用は諦め、バックアップの火工品を用いて、ALICEの紫外線の検出器を開口させた。

- 4月25日 - ロゼッタが地球に向けた姿勢を取り続けていた所、太陽からの熱の流入のせいで、ロゼッタのスラスターが異常高温に曝されている事が確認され、このままではスラスターが高温により破損しかねない事が判明した。このため、姿勢を変更し、地球と月を1枚の写真に収めるための撮影を断念した。しかしながら、ロゼッタのミッション全体から見れば軽微な事であって、ロゼッタの本来の大目的である、彗星や小惑星の探査は実施可能であると発表された。

- 4月30日から5月1日 - ロゼッタを使用した、初めての科学調査を実施した。それは、この時に太陽に接近していた彗星のC/2002 T7 (LINEAR)の撮影であった。

- 5月6日 - ロゼッタの軌道修正のための準備として、ロゼッタに装備されていた12箇所の火工品を点火した。これは問題無く実施できた。

- 5月10日 - 約3時間半にわたってロゼッタのスラスターを噴射し、これにより、152.8 (m/秒)の速度変化を発生させた。こうしてロゼッタにとって重要な軌道修正は、概ね成功した。

- 5月16日 - 5月10日の軌道修正の補正のための噴射を、17分間実施した。これにより、ロゼッタは正確に目標としていた軌道に乗った。

- 5月28日 - ESAは4月30日にロゼッタに搭載された光学観測カメラである、OSIRIS(Optical, Spectroscopic, and Infrared Remote Imaging System)で撮影した、C/2002 T7 (LINEAR)の高解像度の写真を公開した。これは彗星から約9.5 × 107 km離れた地点から撮影された写真である。

- 6月7日 - ロゼッタが惑星間航行を行うために必要な準備は全て終了し、ロゼッタは「Cruise Mode」へ移行。

Cruise Mode

- 7月25日 - 惑星間航行中の初期段階で、地球と月を同時に撮影するためのカメラの操作期間の1週間延長が発表された。

2005年

- 2005年3月4日 - 地球の表面に1.9547 × 103まで接近し、1回目のスイングバイに成功した[5]。この際に、地球と月の磁場を利用して、ロゼッタに搭載していた機器の試験と、その感度の補正を行った。

- 3月24日 - ロゼッタは「Cruise Mode」へ戻された。

- 4月11日 - ロゼッタのジャイロスコープもリアクションホイールも作動させない、超省エネルギーモードの試験を実施した。作動させていた機器は、star trackerと姿勢制御のためのスラスターのみであり、言わば、太陽の近くで行った「冬眠」のような状態である。

- 4月15日 - 本格的にロゼッタを「冬眠」の状態にした。

- 7月4日 - 宇宙探査機のDeep ImpactがTempel 1 彗星に出会った所を、ロゼッタを使って観察した[6]。ただし、これをESAが公表したのは7月18日だった[7]。

- 8月8日 - ロゼッタの軌道に誤差が生じたため、予定に無かった軌道修正を行った。これによって合計20 gの燃料を消費し、2.5 (mm/秒)の速度変化を発生させた[8]。

- 9月8日から9月8日 - ロゼッタが太陽のフレアに遭遇した。これによって、ロゼッタのstar trackerに異常が出だ[9]。

2006年

- 2006年3月12日 - 今後フライバイによる探査を実施する予定である小惑星(2867)シュテインスに対して、ロゼッタの光学カメラであるOSIRISで、約1.59 × 108 kmの地点から観測を行った。なお、その観測データは、ロゼッタが地球に対して太陽との合に入る前の3日間をかけて取得した[10]。この観測データによって得られたシュテインスの光度曲線により、シュテインスの自転周期は、事前に地球からの観測で予測されていたように、6時間以上であろうと推定された[11]。また、この光度曲線により、シュテインスは衛生を伴っていないであろう事と、シュテインスが歪な形状をしているであろう事が推定された[11]。

- 2006年7月6日 - ロゼッタは本田・Mrkos・Pajdusakova彗星に0.06 AUまで接近し、この彗星から飛散していた粒子などの科学観測を実施した[12]。

2007年

- 2007年2月25日 - ロゼッタは火星表面まで250 kmの距離へ接近し、火星スイングバイを実施した[13][14]。

- 11月7日 - 地球へ接近中のロゼッタが、カタリナ・スカイサーベイによって地球へ接近中の20 m級サイズの小惑星と誤認され、2007 VN84の仮符号が与えられた[15]。さらに、この2007 VN84は地球へ衝突する危険性が有ると発表された[16]。

- 11月9日 - 2007 VN84の軌道が、ロゼッタの軌道と一致したと発表された。すなわち、2007 VN84の正体がロゼッタだったと判明した[17][18]。

- 11月13日 - ロゼッタは地球表面まで5.295 × 103 kmまで接近し、2回目の地球スイングバイを実施した[13][19]。なお、この際の地球との相対速度は12.5 (km/秒)であった[20]。

2008年

2009年

2010年

- 3月16日 - ロゼッタはP/2010 A2が、まるで彗星のように放出したと考えられていた塵を調査した。なお、ハッブル宇宙望遠鏡でも同時にP/2010 A2を観測した。この結果、P/2010 A2は彗星ではなく、小惑星だったと確認された。P/2010 A2の公転軌道上に見られる塵は、小惑星同士の衝突によって放出された物だと考えられた[27]。

- 7月10日 - ロゼッタは小惑星(21)ルテティアに接近し、フライバイによる科学調査を実施した[28][29]。なお、この際のルテティアとの相対速度は15 (km/秒)で、最接近時は約3.2×103の距離であった[28]。これによって撮影できた写真は、ルテティアの北半球側の半分程度であり、その解像度は1ピクセル当たり60 mだった[29]。

2011年

- 2011年6月8日 - ロゼッタは姿勢制御方式をスピン安定方式に変更し、さらに、最低限必要なコンピューターとヒーターを除いて電源を落とした。いわゆる太陽から遠ざかったための「冬眠」へ移行した[30]。

2014年

- 2014年1月20日 - ESAの管制センターと、NASAのGoldstoneの地上設備を利用して、ロゼッタと交信を続け、正式の手順を踏んでロゼッタを「冬眠」の状態から通常の状態に戻した[31]。なお、これ以降、ESAは約1ヵ月を費やして、ロゼッタの通信速度を向上させるためのsoftwareの更新を実施していった。

- 5月7日 - チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星とランデブーするための第1回目の軌道修正を行った。これは1時間33分13秒間にわたって実施した噴射であった[32]。この噴射によって、20 (m/秒)の速度変化を発生させ、チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星から約1.9 × 106 kmの位置を通過する軌道へ入った[33]。

- 5月21日 - チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星とランデブーするための第2回目の軌道修正を行った[34]。これは7時間16分にわたった、ロゼッタ運用中における最長の連続噴射であった[32]。この噴射によって、約218 kgの燃料を消費し、291 (m/秒)の速度変化を発生させた[35]。これにより、チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星から約1 × 106の位置を通過する軌道へ入った[33]。

- 6月4日 - チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星とランデブーするための第3回目の軌道修正を行った。これは6時間39分にわたって噴射を行い、269.5 (m/秒)の速度変化を発生させた[36]。これに伴う燃料消費量は、約190 kgであった。これでチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星から約4.25 × 105の位置を通過する軌道へ入った[33]。

- 6月18日 - チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星とランデブーするための第4回目の軌道修正を行い、彗星から1.95 × 105の位置を通過する軌道へと投入する予定だった[33]。実際は、2時間20分にわたって噴射を行い、88.7 (m/秒)の速度変化が起こり、当初の予定から約5パーセントの誤差が生じた[37]。

- 7月2日 - チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星とランデブーするための第5回目の軌道修正を行い、これによって、59 (m/秒)の速度変化を発生させ、彗星から5.2 × 104kmの位置を通過する軌道へ入った[33]。

- 7月9日 - チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星とランデブーするための第6回目の軌道修正を行い、これによって、25 (m/秒)の速度変化を発生させ、彗星から2.2 × 104kmの位置を通過する軌道へ入った[33]。

- 7月16日 - チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星とランデブーするための第7回目の軌道修正を行い、これによって、11 (m/秒)の速度変化を発生させ、彗星から9.6 × 103kmの位置を通過する軌道へ入った[33]。

- 7月23日 - チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星とランデブーするための第8回目の軌道修正を行い、これによって、4.5 (m/秒)の速度変化を発生させ、彗星から4.1 × 103kmの位置を通過する軌道へ入った[33]。

- 8月3日 - チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星とランデブーするための第9回目の軌道修正を行い、これによって、3.2 (m/秒)の速度変化を発生させ、彗星から1 × 103kmの位置を通過する軌道へ入った[38]。

- 8月6日 - チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星とランデブーするために予定されていた最後の軌道修正である、第10回目の軌道修正を行った[注釈 4]。これによって、1 (m/秒)の速度変化を発生させた。この結果、彗星とのランデブーに成功し、彗星と一緒に太陽を公転する軌道へロゼッタは投入された[39]。

Remove ads

チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星に到達後

2014年

- 9月4日 - ロゼッタの紫外線分光器であるALICEを使用して、チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星の調査を実施した。その結果、この彗星の表面は暗かったので、太陽に接近した際に出現する彗星のコマを作る水の氷が、この彗星の表面には、ほとんど存在しないと判明した[40][注釈 5]。

- 9月10日 - ロゼッタは彗星の上空約29 kmから、彗星の表面地形の詳細調査を開始した[41]。

- 10月14日 - フィラエ着陸地点の最終決定を行った[42]。

- 11月12日 - ロゼッタに搭載してきたフィラエを、彗星の表面に向けて投下し、着地に成功した[43][44]。なお、フィラエが彗星の表面に着陸したのは、この日の16時08分(UCT)であった[45][46]。

- 11月15日 - 彗星表面に着地したフィラエが、充分な太陽光を受けられずに、電力不足に陥った。ただし、この時点でのチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星は、太陽に接近中であり、それに伴ってフィラエの電池への再充電が可能だと考えられた[47]。

- 12月10日 - ロゼッタの搭載機器の1つで、イオン粒子と非電荷粒子の分析器であるROSINAを使用した調査により、チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星に含有される氷に含まれる重水の割合は、地球上の水に含まれる重水の割合よりも約3倍も多いと判明した。この彗星に含まれる水は、現在の地球上の水とは似ておらず、地球上の水とはハッキリと区別可能であった[48]。

2015年

- 2015年4月14日 - チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星は固有磁場を有さないと判明した[49]。

- 6月13日 - チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星が太陽に接近した結果、電力不足に陥っていたフィラエが、再び活動を開始した[50][51][52]。

- 6月23日 - 当初予定していた期間より、ロゼッタの運用延長を発表した[53]。

- 7月2日 - チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星の表面にあった窪地が崩壊して、これが彗星から宇宙空間への塵の放出に関係が有った事が確認された旨を、この日に発表した[54][55]。

- 7月12日 - ロゼッタの光学カメラであるOSIRISを使用して、冥王星を撮影した[56]。

- 7月17日 - ロゼッタとフィラエの運用チームが、Sir Arthur Clarke Awardを受賞した[57]。

- 7月29日 - これまでの科学調査に基づき、太陽風とチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星の相互作用について、公表した[58]。なお、この日に彗星から宇宙空間へ、微粒子が大量に放出された事も観測したものの、この事実については8月11日に公表した[59]。

- 8月3日 - ロゼッタの観測機器であるCOSIMA(Cometary Secondary Ion Mass Spectrometer)と、光学カメラのOSIRISと、荷電粒子と非荷電粒子を分析するROSINAと、磁場を観測する機器であるRPC-MAGによって得られた科学観測のデータを公表した[60]

- 8月13日 - ロゼッタを伴った状態で、チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星が太陽に最接近した[61]。

- 9月11日 - ESAはフィラエが2015年6月に再起動してからの観測データを公表した[62]。

- 9月14日 - 人工衛星のガイアを使用して、チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星を撮影した[63]。

- 9月23日 - ESAはチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星において、水が相変化の起こり方について発表した[64]。

- 9月25日 - チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星でアルゴンが検出された旨が発表された[65][注釈 6]。

- 9月28日 - どのようにしてチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星が、現在の形状になったのかについて発表した[66]。

- 9月下旬から10月初旬 - 公転軌道上において未だ太陽に近い位置のチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星から、一時的に約1.5 × 103の距離をロゼッタは取った。これは、この彗星のコマを少し遠くから観察を行うためであった[67]。

- 10月1日 - この彗星の南極側を2015年8月から10月にかけて調査した結果を公表した[68]。

- 10月28日 - この彗星で酸素分子が検出されたと発表した[69][注釈 7]。

- 11月12日 - フィラエの搭載機器で彗星の表面を叩いて発生させた振動を、観測した結果を公表した[70]。

2016年

- 2016年1月13日 - チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星の表面を、2014年9月4日の紫外線分光器によって観測した結果、ほとんど表面に水の氷は検出されなかった。しかし、彗星の内部から水の氷が、新たに露出してきた事を確認した[71]。

- 7月27日 - 彗星の表面に着地させたフィラエの電力事情が再び悪化し、フィラエの電源を落として運用を終了した[72]。

- 9月2日 - 彗星の表面に着地させたフィラエの上に、何かが乗りかかっていた姿を、ロゼッタが撮影した[73]。

- 9月30日 - ロゼッタの最後のミッションとして、チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星の表面の「Deir el-Medina」と命名された約130 mの幅の穴の中へ着陸させようと試みた[74]。この穴の壁には、約90 cm程度の大きさで、この彗星を構成していると考えられる「goose bumps(ガチョウの凹凸)」と呼ばれるブロックが見られた[75][76][77][78][79][80]。これを以って、ロゼッタは運用を終了した。なお、最後にロゼッタとの通信を行えたのは、10時39分28秒(UTC)であった。

Remove ads

脚注

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads