トップQs

タイムライン

チャット

視点

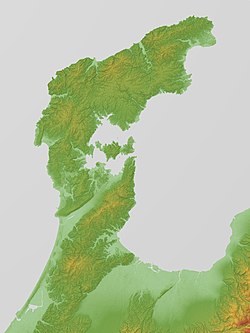

七尾湾

日本の石川県の能登半島にある湾 ウィキペディアから

Remove ads

七尾湾(ななおわん)は、石川県の能登半島に位置する湾であり、広義の意味での富山湾の支湾の一つを形成している。

地理

→「能登島」も参照

狭義には鳳珠郡穴水町恵比須崎と七尾市能登島町勝尾崎を結ぶ線から、七尾市能登島勝尾崎と七尾市観音崎を結ぶ線に囲まれた海域であり、日本海に通じる[1]。湾の総面積は183㎢に達し、日本列島の日本海側の沿岸における最大級の内湾となっている。水深は概して浅く、最大深部でも湾口部で46メートル、湾内で58メートルである[1][2]。

湾内は能登島を軸に北湾・西湾・南湾に分かれており、南湾には七尾港、西湾には和倉温泉がある。

七尾北湾

西端が七尾市の中島町長浦と能登島通町を結ぶ線、東端が大口瀬戸[注釈 1]に囲まれた海域を指す。一般的にツインブリッジのとの北側が北湾、南側が西湾である。

湾内には穴水港があるほか、七尾市に属する島々(大島・水越島・重蛇島)がある。

穴水町部分を「穴水湾」(あなみずわん)と呼ぶ場合がある[3]。穴水湾の沿岸部にはリアス式海岸が目立つ[2]

定置網によるブリ、タラの漁が行われている[4]。また、「ボラ待ちやぐら」と呼ばれる日本最古の漁用のヤグラが残されている[1]。

七尾西湾

七尾市西部に位置し、七尾北湾の西端から能登島大橋の架橋部分西側に囲まれた海域。

湾内には種ヶ島がある。

七尾南湾

七尾市の能登島大橋の架橋部分東側から小口瀬戸[注釈 2]に囲まれた海域を指す。

湾内には七尾港、和倉港、石崎漁港があるほか、雄島、カラス島、観音島、コシキ島、寺島、雌島、嫁島がある。

Remove ads

自然環境

→「能登半島国定公園」も参照

上記の通り、養殖業もふくめて漁業が盛んであり、多様な魚介類や海藻類の生息地になっている。

現代の日本列島の日本海側の沿岸におけるアマモやホンダワラの重要な生息地であり[5]、それらの藻場に恩恵を受ける希少生物も多いことから環境省が指定する「日本の重要湿地500」にも選ばれている[6]。地形に潮流が影響されるためか、ホンダワラ類の藻場(ガラモ場)は北湾と南湾に、アマモの藻場は西湾に目立つ[1]。

富山湾をふくむ能登半島は古代から捕鯨活動が行われていた[7]ほどにクジラやイルカが生息していたとされており、能登島でも縄文時代にイルカ猟が行われていたことが判明している[8]。2001年ごろから、この緯度と気候においては珍しくミナミハンドウイルカが定着しており[注釈 3]、イルカウォッチング等の観光に活かされており、能登島はイルカの生息もあって国土交通省による「島の宝100景」に選定されている[8]。なお、2023年前後に若狭湾の一帯に出現した「噛み付きイルカ」こと「すずちゃん」も、本来は珠洲市の沿岸に定着していた個体だった(水晶浜海水浴場#野生イルカの出没問題を参照)。

また、ニホンアシカも分布していたとみられ、著名な真脇遺跡もふくめ、やはり沿岸地域の遺跡から本種に該当すると思わしい鰭脚類の骨も出土している[9][10]。

2011年には、一帯における里山および里海における自然と経済活動の関係性が「能登の里山里海」として世界農業遺産に登録された[11]。

閉鎖性海域であるために潮流が制限される傾向にあり、人間活動による環境への負荷も加わって貧酸素水塊が発生しやすく、たとえば伊勢湾や大村湾などと同様に該当水域における環境問題の一つになっている。アマモの藻場の減少もこれに拍車をかけているとされる[2]。

Remove ads

沿岸自治体・設置港

関連画像

架橋

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads