トップQs

タイムライン

チャット

視点

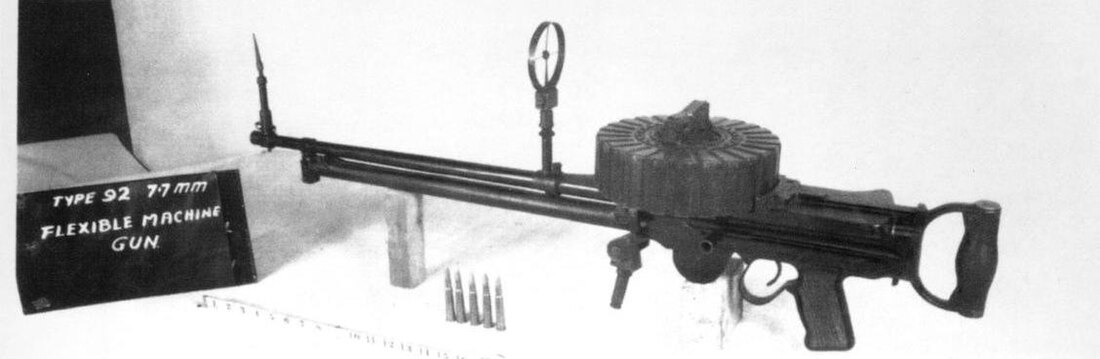

九二式七粍七旋回機銃

ウィキペディアから

Remove ads

九二式七粍七旋回機銃(きゅうにしきななみりななせんかいきじゅう)は、大日本帝国海軍が開発、配備した航空用機関銃。主な採用としては九七式艦上攻撃機や九九式艦上爆撃機など、多くの海軍機の銃座に装備された。

概要

大正時代、英仏からの軍用機輸入に伴って連合国側の標準的航空機銃であったルイス機銃がヴィッカース機銃と同時に導入され、1921年(大正10年)に留式七粍七旋回機銃として制式採用が決定した。同年、見取りによる試作も開始された。

1933年(昭和8年)5月[注釈 1]、試製が完了し九二式七粍七旋回機銃として採用された。軍艦の対空機銃としてはもちろん、航空機の旋回機銃や陸戦隊用などとして第二次世界大戦でも広く使用した。日本陸軍の九二式重機関銃と名称が類似するが、まったく異なる銃である。

生産は少なくとも1944年(昭和19年)まで横須賀及び豊川海軍工廠で生産が続き、終戦まで使用された。搭乗員が手袋を付けた状態で使用しやすいようにトリガーガードが大型化されたものもあった。

使用弾薬はイギリス軍と同じ.303ブリティッシュ(7.7mmx56R)弾であり、日本陸軍の7.7mm弾との互換性は無かった。

後継の旋回機銃として、ドイツのMG 15 機関銃をライセンス生産した一式七粍九旋回機銃がある。

各型式

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads