トップQs

タイムライン

チャット

視点

健男霜凝日子神社

大分県竹田市にある神社 ウィキペディアから

Remove ads

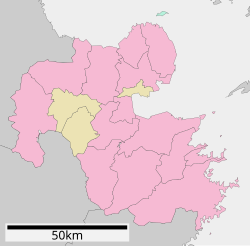

健男霜凝日子神社(たけおしもごおりひこじんじゃ)は、大分県竹田市に鎮座する神社である。

概要

祖母山信仰にかかわる祭祀を起源とし、祖母山山頂にある上宮、竹田市神原にある下宮、神幸所、穴森神社からなる神社である[1]。嫗岳大明神、鵜羽明神、祖母山大明神とも呼ばれる。

沿革

大化の改新中の651年(白雉2年)に、下宮の社殿が建立されたと伝えられる[1]。

『続日本後紀』によれば承和10年(843年)に従五位下、『三代実録』によれば元慶7年(883年)に正五位下の神階を受けている。延長5年(927年)の『延喜式神名帳』には豊後国の5社の式内社のひとつとして「健男霜凝日子神社」が挙げられており、当社の下宮又は穴森神社が比定される[1]。

社宝

各社概要

上宮

祖母山の山頂に位置する祠である。現在はこの場所では祭祀は行われていない[1]。なお、祖母山山頂には宮崎県側の山麓にある祖母嶽神社の上宮もある。

下宮

- 所在地 - 大分県竹田市大字神原1822番地

白雉2年(650年)に社殿が建立されたと伝えられる。健男神社、健男社とも呼ばれる。穴森神社とともに、『延喜式神名帳』記載の「健男霜凝日子神社」の論社とされる。

神幸所

- 所在地 - 大分県竹田市大字神原1772番地

かつては遥拝所であった。昭和9年(1934年)に国幣小社への昇格を目指して社殿が建立されたが、昇格を果たすことはできず、第二次世界大戦後は神幸所として祭事の中心になっている[3]。

穴森神社

- 所在地 - 大分県竹田市大字神原1432番

- 祭神 - 嫗嶽大明神

神社の背後に嫗岳大明神の化身の大蛇が棲んでいたとされる岩窟があり、御神体とされている。この大蛇にまつわる緒方惟栄の出生伝説は『平家物語』巻第八 緒環の章でも語られている[4]。岩窟内の小石を持ち帰ると子宝に恵まれるという伝承があり、恋愛成就・子宝祈願の参拝者が多い[5]。かつては池の明神、窟大明神(いわやだいみょうじん)とも呼ばれた[6]。下宮とともに、『延喜式神名帳』記載の「健男霜凝日子神社」の論社とされる。

Remove ads

脚注

関連項目

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads