トップQs

タイムライン

チャット

視点

元永本古今和歌集

台東区にある国宝(美術品) ウィキペディアから

Remove ads

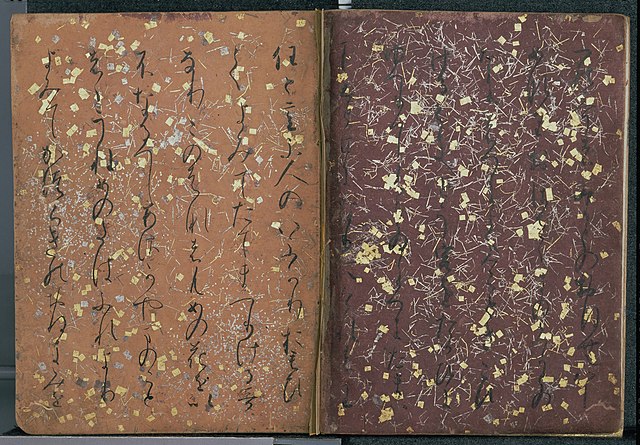

元永本古今和歌集(げんえいぼんこきんわかしゅう)は、平安時代末期(12世紀)に書写された『古今和歌集』の古写本。仮名序および全20巻を完存する『古今和歌集』の写本としては、最古の遺品。綴葉装(列帖装)冊子本、上下二帖。平安時代後期、元永3年(1120年)頃に書写され、仮名書道の絶頂期における代表的古筆の一つ。伝称筆者は源俊頼だが、書風から藤原定実を筆者とするのがほぼ[1][2]定説である。国宝。東京国立博物館蔵。

概要

由来

「元永本」の名称の由来は、上巻末尾に本文と同筆で「元永三年七月二十四日」の奥書があることによる。伝来は、江戸時代初期に尾張徳川家から加賀前田家に渡り蔵されていたが、中期には同家の家臣の手に渡ったらしい[注釈 1]。明治に入ると三井家11家のうち室町家の所収に帰した[注釈 2]。室町家当主・三井高大(たかひろ)が昭和44年(1969年)に死去した後、同人の遺志に基づき、その翌年に東京国立博物館に寄贈された[5]。

料紙

料紙は5枚を一重ねとして、2つ折りにし、糸で綴じる。1面の寸法は21.1×15.5センチメートル。赤、緑、黄、茶、紫などの色変わりの染紙を料紙とし、表面は唐草、菱、七宝など15種類の型文様[6]を雲母刷りにした唐紙で、裏面は金銀の切箔、野毛、砂子を散らす[7][8]。

現状の元永本の本紙は、上巻191枚382頁分、下巻196枚392頁分だが、伝来過程で巻頭巻末部分は破損欠失したと見られ、本来は上下巻とも200枚の帖だったと推定される[9]。しかし、平安時代当時の原装形態をほぼ完全に留めており、完本ゆえに全体像が明らかになる点で貴重である。巧妙な筆致と、華麗な料紙装飾とが表裏一体となってとけ合った、国文学・書道史における貴重な優品と言える[10]。

書写日

平安時代の仮名書き史料には、年号・筆者名が記されていることが少ないので、その書写年代を推定するにも不便が多い。ところが、元永本古今集の上巻末尾には本文と同筆で「元永三年七月二十四日」とある。

書写年代推定の基準となる

これにより、この書風と同一人の手によると判じることができるものは、書写時日もそのころであろうと考えられる。「西本願寺本三十六人家集」がそれにあたる[11]。

Remove ads

注釈

脚注

参考文献

関連文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads