トップQs

タイムライン

チャット

視点

北大西洋条約

北大西洋地域における集団防衛条約 ウィキペディアから

Remove ads

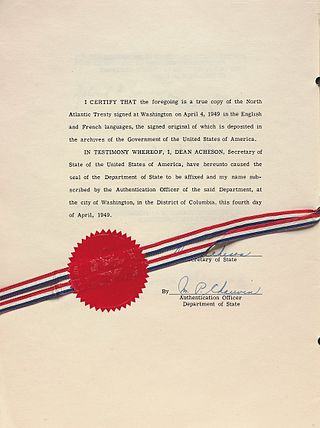

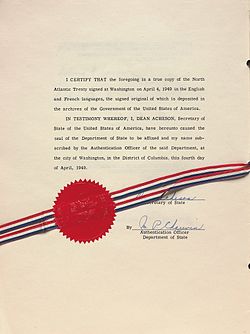

北大西洋条約(きたたいせいようじょうやく、North Atlantic Treaty)は、北大西洋地域における集団防衛・集団安全保障に関する軍事同盟構築のための条約である。1949年4月4日にアメリカ合衆国のワシントンD.C.で署名された。署名地からワシントン条約と呼ばれることもある[注釈 1]。条約の根幹は、いずれの加盟国に対する攻撃も全加盟国に対する攻撃とみなし集団的自衛権を発動することによって集団防衛体制を構築し、加盟国外からの攻撃を抑止することにある。本条約に基づいて、軍事同盟「北大西洋条約機構」(NATO)が結成された。

Remove ads

概要

第二次世界大戦の終結後、1948年に東ドイツ・西ドイツを仮想敵国としたブリュッセル条約がベネルクス3国、イギリス、フランスの間で締結されていた。1949年4月、冷戦下で力を増したソビエト連邦の軍事的脅威に対抗するため、アメリカの外交官セオドア・カーター・アキレスを委員長とする委員会によって、この5か国にアメリカ合衆国、カナダ、ノルウェー、デンマーク、イタリア、ポルトガル、アイスランドを加えた12か国の間で本条約が締結された。

条約締結前の1948年3月22日から4月1日にかけて、ペンタゴンで秘密会談が行われた。アキレスは次のように述べている。

会談は約2週間続き、それが終わる頃には条約を締結することが暗黙に合意されていた。私は金庫の一番下の引き出しに条約の草案を入れていた。それは、ジャック(ジョン・デューイ・ヒッカーソン)以外には見せていなかった。私はそれを保管しておきたかったが、1950年に国防総省を去る時に、律義に金庫に入れたままにしたため、公文書館でそれを見ることはできない。それは、リオ条約と、まだ署名されていなかったが草案が提供されていたブリュッセル条約をわずかに参考にしている。最終的な北大西洋条約は、全体的な形式と多くの文言が私の最初の草案を保っていたが、いくつかの点で重要な相違があった[1]。

アキレスによれば、この条約の条文のもう一人の重要な執筆者はジョン・デューイ・ヒッカーソンだった。

この条約の性質、内容、形式に関して、ジャックは誰よりも責任を負っていた。これはヒッカーソン一人の条約だった[1]。

北大西洋条約は、第二次世界大戦末期に過剰拡張を避け、その結果としてヨーロッパに多国間主義をもたらしたアメリカの願望によって生まれたものであり[2]、長く慎重なプロセスの末にアメリカが西ヨーロッパの列強と結んだ集団防衛体制である[3]。

1955年に西ドイツがNATOに加盟した。東側諸国はこれに脅威を感じ、ワルシャワ条約を締結しワルシャワ条約機構を結成した。フランスは1966年から2009年まで軍事部門から脱退していた。

この条約は、ソ連による西ヨーロッパへの武力攻撃を想定して締結されたが、相互自衛権条項が冷戦下において発動されることはなく、それが初めて発動されたのは2001年10月、アメリカ同時多発テロ事件に対するイーグルアシスト作戦においてだった。条約の締結当初は共産主義陣営(東側)に対するものであったが、ソビエト連邦の崩壊後に東欧諸国も加盟し、幅広い集団防衛条約となっている。

Remove ads

加盟国

要約

視点

原加盟国

北大西洋条約の原加盟国は以下の12か国である。これらの国の全権代表が、1949年4月4日にワシントンD.C.にて条約に署名した[4][5]。

ベルギー - 首相兼外務大臣ポール=アンリ・スパーク、駐米大使ロベール・シルヴェルクリュイ

ベルギー - 首相兼外務大臣ポール=アンリ・スパーク、駐米大使ロベール・シルヴェルクリュイ カナダ - 外務大臣レスター・B・ピアソン、駐米大使H・H・ロング

カナダ - 外務大臣レスター・B・ピアソン、駐米大使H・H・ロング デンマーク - 外務大臣グスタフ・ラスムセン、駐米大使ヘンリク・カウフマン

デンマーク - 外務大臣グスタフ・ラスムセン、駐米大使ヘンリク・カウフマン フランス - 外務大臣ロベール・シューマン、駐米大使アンリ・ボネ

フランス - 外務大臣ロベール・シューマン、駐米大使アンリ・ボネ アイスランド - 外務大臣ビャルニ・ベネディクトソン、駐米大使Thor Thors

アイスランド - 外務大臣ビャルニ・ベネディクトソン、駐米大使Thor Thors イタリア - 外務大臣カルロ・スフォルツァ、駐米大使アルベルト・タチアーニ

イタリア - 外務大臣カルロ・スフォルツァ、駐米大使アルベルト・タチアーニ ルクセンブルク - 外務大臣ジョゼフ・ベッシュ、駐米大使Hugues Le Gallais

ルクセンブルク - 外務大臣ジョゼフ・ベッシュ、駐米大使Hugues Le Gallais オランダ - 外務大臣ディルク・スティッカー、駐米大使エルコ・ファン・クレフェンス

オランダ - 外務大臣ディルク・スティッカー、駐米大使エルコ・ファン・クレフェンス ノルウェー - 外務大臣ハルワルド・ラング、駐米大使Wilhelm von Munthe af Morgenstierne

ノルウェー - 外務大臣ハルワルド・ラング、駐米大使Wilhelm von Munthe af Morgenstierne ポルトガル - 外務大臣ジョゼ・カイエロ・ダ・マッタ、駐米大使ペドロ・テオトニオ・ペレイラ

ポルトガル - 外務大臣ジョゼ・カイエロ・ダ・マッタ、駐米大使ペドロ・テオトニオ・ペレイラ イギリス - 外務大臣アーネスト・ベヴィン、駐米大使オリヴァー・フランクス

イギリス - 外務大臣アーネスト・ベヴィン、駐米大使オリヴァー・フランクス アメリカ - 国務長官ディーン・アチソン

アメリカ - 国務長官ディーン・アチソン

ソ連崩壊前に加盟した国

以下の4か国は、条約発効後、ソビエト連邦崩壊前に加盟した。

ソ連崩壊後に加盟した国

以下の16か国は、ソビエト連邦崩壊後に加盟した。

脱退した国

脱退した国は存在しないが、以下の3か国は、加盟国から独立した後に本条約に加盟しなかったものである。

Remove ads

条文

要約

視点

第1条

第1条では、締約国に対し、国際平和、国際安全保障および正義を損なわないような平和的な手段にて関与し得るあらゆる国際紛争を解決すること、および、国際関係において国際連合の目的に合わないあらゆる手段による武力の行使を行わないことを求めている[6]。

締約国は、国際連合憲章に基づき、平和と安全保障の維持を通じて北大西洋地域の安定とウェルビーイングを促進することを目指す[6]。

第2条

第2条は、「締約国は、各国の自由な制度を強化し、その制度の基礎となる原則をより良く理解し、安定とウェルビーイングを促進することによって平和的・友好的な国際関係のさらなる発展に寄与すること。締約国は、国際的な経済政策における対立をなくすように努め、締約国間の経済的協力を推奨する」というものである[7]。この条項は、カナダの全権大使レスター・B・ピアソンの働きかけにより盛り込まれたことから「カナダ条項」(Canadian Clause)とも呼ばれる[8]。ピアソンは、貿易協議会、文化プログラム、技術共有、情報プログラムなどを提案したが、盛り込まれたのは後者の2つだけだった[9][10]。それにもかかわらず、締約国間の経済摩擦の際にこの条項が取り上げられることがある[11]。

第3条

第3条は、「この条約の目的を効果的に達成するために、締約国は、個別的および共同的に、持続的かつ効果的な自助および共助によって、武力的攻撃に抵抗するための個別的および集団的能力を維持し、発展させることとする」というものである[6]。

2006年に緩やかなガイドラインとして制定された[12]GDPの2%を拠出することを目標とするルールは、この条文を根拠とするものであると解釈されている[13]。

また、この条文は、締約国のレジリエンス(大規模な災害やインフラ障害、または武力攻撃に抵抗し、回復する能力)を強化するという負託の中核概念としても使われてきた。これは、2016年ワルシャワNATO首脳会合で初めて容認され、2021年、COVID-19パンデミックに対抗するために再確認された[14][15]。NATOの文書では、これは以下の7つの分野を含むものと理解されている[16]。

- 危機における政府機能の継続

- エネルギー・電力のネットワークインフラのレジリエンス

- 出入国管理

- 食料と水の安全保障

- 医療の緊急事態

- 弾力性のある市民のコミュニケーション

- 効率的な交通網

第4条

第4条は、「締約国は、いずれかの締約国の領土保全、政治的独立、または安全が脅かされていると認めたときは、いつでも協議を行う」というものである。この条文は一般にNATOの作戦の出発点と考えられており、緊急事態を対象としている[17]。

この条文が発動されると、その問題は北大西洋理事会(NAC)で協議され、それによって正式に共同意思決定や共同作戦が行われる場合がある[18]。条約発効以来、この条文は7回発動されている[19]。

また、第4条を正式に発動しないが、発動の検討を表明するという例もある。実際にはこれは、問題を提起し、加盟国に抑止力を与えるという、第4条の本来の目的とみなされていた[46]。例えば、2021年11月、ポーランド外務省は、エストニア、リトアニア、ラトビアと共に、ベラルーシ移民危機を理由とした第4条の発動を検討したが、正式に要請はしなかった[47][48]。

第5条

第5条では、同盟体制の発動事由(casus foederis)を規定しており、この条約で最も重要な条項である。ヨーロッパまたは北アメリカにある1つまたは複数の加盟国に対する武力攻撃を、加盟国全てに対する武力攻撃とみなすことと規定している。このような武力攻撃を受けた場合、各加盟国は、国際連合憲章第51条により認められる個別的または集団的自衛権の行使として、武力の行使を含めた、北太平洋地域の安全を回復し維持するために必要な行動を取って、攻撃を受けた国を支援することとしている。

アメリカ同時多発テロ事件

→詳細は「アメリカ同時多発テロ事件」を参照

これまでに、第5条の発動が検討された事例は何度かあったが、実際に発動されたのは2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件のときのみである[49][50]。2001年10月4日、NATOはこの攻撃が本条約の適用対象となる攻撃であることを確認し、第5条の発動を決定した[51]。

アメリカ同時多発テロ事件に対して、NATOはイーグル・アシスト作戦、アクティブ・エンデバー作戦などの8つの公式行動を行った。アクティブ・エンデバー作戦は、地中海で行われた、テロリストや大量破壊兵器の移動を阻止し、船舶の安全を強化するための作戦で、2001年10月4日に開始された[52]。

発動が検討された事例

第6条

第6条では、第5条が適用される地域・対象を規定している。対象となるのは、北アメリカおよびヨーロッパにある加盟国の領域、北回帰線以北の北大西洋地域にある加盟国の管轄下にある島嶼およびフランス領アルジェリアのみである。また、これらの地域にある加盟国の軍隊、船舶、航空機への攻撃も対象となる。

アルジェリアの独立に伴い、1962年7月3日より旧フランス領アルジェリアでは本条約は適用外となった。

1965年8月、アメリカ国務省・国防総省およびNATO法務部は、ハワイ州はこの条項の対象とならないという見解を示した[63]。北アフリカ沿岸のスペインの都市であるセウタとメリリャは、モロッコによる領有主張があるにもかかわらず、この条項の対象外である。他の条項によってこれらの都市もNATOの保護下にあると主張する法律の専門家もいるが、この考え方が実際に検証されたことはない[64]。2020年、トルコ軍機がシリア軍により攻撃されたが、それがシリア領内であったため、第5条は発動されなかった[65]。

2003年4月16日、NATOはアフガニスタンにおける国際治安支援部隊(ISAF)の指揮を執ることに合意し、42か国の部隊が参加した。この決定は、ISAFを主導していたドイツとオランダの要請によるもので、19か国のNATO大使の全会一致により承認された。同年8月16日にNATOへ指揮権が委譲され、NATO史上初めて北太平洋域外での任務を担当した[66]。

第7条

第7条では、この条約による規定は、国連憲章に基づく各国の権利・義務や国連安全保障理事会の責務に影響をおよぼすものではないことが規定されている。

第8条

第8条では、この条約を批准する際に、既に他国と締結している条約・協定が全て、この条約と矛盾しないことを約束しなければならない旨を規定している。この条約と矛盾する条約・協定を締結した場合、またはNATO加盟国同士の軍事衝突が発生した場合はこの条項に違反したことになり、その加盟国はNATOによる保護から外れることになる。

そのような事態は発生していないが、以下のようなNATO加盟国間の武力紛争は何度か発生しており、この条項の規定が適用される恐れがあった。

第9条

→詳細は「北大西洋理事会」を参照

第9条では北大西洋理事会を設置することを規定している。北大西洋理事会はこの条約に直接基づいて権限の行使をすることが定められている唯一の機関である。その主な目的は、本条約の第3条・第5条の施行である。

第10条

→詳細は「北大西洋条約機構の拡大」を参照

第10条では、NATOに加盟するためのプロセスについて規定している。NATOに新たに加盟できるのはヨーロッパの国のみであり、現行の加盟国による満場一致の合意を要することとしている。

第11条

第11条は、この条約の最初の批准のプロセスについて規定している。この条約は、各国がそれぞれの憲法に定める手続きに基づいて批准することが求められ、発効には以下の国の批准が必要である。

- ベルギー

- カナダ

- フランス

- ルクセンブルク

- オランダ

- イギリス

- アメリカ合衆国

第12条

第12条では、この条約の改正の手続きについて規定している。この条約の改正は、その規定が依然として北大西洋地域に影響を及ぼし、かつ、国連憲章に違反しないことが条件である。実際には、この規定はどの地域がNATOの管轄下にあるかを明確にするためにのみ使われている。

第13条

→詳細は「北大西洋条約機構からの脱退」を参照

第13条では、NATOから脱退するためのプロセスについて規定している。脱退するには、アメリカ合衆国政府に脱退の1年前に通知するのみであり、他の加盟国の合意等は必要ない。通知を受けたアメリカ合衆国政府は、他の加盟国にその旨を通知する。

これまでに、脱退を検討した国はあったものの、加盟国からの独立の際に加盟しなかった例(アルジェリア、マルタ、キプロス)を除けば、NATOからの脱退は実現していない。

NATOからの完全な脱退ではなく、NATOの軍事指導機構からのみ脱退するという選択肢もある。フランスは1996年に脱退し、2009年に復帰した。ギリシャは1974年に脱退し、今なお復帰していない。

第14条

第14条では、英語とフランス語をNATOの公用語とすること、アメリカ合衆国政府はこの条約の写しを他の締約国に公布することが規定されている。

署名後の改正

この条約が署名された後、以下の3つの改正が加えられた[69]。

- 第5条が適用される地域の定義は、1951年10月22日に署名されたギリシャとトルコの加盟に関する北大西洋条約議定書第2条によって改正された。

- 第6条について、1963年1月16日、北大西洋理事会は、1962年7月3日より旧フランス領アルジェリアでは本条約は適用されないことを定めた。

- 第11条について、この条約は、全ての調印国の批准書が寄託された後の1949年8月24日に発効した。

Remove ads

脚注

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads