トップQs

タイムライン

チャット

視点

北極圏メタンガス放散

ウィキペディアから

Remove ads

北極圏メタンガス放散(ほっきょくけんメタンガスほうさん、Arctic methane emissions)は、北極の永久凍土地域の海洋および土壌からのメタンガスの放出をいう。北極地域には埋蔵天然ガスや海底のメタンクラスレート(メタンハイドレート)として、大量のメタンが蓄積されている。[2] メタン放散は長期にわたる自然現象だが永久凍土が地球温暖化により解凍すると、凍結していた大量のバイオマスのメタン発酵分解ならびにメタンクラスレートから大量のメタンが放出されることにより[3][4][5][6]、その量が増加する。[7] メタンは強力な温室効果ガスであるため一層温暖化を加速し正のフィードバックサイクルが生じ、大気中メタン濃度を一気に増加させる[8][9][10][11][12][13][14]。これにより地球温暖化が暴走、2024年の一連の研究によると、いったんパリ協定目標1.5℃を越えたら実質上不可逆的に進行し、あらゆる自然環境や生物が永久に失われ(例えば[15])、たとえその後に気温を下げることができたとしても、地球はもはや元の状態には戻らない[16][17][18]。このことから、永久凍土の解凍は地球温暖化の「時限爆弾」と言われている。[19][20][21][22]

→「メタンガス放散」も参照

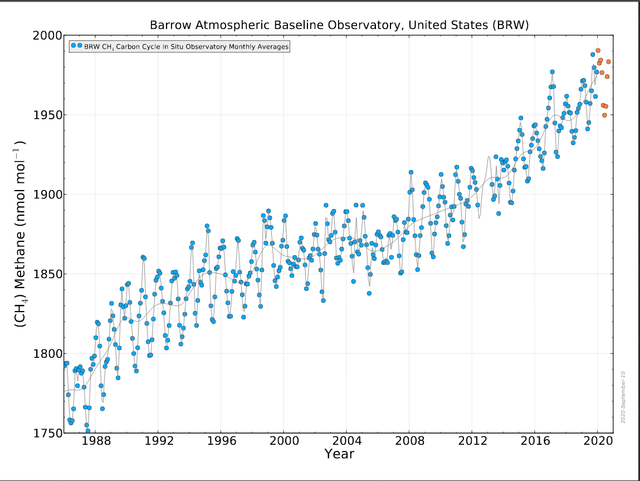

米国海洋大気庁の年次記録によると、2018年頃から大気中メタン濃度の増加が一貫して加速しており、2020年の増加は15.06 ppbで、1991年の14.05 ppbという以前の記録を上回った。2021年には18.34 ppbというさらに大きな増加が記録された。[24] 北極とこの最近の加速とを関連付ける証拠は今のところないが[25] 、これらの傾向は気候科学者を警戒させており、2022年のNature誌は危機的に速いと警告している。[26]

一方2021年の研究では、地球大気中のメタン濃度における北極圏の役割は過大評価されており、熱帯地域の役割が過小評価されているとしている。[27] この研究は、最近のメタン濃度の増加傾向の背後にあるのは熱帯湿地からのメタン排出である可能性を示唆し、この示唆は2022年の論文によって支持された。その2022年の論文では、2010年から2019年までの間に熱帯陸域の排出が大気中メタン濃度増加傾向の80%に関連しているとしている。[28] このような議論はあるものの、北極圏のメタン濃度増加傾向への影響が近い将来に増加する可能性は大きい。2022年の別の研究は、シベリアのツンドラ地域から大気中に温暖化に関連したメタンの排出が2004年以来増加しているという証拠を示した。[29]

Remove ads

原因と地球温暖化悪化に及ぼす度合い

要約

視点

永久凍土の解凍

北極地域における地球温暖化は、既存のメタンクラスレート貯蔵からのメタン放出と、バイオマスの発酵によるメタン生成を加速させる。[31] 水分が多いところではバイオマスが空気に晒されないためより低酸素すなわち嫌気的環境となる。バイオマスからのメタン生成には嫌気的環境が必要なため、古い埋蔵炭素からのメタン発生を遅くする。実際、2015年の研究によると、解凍され湿潤な嫌気的永久凍土地域からの累積メタン排出量は、好気的地域からの累積排出量の75-85%低かったと推定され、メタン排出はそれぞれの地域での二酸化炭素排出量の3-7%であった。これらは100年間を基準とした際の二酸化炭素排出の潜在的な気候への影響の25-45%を占め、好気的な永久凍土地域の解凍が全体としてはより大きな温暖化の影響を持つと結論づけられた。[32] しかしながら、2018年の別の研究では7年間の培養実験を行い、メタン生成微生物群集は嫌気的条件下で確立されると、好気性条件下でよりも多くの二酸化炭素当量を生成するようになった。したがって嫌気的永久凍土地域の解凍が全体的な温暖化に及ぼす影響は、以前まで考えられていたよりも大きいと結論された。[33]

メタン生成経路は嫌気的環境を必要とすることと、北極圏の湖などでしばしば観察されるメタンの気泡の出現とは関連している。[34][35] 氷が豊富な永久凍土の解凍によりできた湖(サーモカルスト湖)の堆積物で生成されたメタンのすべてが大気中に放散するわけではなく、水中または堆積物中で酸化される可能性もある。[36] しかし2022年の観測結果によれば、サーモカルスト湖内で生成されたメタンの少なくとも半分は大気中に放散している。[37] しばしば大量のメタン放散をもたらす別のプロセスは、永久凍土で安定化された斜面の浸食と崩壊である。[38] 2つの引き続くプロセス、すなわち斜面の崩壊(リトログレッシブ・ソー・スランプまたはRTS)とサーモカルスト湖の形成は、総じて急激な解凍によるもので、これらにより数日間のうちに大量の土壌が微生物呼吸にさらされる。これは、ほとんどの永久凍土環境で支配的な、かつて凍結していた土壌がセンチメートル単位で徐々に解凍されるのとは対照的である。この急速さは、"中間"シナリオの代表的濃度経路(RCP)4.5では70年以上は解凍から免れるとされていた3箇所の永久凍土が2019年に急激に解凍されたことで明白になった。[39] 2020年のシベリアの熱波の影響でさらに別の解凍も発生、北部のタイミル半島全体でRTSが82箇所から1404箇所と実に17倍も増加し、その結果土壌炭素の動員が28倍増加、半島全体で1平方メートルあたり年間平均11グラム(5ないし38グラム)もの炭素に達した。[40] 2025年には、シベリア・サハ共和国に1960年代に出現したバタガイカ・クレーターが直径1kmに達し、より深い永久凍土層が露出している[41]。

従来の永久凍土炭素フィードバック(PCF)モデリングは、急激な解凍をモデル化する難しさとメタン生成の速度に関する誤った仮定のために、緩慢な永久凍土の解凍のみを考慮してした。[42] しかし2018年の研究は、現地の観察、放射性炭素年代測定、およびサーモカルスト湖を考慮に入れるためのリモートセンシングを使用した結果、急激な解凍が進行しており2100年までに永久凍土からの炭素排出は2倍以上に増加することを明らかにした。[30] さらに2020年の研究では、持続的な加速排出のシナリオRCP 8.5の下では、2.5百万平方キロメートルにわたる急激な解凍の炭素排出が、それが占める全18百万平方キロメートルにわたる地表近くの永久凍土の徐々な解凍に等しい正のフィードバックを引き起こすと予測した。[42] その結果急激な解凍が2300年までに60から100ギガトンの放出炭素を追加し、[43] 単独の徐々な解凍と比較して炭素排出を約125-190%増加させる。[42][30]

しかし、解凍された永久凍土環境におけるメタン生成の速度と時間経過については議論がある。たとえば2017年の論文は、頻繁なサーモカルスト湖が存在する解凍湿原でさえ、メタン排出は10%未満が解凍された古い炭素に帰せられ、残りは新しい炭素源(バイオマス)の嫌気分解に起因しているとした。[45] 2018年のフォローアップの研究は、サーモカルスト湿地での急速な泥炭形成による炭素固定の増加が、メタンの増加放出を補償するだろうとさえ示唆した。[46] 2018年の別の論文では、サーモカルスト解凍の後、永久凍土からの排出は制限されているが、山火事の直後にはかなり増加すると示唆した。[47] 2022年の論文では、永久凍土解凍による湿原メタン排出が最初は非常に多いものの(平方メートルあたりのメタン82ミリグラム/日)、その湿原が成熟するにつれてほぼ3分の1に減少し、急激な解凍の数十年から百年後にはメタン排出が減少する可能性があるとした。[44]

2011年に行われた予備的分析では、永久凍土からのメタン排出が人為的排出の約15%に相当する可能性があるとした。[48] 2018年の展望記事では世界的な気温が約2℃上昇すると、永久凍土解凍が2100年までに世界の気温にさらに0.04-0.16℃を追加する可能性があるとしたが、[49] 急激な解凍は考慮に入っていない。IPCC第六次評価報告書によれば、永久凍土から放出される二酸化炭素とメタンは、気温上昇1°Cあたり14から1750億トンの二酸化炭素に相当すると推定された。比較を述べれば、2019年までの一年当たり二酸化炭素排出量は約400億トンであった。[50]:1237

急激な解凍を考慮に入れた永久凍土からの温暖化ガス排出の集合的な見積もり(二酸化炭素・メタン合算)は2021年に発表され、それによると2100年までの数値は、1.5℃の温暖化の場合には150-2000億トンの二酸化炭素換算量、2℃の場合には220-3000億トン、そして温暖化が4℃を超える場合には400-5000億トンであり、これは1.5℃目標内に留まるための残りのカーボンバジェット全部をこれだけで使い切ることを意味する。[51] 同じ著者はまた別の論文で、温暖化による永久凍土からの排出の増加が、現在進行中の二酸化炭素排出と組み合わされた場合、パリ協定1.5℃の温暖化の超過を回避することは不可能と示唆した。[52] 1.5℃温暖化が守れなかった場合に地球規模で何が起こるかを総合的に研究した2022年のサイエンス誌の論文によれば、急激な永久凍土解凍は徐々な解凍の率に50%を追加し、3-6℃の温暖化の範囲で(約4℃が最も可能性が高い)永久凍土地域の大規模な崩壊は不可逆になり、約50年間(範囲は10年から300年)で175から3500億トンの二酸化炭素換算量の排出、0.2-0.4℃の温暖化が追加される。[53][54]

さらに2024年12月アメリカ海洋大気局(NOAA)によると、極めて恐ろしいことにかつて炭素の吸収・貯蔵地帯であった北極圏ツンドラ地帯は永久凍土融解により、いまや逆に二酸化炭素の排出に転じた。それによると永久凍土地下15-20メートルの温度は、20箇所中9箇所で2024年時点で観測史上最高を記録した。[55] NOAA2024年版北極圏レポートのサマリー[56]によると:

- 北極圏の年間地表気温は、1900年以降で2番目に暖かい年となった。2023年秋と2024年夏は特に暖かく、それぞれ2番目と3番目の高気温であった。またアラスカの永久凍土の温度は記録上2番目に暖かい状態を記録した。

- 2024年8月上旬の熱波は、アラスカ北部およびカナダの複数の地域で史上最高の日平均気温を記録した。

- 過去9年間は、北極圏で記録上最も高温の9年間である。

- 2024年夏は、北極圏全体で記録上最も降水量が多かった。

- 2023年から2024年の冬季の積雪量は、ユーラシアと北米の北極圏の両方で平均を上回ったにもかかわらず、中央および東部カナダ北極圏の一部では、雪の季節が過去26年で最も短かった。雪解けはかつてよりも1~2週間早くなった。

- 温暖化に伴う低木の増加を示す指標であるツンドラ緑化度は、25年間の衛星記録で2番目に高い値を記録した。

- 北極圏は依然として安定したメタンの発生源であるのに加え、2003年以降北極圏全体の山火事による二酸化炭素排出量は年間平均2億700万トンに達している。その結果北極圏ツンドラ地域は土壌中への炭素貯蔵地域から、大気中への炭素放出源に転換した。

北極圏海氷の減少

2015年の研究によれば北極海氷の減少は北極ツンドラからのメタン排出を促進しており、2005年から2010年の排出量は、海氷が1981年から1990年の水準にあった場合よりも約170万トン多いと結論した。[57] [58] NOAA2024年版北極圏レポートのサマリー[56]によると:

- 2024年9月の北極海の海氷は、45年間の衛星記録で6番目に少なかった。

- 8月に氷が消失する北極海地域は、1982年以降、10年ごとに華氏0.5度(摂氏0.3度)の割合で温暖化している。

海底や永久凍土深層のメタンクラスレートの崩壊

海温の上昇が引き金となって、海底に埋まっているメタンクラスレートや、海底の永久凍土内のメタンが放出され、メタン自体の強力な温室効果ガス効果によりさらなる気温上昇とメタンクラスレートの不安定化をもたらし、一度始まると急激かつ不可逆的な温暖化の暴走プロセスを開始するとされる仮説の俗称を(メタン)クラスレート銃の仮説という。[59] この仮説では、海洋の上部中間層の変化が、断続的にメタンクラスレートを上部大陸スロープに蓄積し、時折メタンを放出する温度変動を引き起こしたとしている。メタンの大気寿命は約12年であるものの二酸化炭素の約25倍の温暖化効力のせいで、放出メタンの地球温暖化ポテンシャルは20年間で二酸化炭素の72倍、100年間で25倍(エアロゾルとの相互作用を考慮すると33倍)と見積もられている。[60]

この仮説には議論があり[61] これは千年の時間尺度での現象の説明には有用でも[62][63] 近い将来の気候変動に関連するとは考えられていなかった。[64] 殆どのメタンクラスレートは地上の温暖化に迅速に反応するにはあまりに深い地下に堆積している[65]からである。IPCC第六次評価報告書も「この世紀中にガスクラスレート(主にメタン)が陸上の永久凍土深層や海底から検出可能な逸脱を引き起こす可能性は非常に低い」と述べている。[66] しかし北極圏の一部のメタンクラスレートは他の場所よりもはるかに浅いところにあり温暖化に対してより脆弱な可能性がある。カナダのビョーフォート海にある大陸斜面にあるメタンクラスレートは海底の小さな円錐状の丘のあるエリアに位置しており、海面からわずか290メートルしかない。[67] 東シベリアの北極圏大陸棚は平均して水深わずか45メートルであり、海底以下には海底の永久凍土層によって封じられた状態でハイドレートの堆積物が存在すると考えられている。[68][69]

タリクやピンゴのような永久凍土の部分構造は、北極圏大陸棚内に封鎖されているメタンが温暖化により地表に排出するホットスポットとして機能しうる。[70][71][72] シャホワら(2008)によると、東シベリアの北極圏大陸棚の永久凍土の下には少なくとも1,400ギガトンの炭素がメタンおよびメタンクラスレートとして閉じ込められており、その領域の5-10%がタリクを通じて突き破られる可能性がある。[73] この量のメタン放散が起こると大気中のメタン含有量は一気に12倍となり、2008年時点での二酸化炭素レベルが倍になるのと同等の温室効果を引き起こしうる。[74] 2012年の研究でも東シベリア北極圏大陸棚のメタンクラスレートについて同様な結論を述べている。[75]

シベリア北極圏で行われ2007年に発表された研究によれば、年間数百万トンのスケールでメタンが放出され、これは以前の年間約50万トンの見積もりより遥かに大きい。[76] これは明らかに永久凍土の穴を通じてであり、[72] 一部の地域では通常の濃度の100倍に達することがある。[77][78] 過剰なメタンは、レナ川の河口とラプテフ海と東シベリア海の境界にある局所的なホットスポットで検出されている。2013年までに同じ研究チームは、複数のソナー観測を使用して、海底の永久凍土から海洋中に噴出する気泡の密度から、東シベリア北極圏大陸棚では1平方メートル当たり100-630 ミリグラムのメタンが毎日海洋に放出されていることを発見した。[79] 2020年1月に北極で複数の船で行われた観測では、東シベリア北極圏大陸棚からのメタン放出量を年間約302万トンと見積もった。[80]

2017年6月、トロムソ大学の極地ガスハイドレート環境および気候センターの科学者たちが、メタンクラスレートに起因するとされる爆発的な噴出によって形成された、直径約300メートル深さ最大30メートルの海洋クレーター100箇所以上について発表した。これらは今もベアント海周辺でメタンを噴出しており、メタンを蓄積している既存の隆起が同じ運命をたどる可能性があるとした。[81]

2021年タイミル半島とその周辺域で、その1年前2020年夏の気温上昇により永久凍土域の石灰岩構造物中に封じられていたメタンクラスレートが不安定化し、そのわずか1年の間で大気中メタン濃度が100 ppbも上昇した。[82] その地域は湿地土壌はわずかしかなく、硬い石灰岩がメタンの放出源であることは驚嘆に値する。このことはシベリアの気温上昇は湿地の永久凍土の解凍から見積もられるよりも遥かに多量のメタンを放散しうることを示している。[83] 2022年の論文によると、シベリア・レナ川流域永久凍土地帯の6月の気温が1年前に比べて0.3 ± 0.1 °C上がると、6・7月のメタン排出量は1.9 ± 0.7%増加した。温暖化に伴う初夏の気温上昇はメタン排出量の著しい増加を引き起こすことが明白である。[84]

メタンガスの実質的な温暖化影響力は二酸化炭素の84倍以上であり、汎用される温暖化係数28よりはるかに大きい

ある特定の物質についての地球温暖化係数 (GWP) は、二酸化炭素による温暖化効果を1として比較した場合その物質による温暖化はいくつになるかを、特定の期間長さにおいて表す数字である。一般的に用いられているメタンの地球温暖化係数は27-30[85][86][87]とされているが、これはメタンが大気中自然環境下では徐々に分解されることによる減衰を考慮に入れた100年スケールの値である( GWP100 )。メタンは太陽光の存在下大気中で酸素による酸化分解を受けて最終的には二酸化炭素に変換するが、その半減期は約12年もの長さである[88]。二酸化炭素はそれ以上分解されないため二酸化炭素による温暖化ははるかに長期化するが[89][90]、分解前のメタンそのものの温暖化効果は二酸化炭素のそれよりもはるかに大きいので、数年間のスケールでは27-30よりはるかに大きく、20年スケール( GWP20 )でも84-87[85][91][92][90]と見積もられている。このように、2020年代著しい速度で進行中の地球温暖化にそのまま影響する数年スケールでのメタンガスの影響力は、汎用される100年スケールの温暖化係数見積もりよりはるかに大きいことに留意する必要がある。

Remove ads

対策

メタン放散の緩和対策は2020年代に実施されれば、北極の海氷解凍を防止できる可能性があるとする研究がある。この研究によれば二酸化炭素排出量のみの緩和では不十分でメタン排出をともに抑制することが有効としている。[93]

メタンは化石燃料である。メタンを回収してフレア燃焼し二酸化炭素として放出する対策が試みられている。もちろん二酸化炭素も温暖化ガスであるがその温暖化係数はメタンの25分の1で済む。問題となるのは大気中に放散されたメタンは希釈され回収が困難なことである。2012年時点で既存の技術はメタン0.1%(1000ppm)以上でのみ適用可能であり、これは自然放散量の数百倍でメタンが地中から気泡で発生しているようなホットスポットに限られる。[94] ARPA-Eは、2021年から2023年にかけて、遠隔地で放散しているメタンを燃焼させるための「スマート・マイクロフレア・フリート」を開発する研究プロジェクトに資金提供した。[95][96][97]

Remove ads

関連項目

引用

参考資料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads