トップQs

タイムライン

チャット

視点

南極探検の英雄時代

ウィキペディアから

Remove ads

南極探検の英雄時代(英: Heroic Age of Antarctic Exploration)は、19世紀末に始まり、シャクルトンの帝国南極横断探検隊の生存者が1917年2月9日にニュージーランドのウェリントンに上陸した時を最後とする時代である[注釈 1][1][2]。この時代は、南極大陸が国際的な取り組みの焦点となり、科学的、地理学的な探検が集中的に行われ、10か国から17の大規模な南極探検隊が送り込まれた時代である[3]。これらの遠征に共通しているのは、使える資源に限りがあったことであり、少し時代が下がれば輸送手段や通信技術の進歩によって探検の仕方ががらりと変わったはずだった[4][5]。言い換えれば、この時代の遠征はいずれも隊員の体力と精神力の限界が試される試練であり、ときにはその限界を越えるものであった。遠征隊のパイオニアたちが後に「英雄的」と称されるようになったのは、彼らが数々の困難を克服したのを認めてのことである。中には探検から生還できなかった者もおり、この時代を通じて19人の隊員が命を落とした。

さらに、英雄という呼び方は、南極の環境と向き合った彼らのロマンチシズムを認めたものでもある。この時代の探検家らは、単なる科学者や船乗りとして人々の記憶に残っているわけではない。科学者は客観的で計算ばかりしている、船乗りは野卑で洗練されていないというステレオタイプの枠を超えた詩人、写真家、芸術家として記憶されているのである[6]。アーネスト・シャクルトンは、南極探検家全ての中でも最大の詩人とされることが多い[6]。シャクルトンが残した『海の物語(A Tale of the Sea)』は、サミュエル・テイラー・コールリッジの『老水夫行(The Rime of the Ancient Mariner)』を思い起こさせるものであり、マレーやスコット、アムンセン、その他多くの者達が南極に関する文学と芸術に大きく貢献した[6]。また、このような芸術的表現は世界が第一次世界大戦へと向かう中で台頭する国粋主義に強く結びつくこととなり、彼らは探検家以上に国の英雄として扱われるようになった[6]。たとえば、シャクルトンの『海の物語』には次のような愛国詩がある。

|

|

南極の光景を目の当たりにしてその印象を描写する才能が、彼らを単なる探検家にとどまらない特別な存在、すなわち各国にとっての「英雄」の地位へと押し上げたのである。

英雄たちの探検により、南極点と南磁極への到達がいずれも果たされた[7]。誰よりも先に南極点に到達することを主目的の一つとしていた探検隊もあれば、ロアール・アムンセンの隊のように唯一の目的に掲げた探検隊もあった。いずれにしろ、この時代における極地探検の目的は南極点への到達だけではなかった。他にも、南極大陸の別の地域で設定された目標に従って活動した探検隊が存在した。さまざまな活動の結果、南極大陸の海岸線の大部分が明らかとなり、地図化された。また、内陸部についてもかなりの部分で探検が進められた。これらの遠征によって幅広い科学分野にわたる大量のデータと標本の取得、収集が実現し、以後、それらを対象として数十年に及ぶ検証、分析が世界の科学界で休みなく続けられてきた[8]。

Remove ads

英雄時代までの経過

要約

視点

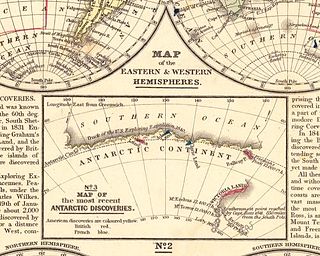

南極の探検は注目されたり、また忘れられたりしていた。南極探検の英雄時代というこの特殊な時代は、南極探検が集中に行われたことでは最初のことではなかった。一般に大航海時代(15世紀半ばから17世紀半ば)と呼ばれる時代の後に、イギリスの探検家ジェームズ・クック(1728年-1779年)が世界の南に航海した数少ない探検家の一人となった。その2回目の航海(1772年-1775年)での発見が世界地図を恒久的に変えることになった[9]。その遠征の前、「テラ・オーストラリス」という大きな大陸が南半球の大半を占めていると信じられていた。しかし、クックはそのような巨大な陸の塊は存在せず、巨大な氷盤が南極への接近を阻んでいることを見つけた[9]。その氷の量からその氷が発する陸の塊があるに違いないという仮説を立てた[9]。その後、世界の南部の探検は大きく停滞したままとなった。

しかし、1819年から1843年に再度注目された[10]。ヨーロッパが革命、戦争、騒擾の時代の後に落ち着くと、ベリングスハウゼン、ジョン・ビスコー、ジョン・バレニー、チャールズ・ウィルクス、ジュール・デュモン・デュルヴィル、ジェイムズ・クラーク・ロスといった探検家が南極地域の知識を求めて航海した[10]。これら探検家の主要な目標は南極大陸を隠している氷の壁を貫くことであり、ベリングスハウゼンは南極大陸を周航し、デュルヴィルは初めて岩のある陸地を発見し、ウィルクスはヴィクトリアランドを発見した。そこには現在テラー山とエレバス山と呼ばれる火山があった[10]。これら探検家達は、南極探検に大きな貢献を果たしたものの、大陸の内部まで入って行くことはできず、むしろ南極の海岸線にそって発見された陸地を点々と描くことになった。

この南極が興味を持たれた時代に続くものは、歴史家のH・R・ミルが「興味を逸らされた時代」と呼ぶ時代である[12]。1841年1月、ジェイムズ・クラーク・ロスがエレバス号とテラー号で南を探検した後、科学的に新たな発見が無かったこと、すなわちさらに南に探検する価値がある「問題」が無かったと言っていた[12]。このロスの影響と、北極海でフランクリン遠征隊が消息を絶ったこと(1845年)とで、特に王立協会において極地に対する関心が薄れたと考えられている。イギリスはその後シャクルトンやスコットによってなされる多くの極地探検を監督する組織を設立した。しかし、ロスが帰還してからの20年間、南極探検は世界的に静止状態が生まれた[12]。

南極探検の英雄時代の最初の推進力になったのは、ぼんやりした国際的動きだったので幾らか論議を呼んでいる。やはり南極探検家であるハンブルクのジョージ・フォン・ノイマイアーが、メルボルンの天文台で働きながら1861年には南極探検を再開させるために動いた[10]。ノイマイアーが特に興味を持ったのは気象学の重要性であり、南極に関する情報が多ければ正確な気象予報に繋がりやすいと考えたからだった。これがドイツが南極研究に関わるようになった動機である。これとは別に、特にイギリスでは1893年11月27日、ロンドンの王立地理学会でジョン・マレー博士が「南極探検の再開」と題する講義を行い、より英雄時代に繋がる動機となった[13]。マレーは南極の研究が「その時点で南に課されている地理的に傑出した疑問を解決する」ために組織的に行われるべきと提案した[14]。さらに王立地理学会がこれに先立つ1887年に南極委員会を設立しており、多くの捕鯨業者に世界の南半球を探検するよう奨励し、それがマレーの講義の下地になった[10]。1895年8月、ロンドンで開催された第6回国際地理会議で、世界中の科学の学会が「どのようなやり方であっても最も効率的であると見なされる方法で」南極探検を促進することを奨励する一般決議を行った[15]。そのような動きは「科学のほとんどあらゆる分野に新たなものをもたらす」はずだった[15]。アメリカ連邦議会にはノルウェー人カルステン・ボルクグレヴィンクからアプローチがあった。ボルクグレヴィンクは捕鯨遠征から戻ったばかりであり、その航海中に南極大陸に初めて足を踏み入れていた。ケープアデアを本拠にして大規模に南極遠征を誘導する計画を説明した[16]。

しかし、英雄時代は1897年にベルギー地理学会によって起こされた遠征隊が始めた。ボルクグレヴィンクが1年後に個人的に出資を受けた遠征で続いた[17][18]。「英雄時代」という表現は後の時代のものである。この言葉は初期の探検の証言や備忘録のどれにも使われておらず、1920年代や1930年代に出された極地探検の人物の伝記でも使われてはいなかった。この言葉が何時最初に使われたかあるいは一般に採用されたかは明らかでない。1956年3月にイギリスの探検家ダンカン・カースが「タイムズ」に書いた記事に、この言葉が使われていた。1916年にサウスジョージアを初めて渡航したときの表現であり、「南極探検の英雄時代の3人が、その間に50フィートのロープと大工の手斧」と記していた[19]。

Remove ads

1897年から1922年の探検

要約

視点

表注

- 下表の要約にはこれら遠征で行われた科学的作業を含んでいない。それぞれが幅広い分野にわたる発見物や標本を持ち帰った

- 下表にはこの時代に行われた多くの捕鯨遠征を含んでいない。また1898年から1899年のカール・チュンの南極圏に入らなかった遠征のような南極近くの遠征も含んでいない[20]。また資金不足で失敗した1920年から1922年のコープ遠征も除外してある。この遠征ではノルウェー人捕鯨業者2人が南極の半島に上陸し1年間を過ごした[21]。

- † 印は隊長が遠征中に死亡したことを示す

Remove ads

英雄時代の遠征で死亡した者

要約

視点

南極探検の英雄時代に遠征中に19人の隊員が死亡した。この中で4人は南極の経験に関わらない病死であり、2人はニュージーランドでの事故死だった。残り13人が南極大陸あるいはその近くで死んだ。

この他に、南極から帰った直後に5人が死んだ(これには第一次世界大戦従軍で死んだかなりの数の者達を含んでいない)。

英雄時代の終わり

南極探検の英雄時代が何時終わったかについては幾つかの異なる見解がある。シャクルトンのエンデュアランス遠征が、英雄時代最後の遠征といわれることがある[84][85]。別の説ではシャクルトン=ローウェット遠征、別名クエスト遠征中の1922年1月5日、この時代の最終章としてシャクルトンが死んだ日としている[86]。シャクルトンの伝記作者モーゲリーとジェイムズ・フィッシャーに拠れば、「南極探検の英雄時代と機械化時代の間に明確な線を引くことが可能だとすれば、シャクルトン=ローウェット遠征が格好の時点となる。」としている[4]。その船の出航前に検査したジャーナリストは、「装置、装置、どこもが装置だ」と報告した[4]。これには無線、電熱監視台、船の航跡や速度を追跡し記録する「オドグラフ」などが含まれていた[4]。

南極探検の英雄時代は、それが始まるまえに時代錯誤的だったこと、その目標が極点という抽象的なものだったこと、その中心人物がロマンティックであり、男っぽく欠点があり、そのドラマが道徳的だったこと(何をしたかだけでなく、如何にしたかが問題だった)、その理想は国の栄誉だったので「英雄的」だった。ノルウェーやオーストラリアのような新しい国の人種的美徳にとって初期の試験場であり、ヨーロッパが世界大戦にひび割れる前の最後の喘ぎだった。—Tom Griffiths, Slicing the Silence: Voyaging to Antarctica

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads